Limbergalpe

|

Der hier beschriebene Betrieb oder die Einrichtung existiert in dieser Form nicht mehr. Dieser Beitrag beschreibt die Geschichte. |

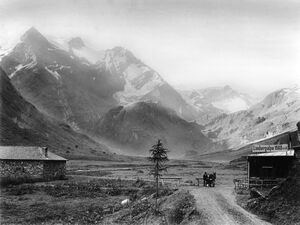

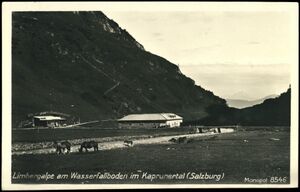

Die Limbergalpe ist eine nicht mehr bestehende Alm am nördlichen Rand des ehemaligen Wasserfallbodens[1] im Kapruner Tal im Pinzgau.

Über die Limbergalpe

Aus einem Edikt in der "Salzburger Chronik" in der Ausgabe vom 27. Oktober 1922[2] geht hervor, dass der Wasserfallboden bereits in den frühen 1920er-Jahren für die Stromerzeugung interessant wurde.

Die Continentalen Stickstoffwerke-A.-G. in München, hatten in diesem Edikt um die Bewilligung zur Errichtung einer Wasserkraftanlage an der Kapruner Ache angesucht. Die Betriebswasserentnahme sollte bei der Limbergalpe mittels einer auf einer Bachparzelle projektierten Wehranlage am linken Achenufer erfolgen, von wo das Betriebswasser nach Durchfließen in ein tieferliegendes Klärbeckens in einen Stollen über eine Druckkammer geleitet werden sollte. Von dort sollte das Betriebswasser in einer eisernen Druckrohrleitung zum Krafthaus geleitet werden.

Die kommissionelle Begehung und Verhandlung fand am 21. November 1922 statt. Da auch die die Kesselfallalpenhaus Gesellschaft mit Sitz in Zell am See eingeladen war, kann man vermuten, dass das Gelände der Limbergalpe dieser Gesellschaft gehörte. Sie betrieb im nördlichen Kapruner Tal das Alpenhaus Kesselfall.[3]

In der Folge dürfte es aber zu keiner Baugenehmigung gekommen sein, jedenfalls finden sich keinen entsprechenden Quellen. Erst mit dem Tauernkraftwerk-Projekt der 1920er-Jahre, das von Landeshauptmann Dr. Franz Rehrl im Zusammenhang mit dem Bau der Großglockner Hochalpenstraße betrieben wurde, begann die Geschichte des Stausees Mooserboden, der sich dann interessanter Weise mit zwei o schrieb.

Weblink

- Lage auf der historische Karte aus 1880 auf AMap

Quellen

- ↑ *Eduard Richter: 600 Höhen im Herzogthume Salzburg, in: Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde 16, 1876, S. 40-62(46) (ANNO)

- ↑ "Salzburger Chronik", Ausgabe vom 27. Oktober 1922, Seite 6 (ANNO)

- ↑ "Salzburger Wacht", Ausgabe vom 8. Oktober 1922, Seite 8 (ANNO)