Tauernkraftwerk-Projekt der 1920er-Jahre

1928 wurde ein gigantisches Tauernkraftwerk-Projekt von Landeshauptmann Dr. Franz Rehrl vorbereitet.

Übersicht

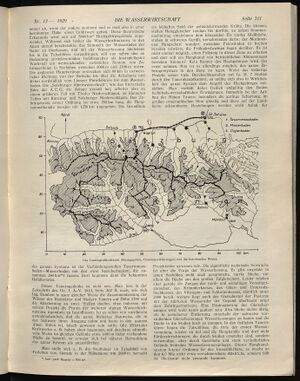

Die Anfänge der Errichtung der Tauernkraftwerke Kaprun reichen in die 1920er-Jahre zurück und hängen mit dem Bau der Großglockner Hochalpenstraße zusammen. Die Tauernkraftwerke sollten mit jährlich 3,3 Milliarden Kubikmetern Wasser aus dem Gebiet der Zentralalpen im Bereich der Hohen Tauern aus Kärnten, Osttirol und Salzburg 6,6 Milliarden kWh produzieren.

Hintergründe

Einer der Gründe, weshalb der damalige Landeshauptmann Dr. Franz Rehrl in den 1920er- und 1930er-Jahren sich so vehement für den Bau der Großglockner Hochalpenstraße eingesetzt hatte, war die Vision der Errichtung eines Skizentrums in der Glocknergruppe. Dieses sollte mit der neuen Straße erschlossen werden. Eine weitere Idee von Dr. Rehrl war aber auch, dass diese Straße zur Errichtung einer riesigen Tauernkraftwerkgruppe von jenen Betreibern gebaut und bezahlt werden sollte; dann hätte sie später vom Land Salzburg ohne Kosten übernommen werden sollen und neben der Ausflugsstraßenfunktion auch für das Skigebiet als Zubringer gedient.

Daten

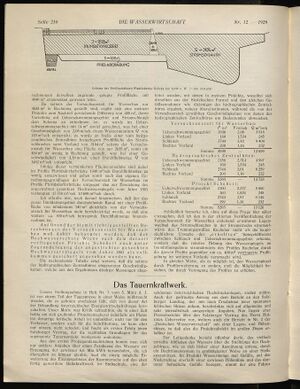

Auf die Nutzung der Wasserkraft zurückgreifend, ließ er 1928 ein gigantisches Projekt vorbereiten, für dessen Ausführung der Salzburger Landtag schließlich AEG Berlin gewinnen konnte: die Tauernkraftwerke sollten mit jährlich 3,3 Milliarden Kubikmeter Wasser aus dem Gebiet der Zentralalpen im Bereich der Hohen Tauern aus Kärnten, Osttirol und Salzburg 6,6 Milliarden kWh produzieren; 1 250 km Hangkanäle, 80 km Sammelkanäle, 120 km Sammelstollen in rund 2 100 m ü. A. sollten das Wasser aus einem Einzugsgebiet von etwa 2 000 km² in drei Mega-Staubecken sammeln und ins Kapruner Tal leiten. Dort sollten zwei Wasserkraftwerke gespeist werden und durch gigantische Stollen − wie zweigleisige Bahntunnels − weiter nach St. Johann im Pongau fließen, wo ein drittes Kraftwerk errichtet werden sollte.

Dieses Tauernkraftwerk-Projekt war mit 6,6 Milliarden Schilling (1928) veranschlagt gewesen und hätte im Endausbau 6,6 Milliarden kWh Strom erzeugen sollen − zum Vergleich: etwa das 2,75fache der 1928 bestehenden österreichischen Gesamtstromproduktion!

Experten errechneten eine jährliche Niederschlagsmenge von 4,1 Milliarden Kubikmeter in dem geplanten Gebiet. Da jedoch ein Teil im Erdreich bliebe rechneten die Experten mit einer für die Energiegewinnung möglichen Wassermenge von rund 3,3 Milliarden Kubikmeter.

Geschichte

Am 31. Dezember 1928 trat Rehrl mit seinem Projekt "Salzburger Alpen-Wasserkraft" an die Öffentlichkeit.[1] Bereits am 10. Jänner 1929 beanspruchte dann die Firma Stern & Hafferl bei der Salzburger Landesregierung ein Nutzungsrecht hinsichtlich der Wasserkräfte im Salzburger Teil der Hohen Tauern. Diese Forderung wies zwar die Landesregierung zurück, Stern & Hafferl hatte aber erreicht, dass sie in Verhandlungen treten konnten. Diese wurden dann aber am 5. August 1929 von der Landesregierung abgebrochen.

Mit Beschluss des Salzburger Landtags vom 14. Februar 1929 hatte die Landesregierung bei der Bundesregierung die Erklärung des Tauernkraftwerks als "begünstigten Bau" gemäß der Kaiserlichen Verordnung Nr. 284 vom 16. Oktober 1914 und die Erteilung der Konzession zur Durchführung des AEG-Projekts zunächst mit der Einschränkung auf das Salzburger Gebiet beantragt. Diese Erklärung und Genehmigung wurde mit 12. April 1929 auch erteilt.

Zwischenzeitlich hatte aber auch die Tiroler Landesregierung um eine Erteilung zum "begünstigten Bau" eingereicht. Ein Projekt der Württembergischen Elektrizitäts AG (WEAG). Sie wollte Kraftwerke im Zillertal, in Kaprun, in St. Johann im Pongau und in Millstatt in Kärnten errichten.

Schließlich reichte die Österreichische Kraftwerke AG (ÖKA), in die die Firma Stern & Haferl inzwischen umgewandelt worden war, im November 1930 ein "Generalprojekt" zum Ausbau der Wasserkräfte in den Hohen Tauern ein.

Doch zurück ins Jahr 1929. Am 30. Oktober 1929 hatte die Tiroler Landesregierung beschlossen, sich gemeinsam mit der Salzburger Landesregierung am AEG-Projekt zu beteiligen. Die Kärntner Landesregierung fasste am 25. November 1929 den gleichen Beschluss. Nun begannen die Landesregierungen Verhandlungen mit der Bundesregierung, die sich mit der Erledigung formaler Fragen bis 1931 hinzogen. Zunächst schien es auch so, dass die Bundesregierung das Projekt zum "bevorzugten" Bau erklären wird.

Hier setzen wir vorerst mit der Entwicklung in Salzburg fort.

Kernbestandteil dieses Megaprojekts war ein geplanter mehrere Kilometer langer Stollen durch die Tauern, der die Wassermenge von Kärntner Gebieten nach Salzburg leiten sollte − demnach auch ein wesentlicher Kostenbestandteil. Würde sich also ein solcher Wassertunnel in Kombination mit einem Straßentunnel in die Projektierung der Großglockner Hochalpenstraße einfügen, wäre dies ein großer Vorteil für Salzburg und Dr. Rehrl.

Um nun Erfahrungen mit langen Tunnels sammeln oder gar einen gleich bauen zu können, brachte Dr. Rehrl 1930 eine neue Trassenvariante für die gerade im Bau befindliche Großglockner Hochalpenstraße ins Spiel. Es kam zu einem drei Jahre dauernden Variantenstreit zwischen der Variante von Franz Wallack (die letztlich dann auch gebaut wurde) und jener von Dr. Rehrl.

Um die Bauausschreibungen usw. für den Bau der Großglockner Hochalpenstraße durchführen zu können konstituierte sich am 9. Mai 1930 ein provisorisches Proponentenkomitee, das "Proponentenkomitee der Tauernkraftwerke AG", vertreten durch den Salzburger Landeshauptmann Dr. Franz Rehrl, den AEG-Generaldirektor Egon Seefehlner, den Kärntner Landeshauptmann-Stellvertreter August Neutzler, der Kärntner Landesrat Ferdinand Kernmaier, der im selben Jahr noch Landeshauptmann wurde, Franz Wallack als Bauleiter und Beamte des Finanz- und Handelsministeriums. Das Finanzministerium vertrat Ministerialrat Anton Petschann.

In einem Übereinkommen vom 1. August 1930 schlossen der Bund und das "Proponentenkomitee der Tauernkraftwerke AG" den sogenannten "Syndikatsvertrag" über die Gründung und die Kapitalausstattung der "Großglockner-Hochalpenstraßen Aktiengesellschaft" mit Sitz in Wien. Das Grundkapitel teilte sich unter folgenden Zeichnern auf:

Österreichischer Bundesschatz, öS 6 Mio

Proponentenkomitee der Tauernkraftwerke AG, öS 3,3 Mio

Bankhaus Lammer, Zell am See, öS 110.000,-

Land Salzburg, öS 10.000,-

Land Kärnten, öS 10.000,-

Land Salzburg und Kärnten als Repräsentanten des ehemaligen Glocknerstraßen-Ausschusses, öS 20.000,-

Baufirmen Redlich & Berger, Vianova, Spritzer A.G. und A. Porr, öS 450.000,--Baufirmen Prokop, Lutz & Wallner und Arnoldi, öS 100.000.--

Das Gesamtkapital betrug somit zehn Millionen Schilling. Die Baukosten waren mit zwölf Millionen Schilling projektiert. In den in diesem Übereinkommen vereinbarten Zahlungsdetails lag aber schon die Wurzel der dann im Bausommer 1931 auftretenden finanziellen Schwierigkeiten, die fast zum Konkurs der GROHAG geführt hätte. Unter anderem lag das daran, dass die AEG das Kapital des "Proponentenkomitees der Tauernkraftwerke AG" von ihr zur Gänze gezeichnet hatte.

Der Bund hatte sich verpflichtet, diesen Anteil zur Gänze zu übernehmen, wenn geplante (gigantische) Tauernkraftwerk der AEG nicht bis spätestens Ende Februar 1931 zum "begünstigten Bau" erklärt wird. Nun hatte der Bund bereits seine Absicht signalisiert den Bau zum "begünstigen Bau" zu erklären. Da erklärte der Landwirtschaftsminister, dass die Begünstigung nicht an die Länder, sondern nur an eine zu diesem Zweck zu gründenden Länder GmbH erteilt werden kann. Das Land Kärnten stimmte am 16. Mai 1931 vorbehaltlos dieser GmbH zu. Das Land Tirol hingegen wollte sich aber der GmbH nur mehr beteiligen, wenn das AEG-Projekt nicht mehr zugrunde gelegt werden würde. Daraufhin suchten nur die Länder Salzburg und Kärnten am 13. Juli 1931 um die Erklärung zum "begünstigten Bau" an.

Mittlerweile war es aber bereits zum Ausstieg von AEG Berlin aus Projekt der Großglockner Hochalpenstraße gekommen und somit waren vorerst auch die Pläne eines Tauernkraftwerkes ad acta gelegt. Eine deutlich magerere Version wurde schließlich nach dem Zweiten Weltkrieg in Form der heutigen Tauernkraftwerke Kaprun realisiert.

Während sich die Länder Salzburg und Kärnten noch gemeinsam um eine Lösung bemühten, plante das Land Tirol seine eigene und dazu kamen noch die Pläne der ÖKA. Aus einen zentralen Projekt wurden nun sieben getrennte Werksgruppen. Die Bundesregierung setzte sich mit der Frage auseinander, ob die Verarbeitung der Wasserkräfte in den Hohen Tauern zentral oder dezentralisiert oder in einer Verbindung beider Systeme am rationellsten durchgeführt werden könnte. Die Lösung sollte in der Einigung beider Gruppen gefunden werden, die an den Forderungen am 21. April 1931 der ÖKA-Gruppe scheiterte. Es folgten weitere Verhandlungen, die sich immer schleppender entwickelten und schließlich mit der letzten Verhandlung am 30. August 1934 in einem Stillhalte-Abkommen ihren resignierenden Abschluss fand.

Quellen

- Georg Rigele: "Großglockner Hochalpenstraße: Zur Geschichte eines österreichischen Monuments"

- "Salzburger Wochenschau für Österreich", Ausgabe 1947, Sonderheft Nr. 2

- Wallack, Franz: "Die Großglockner Hochalpenstraße - die Geschichte ihres Baues", Ausgabe 1960, Springer Verlag, Seite 77ff

Einzelnachweis

- ↑ ANNO, Salzburger Chronik, Ausgabe vom 31. Dezember 1928, Seite 1f

Hauptartikel: Tauernkraftwerke Kaprun

Geschichte: Tauernkraftwerk-Projekt der 1920er-Jahre · Tauernkraftwerk-Projekte der 1930er-Jahre · Baugeschichte Tauernkraftwerke Kaprun · NS-Zwangsarbeit am Beispiel Tauernkraftwerke Kaprun · Schleppbahn Kaprun · Tauernkraftwerke AG

Stauseen: Stausee Wasserfallboden · Stausee Mooserboden · Tagesausgleichsspeicher Margaritze · Speicher Klammsee

Weitere Einrichtungen: Drossensperre · Kraftwerk Hauptstufe Kaprun · Lärchwand-Schrägaufzug · Pumpspeicherkraftwerk Limberg II · Pumpspeicherkraftwerk Limberg III · Limbergsperre · Margaritzensperre · Moosersperre · Möllsperre · Möllüberleitungsstollen