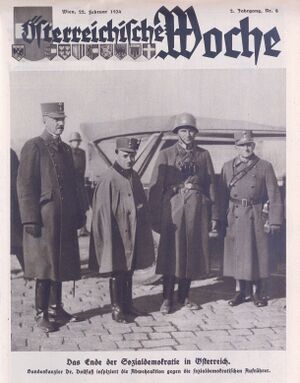

Februaraufstand 1934

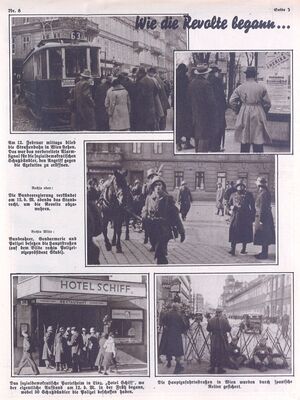

Der Februaraufstand begann am 12. Februar 1934 mit Schüssen in Linz und dauerte vier Tage.

Einleitung

Vier Tage lang standen sich der rote Republikanische Schutzbund, die Parteiarmee der Sozialdemokratie, auf der einen und die schwarze Heimwehr, die Polizei und das Militär auf der anderen Seite gegenüber. Danach waren mehr als 350 Tote und 1 000 Verletzte zu beklagen. Noch heute gehen die Meinungen darüber auseinander, wer Schuld an dem Bürgerkrieg hatte, der den Untergang Österreichs im Jahr 1938 einleitete.

Geschichte

Es war in den Morgenstunden des 12. Februar 1934, als die Polizei im Linzer Parteiheim der Sozialdemokraten, dem "Hotel Schiff", nach illegalen Waffen suchen wollte. Plötzlich schlug den Beamten aus dem ersten Stock MG-Feuer entgegen. Ein Polizist brach schwer verletzt zusammen. Er ist das erste Opfer des Bürgerkriegs.

Der Republikanische Schutzbund wagte den bewaffneten Aufstand. Anführer in Linz war Richard Bernaschek, der das 1933 von der autoritären Regierung Dollfuß ausgesprochene Verbot und die Entwaffnung des Schutzbundes nicht hinnehmen wollte. Am Tag davor, dem 11. Februar, hatte er die Parteiführung in Wien von seinem Willen zum Kampf informiert: Sobald die Waffensuche beginne, werde er losschlagen und damit das Zeichen zum österreichweiten Aufstand gegen das Dollfuß-Regime geben, schreibt Bernaschek. "Schmach und Schande über sie, wenn uns die Wiener Arbeiterschaft im Stich lässt!" Die Parteiführer in Wien reagierten entsetzt und versuchten Bernaschek telegrafisch vom Kampf abzuhalten. Doch das Telegramm wurde von den Behörden abgefangen und erreichte ihn nicht mehr. Die blutigen Ereignisse in Linz nahmen ihren Lauf. Und sie zwangen auch die Genossen in Wien zum Handeln.

Die Parteispitze, die sich zu Mittag des 12. Februar geheim in einer Wohnung in Wien-Gumpendorf traf, rief den Generalstreik aus. Vertrauensleute im Wiener Elektrizitätswerk schalteten den Strom ab. In ganz Wien gingen die Lichter aus – das verabredete Zeichen für den Generalstreik. Aber es wurde von der Masse der Arbeiter nicht befolgt. Damit war der Aufstand von vornherein zum Scheitern verurteilt. Otto Bauer, der intellektuelle Führer der Sozialdemokratie, setzt sich schon am 13. Februar in die Tschechoslowakei ab und ließ die Kämpfer des Schutzbundes im Stich. Das Verhängnis nahm seinen Lauf. Am Ende des Bürgerkriegs zählte man auf beiden Seiten mehr als 350 Tote.

Wie konnte es so weit kommen? Das Jahr 1934 hatte in Österreich mit einer beispiellosen Terrorkampagne begonnen. Allein in der ersten Woche des Jahres wurden 140 Sprengstoffanschläge gezählt. Urheber waren die im Jahr davor in Deutschland an die Macht gekommenen Nationalsozialisten. Sie versuchten das Nachbarland für den "Anschluss" weich zu bomben.

Statt gemeinsam gegen diese Gefahr von außen aufzutreten, waren die beiden großen Lager in Österreich zutiefst verfeindet. Beide Seiten – Rote wie Schwarze – verfügten über Privatarmeen: den Schutzbund und die Heimwehr. Beide Wehrverbände waren größer als das Bundesheer. Die Bewaffnung stammte großteils aus Beständen der vormaligen k. u. k. Armee. In beiden Lagern gab es Besonnene und Scharfmacher. Letztere setzten sich immer mehr durch. Der Verbalradikalismus, der auf beiden Seiten gepflogen wurde, schürte beim jeweiligen Gegner die Angst und damit die Entschlossenheit, notfalls zur Waffe zu greifen. So redete sich die Politik in den Bürgerkrieg hinein.

Die Demokratie hatte damals denkbar schlechte Karten: Die einen träumten von der Diktatur des Proletariats, die anderen von einem christlichen Ständestaat, die Dritten vom Faschismus und die Vierten vom "Anschluss" an Nazi-Deutschland. Der christlich-soziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuß schaltete 1933 das Parlament aus und regierte seither autoritär.

Die faschistischen Heimwehren und Italiens Duce Mussolini, bei dem Österreich Schutz vor Hitlers Aggressionen sucht, drängten Dollfuß zu einer Ausschaltung der Sozialdemokratie in Österreich. Im Jänner 1934 kam es zum letzten Versuch eines Brückenschlags zwischen den beiden Lagern, doch er scheiterte.

Am 5. Februar warnte der Linzer Schutzbund-Führer Bernaschek seine Partei davor, dass immer mehr Genossen zu den Nazis abzuwandern drohen, wenn die Sozialdemokratie nicht endlich mehr Härte gegen die Regierung an den Tag lege. Am 11. Februar – es ist übrigens der Faschingssonntag des Jahres 1934 – erklärte der Heimwehrführer Emil Fey: "Wir werden morgen an die Arbeit gehen, und wir werden ganze Arbeit leisten." Fey hatte schon davor mit einem Aufstandsversuch des Schutzbundes gerechnet und dessen Führer – allen voran Stabschef Alexander Eifler – verhaften lassen. Als die Kämpfe am 12. Februar auch in Wien ausbrachen, war der Schutzbund daher führerlos. Die verschiedenen Kampfgruppen handeln unkoordiniert und auf eigene Faust. Viele der in den Wiener Gemeindebauten angelegten Waffenlager wurden nicht gefunden, weil nur die Führer gewusst hätten, wo sie sich befinden.

Der Aufstandsplan Eiflers hätte vorgesehen, dass der Schutzbund aus den Gemeindebauten in die Innenstadt vordringt, die Regierungsgebäude besetzt und die Macht im Staat übernimmt. Doch davon konnte keine Rede sein. Die Polizei riegelte das Regierungsviertel rechtzeitig ab. Und gemeinsam mit Verbänden der Heimwehr und dem zur Assistenz angeforderten Bundesheer ging die Exekutive daraufhin gegen die Stellungen des Schutzbundes in den Gemeindebauten vor. Der Ahornhof in Favoriten, in dem sich die Kampfleitung des Schutzbundes befand, wurde von den Regierungsverbänden umstellt. Am 15. Februar setzte sich der Obmann des Schutzbundes, Julius Deutsch, verletzt in die Tschechoslowakei ab. Viele Schutzbündler fühlten sich von ihrer Führung verraten. Um das Ottakringer Arbeiterheim wurde zwei Tage und zwei Nächte lang gekämpft. Es gab Tote auf beiden Seiten. Schwere Kämpfe tobten auch um den Schlingerhof in Favoriten und um den Karl-Marx-Hof. Das Bundesheer setzte Panzerwagen und leichte Artillerie ein. Der behauptete Einsatz von schwerer Artillerie fand nie statt, denn sie war dem Bundesheer seit dem Friedensvertrag 1919 verboten.

Nach vier Tagen flauten die Kämpfe ab. Manche Schutzbund-Einheiten in Wien kämpften heroisch bis zum bitteren Ende, andere hatten gar nicht zu den Waffen gegriffen. Und, was entscheidend war: Die mächtigen Gewerkschaften, etwa die Eisenbahner, hatten sich nicht an dem Aufstand beteiligt, ja nicht einmal gestreikt. Auch in den meisten Bundesländern hatte gar kein Aufstand stattgefunden.

Die große Ausnahme ist die Obersteiermark. Dort kam es zu den heftigsten Kämpfen des gesamten Bürgerkrieges. Zentren sind die Industriestädte und roten Hochburgen Bruck an der Mur und Kapfenberg, wo Koloman Wallisch als charismatischer Anführer der Schutzbündler agiert. "Zwischen dem 12. und dem 15. Februar kam es auch in Leoben und in Graz, vor allem in den Bezirken Eggenberg und Gösting, zu Zusammenstößen", berichtet der Historiker Heimo Halbrainer. Kleinere Auseinandersetzungen waren in Fohnsdorf, Judenburg, Knittelfeld, St. Michael, Voitsberg und Köflach sowie Weiz zu verzeichnen. Obwohl die Arbeiter von Anfang an einer Übermacht aus Heimwehr, Polizei und Gendarmerie gegenüberstanden, wurde der Kampf erst durch den Einsatz von Artillerie gegen die Gemeindehäuser, Betriebe und Parteilokale zugunsten der Regierung entschieden.

Koloman Wallisch, der in bürgerlichen Kreisen als "Bolschewik" galt, ist bis heute als zentrale historische Figur dieses Aufstandes in Erinnerung geblieben. Er sollte die Rebellion mit dem Tod bezahlen und wurde am 19. Februar im Hof des Kreisgerichtes Leoben gehängt. In einer Koloman-Wallisch-Kantate von Bertolt Brecht heißt es: "In Leoben nah dem Erzberg/ Nachts zur elften Stund/ Hat man den Wallisch gehänget/ als einen roten Hund."

Von den teilweise dramatischen Szenen, die sich in der Stadt Graz abgespielt hatten, gibt es Aufzeichnungen des Augenzeugen Franz Steiner senior. Der Bäckermeister berichtet etwa, wie Aufständische, die sich auf den Dächern des Konsumvereins verschanzt hatten, mit Maschinenpistolen das Feuer auf ein Gendarmeriefahrzeug eröffneten. Steiner bekam aber auch die "mörderische Wirkung des Artilleriefeuers" in unmittelbarer Nachbarschaft zu spüren.

Nach der Aufhebung des Standrechtes wurden in der Steiermark Hunderte Personen wegen ihrer Teilnahme an den Kämpfen von ordentlichen Standgerichten verurteilt. Heimo Halbrainer: "Dass es gegen die Nationalsozialisten 1938 keinen Widerstand wie im Februar 1934 gegeben hat, ist unter anderem darin begründet, dass die Arbeiterbewegung 1933/34 zerschlagen und verboten worden war."

Nach dem Ende der Kämpfe nahm die Dollfuß-Regierung blutige Rache. 24 Schutzbündler wurden wegen "Aufruhrs" standgerichtlich zum Tod verurteilt. 15 von ihnen wurden begnadigt, aber neun Todesurteile wurden vollstreckt. Die Schutzbündler wurden gehängt. Die Sozialdemokratische Partei und die Gewerkschaften wurden verboten. Eine Bilanz der Kämpfe ergab mehr als 350 Tote und mehr als 1 000 Verletzte. Die Toten wurden auf dem Wiener Zentralfriedhof getrennt beigesetzt.

Das Schicksal der überlebenden Schutzbund-Kämpfer war bitter. Richard Bernaschek wurde zunächst in Linz verhaftet, konnte dann aber nach Deutschland fliehen, wo er von den Nazis als Kämpfer gegen Dollfuß mit allen Ehren empfangen wurde. Später distanzierte sich Bernaschek vom Nationalsozialismus und kam im KZ Mauthausen um.

Auch viele andere Schutzbündler wechselten zu den Nazis, um den Kampf gegen das verhasste Dollfuß-Regime fortzusetzen. Andere wechseln zu den Kommunisten, kämpften an deren Seite im Spanischen Bürgerkrieg oder gingen nach Moskau ins Exil. Dort kamen viele von ihnen im stalinistischen Terror um.

Der Bürgerkrieg ist eines der dunkelsten Kapitel der Geschichte Österreichs. Österreicher hatten auf Österreicher geschossen. Das Land fand danach keine Ruhe. Bereits im Juli 1934 kam es zum nationalsozialistischen Putschversuch. Erneut musste das Bundesheer zum Assistenzeinsatz ausrücken, erneut gab es Hunderte Tote – unter ihnen Engelbert Dollfuß.

Trotz der immer drohenderen Haltung Hitlers gelang Rot und Schwarz kein Schulterschluss mehr. Zu schmerzend waren die Wunden, die der Bürgerkrieg geschlagen hatte. So ging Österreich seinem Untergang im März 1938 entgegen.

Der Februaraufstand und Salzburg

Im Gefolge des Februaraufstandes der Arbeiter blieb es in der Stadt Salzburg verhältnismäßig ruhig. Hier begannen die eigentlichen Aktionen erst am 13. Februar mit Streiks der Arbeiter der Brauerei Kaltenhausen, der Wasserbauarbeiter und der Arbeiter der Zellulosefabrik in Hallein. Einzelne Sabotageakte wurden verzeichnet, wie die Sprengung einer Weiche in der Nähe von Oberndorf, eines Gleises der Ischlerbahn in Hallwang sowie die Verlegung der Gleise der Pinzgauer Lokalbahn in Uttendorf.[1]

Landtagsvizepräsident Anton Neumayr senior von der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei bezeichnete den Aufstand als aussichtslos und verkündete, Gewalt sei das falsche Mittel. In der Folge wurden Neumayr und die gesamte Halleiner Streikleitung (rund 30 Personen) verhaftet und die SDAP aufgelöst. In der Stadt Salzburg kam es indessen zu Widerstandshandlungen von Eisenbahnern. Mit einem gesprengten Leitungsmasten wurde die Eisenbahnstrecke zwei Stunden lang lahm gelegt.

Noch am Abend des 12. Februars erklärte sich der katholische Salzburger Bauernbund unter Vorsitz ihres Präsidenten Josef Hauthaler solidarisch mit Dollfuß. Gleichzeitig teilte Hauthaler seinen Beitritt zur Vaterländischen Front mit.[2]

Die "Salzburger Wacht", die Tageszeitung der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei musste als Folge des Bürgerkriegs ihr Erscheinen einstellen.

Der Salzburger Landeshauptmann Dr. Franz Rehrl wurde nun dazu gezwungen, mit dem Heimwehrmann Dr. Alois Wagenbichler zum Landeshauptmann-Stellvertreter zu ernennen.

Weblink

- Titelseite der "Salzburger Chronik" der Ausgabe vom 13. Februar 1934

Quellen

- "Salzburger Nachrichten", Ausgabe am Samstag, den 8. Februar 2014, Beilage, Text von Martin Behr, Alfred Pfeiffenberger und Alexander Purger

- Presseaussendung KZ-Verband/VdA Salzburg

Einzelnachweise

- ↑ "Dem Salzburger Wilfried Haslauer zu Ehren", Seite 39

- ↑ ANNO, "Salzburger Chronik", Ausgabe vom 13. Februar 1934, Seite 3