Staufenbrücke

Die Staufenbrücke ist ein Flussübergang für Fußgänger und Radfahrer über die Saalach in Bayern zwischen Piding (Rupertiwinkel) und Bad Reichenhall. Die Brücke war über Jahrhunderte hinweg der wichtigste Zugang ins Reichenhaller Becken. Als Grenzpunkt des Landes Salzburg war sie vom 13. Jahrhundert bis 1810 von Bedeutung.

Geschichte

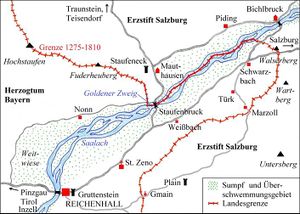

Hauptstrecke der Reichenhaller Salzausfuhr

Der Transport des Reichenhaller Salzes erfolgte bis ins 12. Jahrhundert hinein hauptsächlich mittels Booten auf der Saalach, Salzach und dem Inn in Richtung Passau, das der Dreh- und Angelpunkt des Salzhandels war. So ist um 1190 in Reichenhall eine Schiffsanlegestelle, "Lende" genannt, am Saalachufer belegt. Nachdem die neue erzbischöfliche Saline Hallein um 1200 die Saline Reichenhall als Marktführer im Salzhandel abgelöst hatte, verlagerte sich die Reichenhaller Salzausfuhr immer stärker auf den Landweg, da die Salzachschifffahrt nach Passau schließlich allein vom Salz aus Hallein und Schellenberg beherrscht wurde. Das Halleiner Salz hatte nämlich neben dem Donauraum auch Böhmen, den bislang wichtigsten Absatzmarkt des Reichenhaller Salzes, erobert. Dem Reichenhaller Produkt blieben daher als Absatzgebiet nur noch das Herzogtum Bayern und Gebiete in Schwaben. Gerade diese veränderten handelspolitischen Verhältnisse führten in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts zur Errichtung einer weiteren Brücke am Fuß des Staufengebirges, die man "Stoufenprukke" nannte. Sie entstand an einer strategisch günstigen Stelle direkt am Rand des Gebirges, an der man - aus Reichenhall kommend - das erste Mal in Richtung Norden und Westen abbiegen konnte.

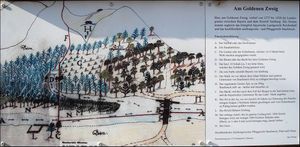

Salzburger Grenzpunkt

Der im Jahre 1275 zwischen dem Salzburger Erzbischof und dem Baiernherzog geschlossene zweite Vertrag von Erharting bestätigte eine Grenze zwischen deren Herrschaftsbereichen, wodurch die Staufenbrücke zur Grenzbrücke wurde, und deshalb in diesem Vertrag ihre erste urkundliche Erwähnung fand. Zwischen dem Bächlein "Goldener Zweig" am Südhang des Fuderheubergs (Staufengebirge) und dem Walserberg bildete die Saalach von nun an die Grenze, welche ab 1328 zur tatsächlichen Landesgrenze wurde, als sich Salzburg vollends vom Herzogtum Bayern löste. Ein Landesgrenzstein mit den Wappen von Bayern und Salzburg aus dem Jahr 1574 befindet sich heute auf dem Gelände des Wirtshauses am Schroffen. Dieser Stein stand wahrscheinlich ursprünglich im Bereich der Staufenbrücke an der Grenze.

Die Salzstraße aus Reichenhall führte von der Staufenbrücke weiter über Mauthausen, Aufham, Hadermarkt bei Anger nach Teisendorf und weiter über Lauter bei Surberg nach Traunstein. Im Gegensatz zum Saumweg durch die Weißbachschlucht und über Inzell nach Traunstein konnte das Salz hier auf Wagen transportiert werden, was den Handel mit weit größeren Salzladungen ermöglichte. Dies machte die Strecke über Teisendorf zur wichtigsten Verbindung mit dem Herzogtum Bayern, obwohl sie bis Lauter (Gemeinde Surberg) etwa 25 Kilometer durch Salzburger Gebiet führte.

Bayerische Mautstation auf Salzburger Boden

Die "Salzsender" aus Reichenhall mussten nach dem Überqueren der Staufenbrücke, bzw. der Grenze an der Saalach in Mauthausen (Gemeinde Piding) einen Wegezoll für die Brückenbenützung entrichten. Diese ertragreiche Mautstation lag in den Händen der Herren von Staufeneck, welche als hervorragende Ministerialen der Grafen von Plain die Burg Staufeneck zu Anfang des 13. Jahrhunderts erbaut hatten. Bei der Wahl des Standortes der Burg könnte die Nähe zur darunter liegenden Mautstation ausschlaggebend gewesen sein. Zwischen 1311 und 1317 verkauften die Herren von Staufeneck die Mautstelle an die Törringer und im Jahre 1440 wurde sie zusammen mit den Mautrechten vom Baiernherzog erworben. Der Herzog verfügte damit über beträchtliche Einnahmen auf Salzburger Territorium. Noch heute ist an der Fassade des Mauthauses der Rest eines bayerischen Wappens zu sehen. Dass aber ein bayerisches Mauthaus auf Salzburger Boden zu vielen Streitigkeiten führen musste, wird niemanden verwundern.

Salzkrieg zwischen Salzburg und Bayern

Ein wesentlicher Nachteil der Straße über Teisendorf bestand für Bayern darin, dass ihre Nutzung vom Wohlwollen des Salzburger Erzbischofs abhing. Dies zeigte sich unter anderem auch, als Fürsterzbischof Wolf Dietrich von Raitenau auf dem Höhepunkt des so genannten "Salzkrieges" zwischen Bayern und Salzburg 1611 die Straße durch sein Herrschaftsgebiet ab der Staufenbrücke sperren ließ. Der bayerische Herzog Maximilian ließ daraufhin den bereits 1590 ausgebauten Weg über die Weißbachschlucht (zwischen Thumsee und Inzell) nach Traunstein erweitern, der sodann auch von Fuhrwerken befahren werden konnte. Die Hauptstrecke für die Salzausfuhr blieb jedoch die Route über Teisendorf, nachdem der Herzog als Sieger aus dem Salzkrieg hervor gegangen war.

Mautstelle wird österreichisch

Mit der "Provisorischen Zoll- und Mautordnung" von 1799/1800 schaffte Bayern die Binnenmauten ab und errichtete stattdessen Zollämter an den Landesgrenzen. Dem Mautamt in Reichenhall unterstanden nun die Beimautämter Schwarzbach, Mauthausen und Melleck, sowie die Zollstationen Bayerisch Gmain und "Staufeneckerbrücke" (heute Gasthaus Staufenbrücke). Nach einem Grenzbegehungsprotokoll aus dem Jahr 1800 gehörte die Staufenbrücke zu Bayern und wurde vom Pfleggericht Reichenhall mit den Zolleinnahmen aus Mauthausen unterhalten. Damals gab es neben dem bayerischen Mauthaus in Mauthausen noch ein dazu gehörendes "Stationistenhäuschen" direkt an der Staufenbrücke am Salzburger Ufer. Die exterritoriale bayerische Mautstelle wurde aufgelöst, nachdem das Land Salzburg 1806 an Österreich gefallen war, während die Österreicher ein eigenes Zollamt einrichteten. Ein Verzeichnis der österreichischen Grenzzollämter von 1807 enthält unter anderem nämlich das "K.K. gemeine Gränz-Zollamt für den täglichen Verkehr zu Mauthhausen (Pfleggericht Deisendorf)", das dem Hauptzollamt Salzburg unterstellt war.

Aus Zollhaus wird Gaststätte

Im September 1810 fiel das Land Salzburg an Bayern. Für die Stadt Reichenhall und ihre Umgebung erwies sich dies als sehr vorteilhaft, denn der über die Staufenbrücke führende Hauptzugang in das Reichenhaller Becken verlief nun ausschließlich auf bayerischem Gebiet. Das seit 1800 an der Staufenbrücke bestehende Zollhaus, die "Confinwacht" wurde deshalb aufgehoben. Das nun als "Bruckhaus" bezeichnete Gebäude wurde zu einer Gaststätte, dem heutigen Gasthaus Staufenbrücke, umgebaut, welches seinen Bierkeller im Felshang des Fuderheubergs auf der gegenüber liegenden Seite der Brücke hatte.

Flutkatastrophe

Zu Ende des 19. Jahrhunderts war die 1822 begonnene Regulierung der Saalach] weitgehend abgeschlossen, mit der man den Fluss in ein einziges begradigtes Bett zwang. Bis dahin war die Saalach mit vielen Nebenarmen und Altwassern, die sich mit jedem Hochwasser veränderten, durch die Aulandschaft geflossen. Die Brücke und das sie umgebende Ufer mussten deshalb schon seit jeher durch Uferverbauungen vor den Fluten geschützt werden. Ein verheerendes Hochwasser im September 1899 zerstörte mehrere Brücken über die Saalach. Von der Flutkatastrophe wusste der "Grenzbote" zu berichten: "Die Gastwirtschaft zu Stauffenbrücke musste in Folge des rasch eindringenden Wassers geräumt werden. Das Wasser steht dort bis an den 1. Stock und konnten die Bergungsarbeiten nur mittels Kahn vorgenommen werden." Außerdem hatte die Flutwelle "die Stauffenbrücke in ganz bedenklicher Weise verschoben," so dass sie nicht benutzt werden konnte.

Neue Bundesstraßen-Brücke

Im Zuge des Ausbaus und der streckenweise durchgeführten Neutrassierung der Staatssstraße (heute Bundesstraße 20) wurde 1928 bis 1930 ein neuer Salachübergang etwa 400 Meter flussabwärts errichtet. Dabei verwendete man auch Material aus dem Steinbruch am Abhang des Fuderheubergs am Pidinger Ufer. Die neue Brücke löste die hölzerne Staufenbrücke als wichtigsten Zugang ins Reichenhaller Tal ab. Am 3. Mai 1945 wurden die meisten Brücken über die Saalach von Sprengkommandos zerstört, was die amerikanischen Einheiten bei ihrem Vormarsch aufhalten sollte. Dadurch war Bad Reichenhall von Westen her nur noch über die unzerstörte Staufenbrücke und den Nonner Steg zu erreichen, da auf der Eisenbahnbrücke als Sperre eine entgleiste Lok stand. Die Versorgung der Stadt mit Lebensmitteln erwies sich wegen der schlechten Erreichbarkeit bereits einige Tage später als Problem. Der Flussübergang der Bundesstraße 20 konnte ab 1948 neu errichtet werden.

Übergang für Fußgänger und Radfahrer

Im Jahre 1957 ersetzte man die mittlerweile baufällige hölzerne Staufenbrücke durch eine Konstruktion aus Spannbeton, die für den Autoverkehr gesperrt war. Die Brücke entwickelte sich zu einem beliebten Flussübergang für Fußgänger und Radfahrer zwischen Piding und Bad Reichenhall über den zudem auch einige ausgewiesene überregionale Radwanderwege führten. Als die durch Korrosion beschädigte Brücke aus Sicherheitsgründen 2008 gesperrt werden musste und ein Neubau unumgänglich geworden war, errichtete man deshalb im Mai 2009 einen hölzernen Behelfssteg. Dieser wurde im Winter 2010/11 abgebaut, als man die neue Staufenbrücke den Radfahrern und Fußgängern zur Nutzung übergeben konnte. Die architektonisch ansprechende Brücke folgt damit ihren unzähligen Vorgängerinnen nach, die seit 800 Jahren die Menschen an beiden Ufern der Saalach miteinander verbinden.

Bildergalerie

Quelle

- Andreas Hirsch: Die "Staufenbruck" - einst das "Tor zur Welt" Heimatblätter 9/2011