Piding

Piding ist die südlichste Gemeinde im Rupertiwinkel in Bayern und grenzt im Nordosten an das Bundesland Salzburg

Geografie

Die Gemeinde im oberbayerischen Landkreis Berchtesgadener Land ist ein staatlich anerkannter Luftkurort zwischen Bad Reichenhall und Freilassing im Reichenhaller Becken. Im Südwesten der Gemeinde erhebt sich der Staufen-Gebirgsstock als östlicher Ausläufer der Chiemgauer Alpen. Dort befindet sich auch das ehemals zum Erzstift Salzburg gehörende Schloss Staufeneck. Ebenfalls zur Gemeinde Piding gehört der Johannishögl.

Die Gemeinde grenzt im Nordosten an Käferheim in der Flachgauer Gemeinde Wals-Siezenheim und ist von dieser durch die Saalach getrennt.

Geschichte

Den ältesten Hinweis auf die Anwesenheit von Menschen in Piding geben Ringbarren aus der Bronzezeit, welche am Hang des Fuderheubergs bei Mauthausen gefunden wurden und auf einen vorgeschichtlichen Handelsweg in diesem Bereich hindeuten. Nach dem Ende der römischen Epoche siedelten sich im 6. Jahrhundert die Bajuwaren an. Ein Zeugnis dafür sind die 1965 nördlich der Kirche St. Laurentius Mauthausen entdeckten bajuwarischen Reihengräber.

Aus frühbairischer Zeit stammt auch der Ortsname Piding. Die Endung "ing" steht für eine Siedlergruppe, die sich seinerzeit wohl unter Leitung eines Anführers namens Pido hier niedergelassen hat. Demnach bedeutet der Ortsname Piding "bei den Leuten des Pido".

Im 7. Jahrhundert begann die staatlich gelenkte Missionierung im Herzogtum Bayern. Herzog Theodo II. holte dazu 696 Rupert von Salzburg nach Salzburg und übergab ihm unter anderem mehrere Güter in Piding. Die an Rupert gelangten Höfe gehörten zur Gründungsausstattung des Klosters St. Peter in Salzburg und damit der Salzburger Kirche. Die Schenkung geschah vermutlich auch deshalb, weil Rupert damit über den Salzhandel zu Wasser und zu Lande verfügen konnte. Sie ist im ersten Salzburger Güterverzeichnis, der Notitia Arnonis (um 790), festgehalten und erfolgte wohl noch vor der Übereignung der Anteile an der Reichenhaller Saline.

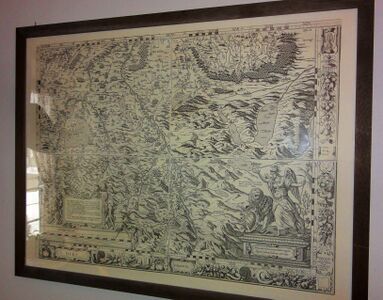

Piding war der erste Ort im Gebiet des heutigen Rupertiwinkels, in dem die Salzburger Kirche Güter besaß und kann somit auf die ältesten Beziehungen zu Salzburg zurückblicken. Vollständig in den Besitz des Erzbischofs aber gelangten Piding und im Besonderen Mauthausen, Pidingerau und Urwies, erst um 1300, als er die Burg und später das Schloss Staufeneck erwarb.

Die Grafschaft im oberen Salzburggau, zu der Piding gehörte, fiel nach dem Aussterben der Grafen von Plain (1260) an den Salzburger Erzbischof. Mit dem Zweiten Erhartinger Vertrag von 1275 erkannte der Baiernherzog innerhalb Bayerns die Grenzen des erzbischöflichen Besitzes weitgehend an. Im Jahr 1328 erließ dann Erzbischof Friedrich III. von Leibnitz für seinen weltlichen Herrschaftsbereich eine eigene Landesordnung und löste diesen damit immer mehr von Bayern.

Im Zuge der Säkularisierung dankte 1803 der letzte Salzburger Fürsterzbischof, Hieronymus Graf Colloredo, ab. Nach fast 500-jähriger Selbständigkeit wurde das Land Salzburg und damit das Dorf Piding 1810 dem Königreich Bayern zugesprochen. Sechs Jahre später fiel das Salzburger Land an die Habsburgermonarchie. Das Gebiet des heutigen Rupertiwinkels aber blieb bei Bayern. Piding ist die südlichste Gemeinde in diesem ehemals salzburgischen Landstrich. Während Piding früher fast ausschließlich durch die Landwirtschaft geprägt wurde, ging deren Bedeutung seit der Mitte des 20. Jahrhunderts stark zurück. Im Zuge der Gebietsreform von 1978 wurden die Ortsteile Kleinhögl und Bichlbruck eingemeindet. 1997 gründete sich die EuRegio Salzburg-Berchtesgadener Land-Traunstein, der auch die Gemeinde Piding angehört.

Das 1962 angenommene Gemeindewappen zeigt unter anderem einen schwarzen Löwenkopf auf goldenem Grund. Es ist der Kopf des so genannten "Salzburger Löwen" aus dem Wappen des Fürsterzbistums Salzburg. Er verweist auf die über Jahrhunderte lange Zugehörigkeit des Gemeindegebietes zum Land Salzburg.

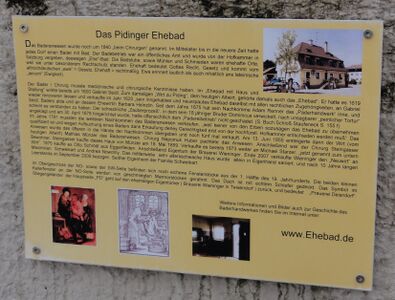

Mauthaus in Mauthausen

Der Pidinger Ortsteil Mauthausen entstand an einem seit vorgeschichtlicher Zeit begangenen Handelsweg aus dem Reichenhaller Tal. Im Bereich von Mauthausen gabelte sich dieser Weg:

Der eine Strang führte weiter am Alpenrand nach Nordwesten, während der andere auf der Hochterrasse des Saalachufers weiterlief und viele alte Siedlungsplätze miteinander verband. Diese Weggabelung war mit ein Grund für die Einrichtung einer mittelalterlichen Mautstelle. Die ertragreiche Mautstation lag zuerst in den Händen der Herren von Staufeneck, welche die Burg Staufeneck zu Anfang des 13. Jahrhunderts erbaut hatten. Bei der Wahl des Standortes der Burg könnte die Nähe zur darunter liegenden Mautstation ausschlaggebend gewesen sein. Nach der Errichtung der Staufenbrücke in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts dürften die Einnahmen deutlich angestiegen sein, weil viele Salzfuhrwerke nun den Weg nutzten. Die Salzfuhrwerke aus Reichenhall mussten nach dem Überqueren der Staufenbrücke, bzw. der Landesgrenze an der Saalach, in Mauthausen einen Wegezoll für die Brückenbenützung entrichten. Zwischen 1311 und 1317 verkauften die Herren von Staufeneck die Mautstelle an die Törringer, im Jahr 1440 erwarb sie zusammen mit den Mautrechten der Baiernherzog. Der Herzog verfügte damit über beträchtliche Einnahmen auf salzburgischem Territorium. Noch heute ist an der Fassade des Mauthauses der Rest eines bayerischen Wappens zu sehen.

Kirchen

Pfarrkirche Mariä Geburt

- Hauptartikel Pfarrkirche Mariä Geburt

Die Pfarrkirche Mariä Geburt ist die Hauptkirche von Piding.

Kirche St. Laurentius in Pidinger Ortsteil Mauthausen

- Hauptartikel Kirche St. Laurentius Mauthausen

Die Kirche St. Laurentius in Mauthausen steht am Rand einer Geländeterrasse, die ein nacheiszeitliches Hochufer des Flusses Saalach bildete. Die Kirche stellt ein interessantes Kleinod mit zahlreichen kirchengeschichtlichen Details dar.

Kirche St. Johannes

- siehe Johannishögl

Zuflucht für Heimatvertriebene und Flüchtlinge

Piding ist nicht nur ein historischer Verkehrsknotenpunkt. Auch in der neueren Zeit rückte der Ort in den Mittelpunkt. In den Nachkriegsjahren (1945/1946) wurde die Gemeinde Piding auf eine harte Probe gestellt. Über zwei Millionen Heimatvertriebene und Flüchtlinge aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten waren im ehemaligen "Heeresverpflegslager" der Wehrmacht in der Saalachau auf engsten Raum im Barackenlager vorübergehend untergebracht und wurden von dort aus in eine neue Heimat in Deutschland, oft auch nach Übersee, weiter geleitet. Dass dies auch in logistischer Hinsicht für den Ort eine ungeheure Aufgabe darstellte, ist heute nur mehr schwer vorstellbar.

Aus dem ehemaligen Barackenlager ist eine neue Ortschaft mit dem Namen Piding-Au entstanden, in der auch zahlreiche Heimatvertriebene eine neue Heimat fanden.

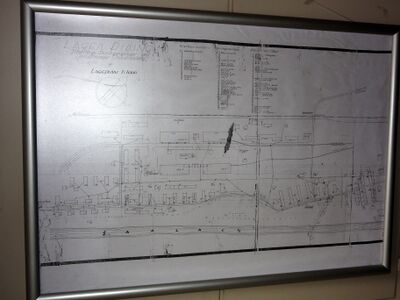

Das Durchgangslager Piding

In den vier großen 1941 erbauten Hallen des "Heeresverpflegungslagers", die über einen Gleisanschluss verfügten (an der heutigen Ahornstraße gelegen), richtete das Bayerische Rote Kreuz (BRK) im September 1945 mit Genehmigung der Militärregierung ein Auffang- und Durchgangslager ein. Es wurden Flüchtlinge aus Südosteuropa, Ungarn, Jugoslawien, Rumänien, vor allem aber aus Österreich aufgenommen, die mit der Eisenbahn in Piding ankamen. Sie erhielten im Lager Erste Hilfe, wurden vom Suchdienst erfasst und auf ihren Weitertransport vorbereitet. Der erste Transport mit 2 200 Personen traf am 15. Oktober 1945 ein. Das BRK hatte zwölf Eisenbahnwaggons mit Räumen zur sofortigen Versorgung der Ankommenden ausgestattet. Dort wurde jeder Ankömmling mit DDT entlaust, ärztlich untersucht, bekam eine warme Mahlzeit und eine Schlafstelle. Mit Marschverpflegung für ein bis zwei Tage ausgerüstet, wurden die Flüchtlinge weiter geleitet.

Das Lager Piding wurde 1946 dem "Grenzkommissar für Flüchtlingswesen" unterstellt, der dem Staatskommissariat für Flüchtlingswesen bei der Bayerischen Staatsregierung angehörte. Er koordinierte die Lenkung und Verteilung der Flüchtlinge. Das BRK nahm weiterhin die Verpflegung und Betreuung der Lagerinsassen wahr.

1946 bestand das Lager aus den vier großen Hallen und etwa 60 Baracken, die insgesamt Platz für 5 000 Personen boten. Ein Teil der Unterkünfte gehörte ab 1946 nicht mehr zum Durchgangslager, sondern diente als Wohnlager überwiegend für Flüchtlinge aus dem so genannten Sudetenland. Es bestanden also zwei voneinander unabhängige Lager: Das Durchgangslager für die Flüchtlinge, die weiter geleitet wurden und ein Wohnlager, wo auf Dauer hauptsächlich sudetendeutsche Flüchtlinge wohnten, woraus ab 1948 die Industriesiedlung hervorgegangen ist.

Am 1. Mai 1948 übernahm der "Staatssekretär für das Flüchtlingswesen" sämtliche Aufgaben im Lager. Der Sondereinsatz des BRK war damit beendet. Die bisher als "Lager Piding" bezeichnete Anlage wurde nun in "Grenzdurchgangslager Piding" umbenannt. Mit der "Verteilungsverordnung" und dem "Heimkehrergesetz" traten 1952 zwei neue Gesetze in Kraft, die den Betrieb im Lager regelten. Es wurden vor allem deutschstämmige Menschen aus Jugoslawien aufgenommen und in der gesamten Bundesrepublik Deutschland verteilt. Wegen des Ungarnaufstands kamen im Jahre 1957 über 5 000 ungarische Flüchtlinge im Lager an, die dort betreut und weiter geleitet wurden.

Am 1. Juli 1962 wurde das Grenzdurchgangslager Piding geschlossen. Es war als erstes Lager im damaligen Landkreis Berchtesgaden eingerichtet worden und bestand länger als alle anderen in diesem Gebiet. Fast zwei Millionen Flüchtlinge und Vertriebene fanden dort in den 17 Jahren seines Bestehens Aufnahme. Es gehörte damit zu den größten Auffanglagern in Bayern.

Bildergalerie

Bilder vom Ortsteil Mauthausen

weitere Bilder

Piding – Sammlung von weiteren Bildern, Videos und Audiodateien im SALZBURGWIKI

Piding – Sammlung von weiteren Bildern, Videos und Audiodateien im SALZBURGWIKI

Literatur und Quellen für den Abschnitt "Das Durchgangslager Piding"

- Karl Welser: 1945-1955 Überlebenskraft im Berchtesgadener Land, Bad Reichenhall 1990

- Gemeindearchiv Piding: Das Durchgangslager Piding – vor 50 Jahren geschlossen (Ausstellung 2012);

- der Artikel wurde von Andreas Hirsch aus Bad Reichenhall für das SALZBURGWIKI bereit gestellt

Weblinks

- Info über den Kulturhistorischen Wanderpfad in Piding

- Artikel zum Thema Zeitgeschichte und Piding

- Projektvorstellung des Ausbaues der Autobahn A 8 im Gemeindegebiet von Piding

Quellen

- Wikipedia Piding

- Piding, ein ur-bajuwarischer Ort. Ein Bericht von damals bis heute

- Andreas Hirsch, Bad Reichenhall (Beitrag Ortsgeschichte, Mauthaus in Mauthausen und Fotos)

- Pidingartikel von Andreas Hirsch samt den Quellverweisen