Ignaz Niederhuber

Dr. Ignaz Niederhuber, Namensvariante: Niederhueber (* 20. Februar 1754 in Ingolstadt, Herzogtum Bayern; † nach 1811) war von 1791 bis 1804 Physikus von Radstadt und Arzt des Wildbades Gastein.

Leben

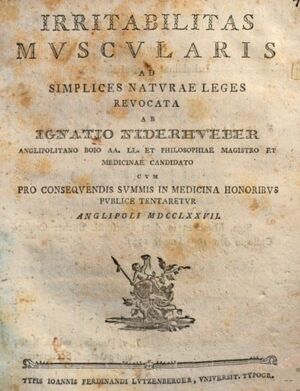

Niederhuber studierte und promovierte an der Universität Ingolstadt 1777 mit der Dissertation "Irritabilitas muscularis ad simplices naturae leges revocata" (Die Muskelreizbarkeit weist auf die einfachen Naturgesetze hin)[1]

Er wurde Physicus in Erding in Bayern, war seit 1791 Physicus zu Radstadt und Arzt des Wildbades Gastein.

August Hirsch[2] schrieb in seinem Biographischen Lexikon der hervorragenden Ärzte aller Zeiten und Völker[3], dass Niederhuber 1795 als Prosector und Repetitor der Anatomie an die Universität seiner Vaterstadt ging, wo er 1799 zum ordentlichen Professor der Anatomie und Staatsarzneikunde ernannt wurde. Bei der Verlegung der Universität nach Landshut siedelte er dorthin über. [4] Dabei handelte es sich um eine Verwechslung, denn im Matrikelbuch der Universität Ingolstadt/Landshut wird ein Carl Joseph (!) Niederhuber 1798 als Professor der Anatomie und Gerichtlichen Medicin genannt, der 1799 auch die Geburtshilfe übernahm. Es scheint sich dabei um jenen Karl Joseph Niederhuber zu handeln, der 1795 in Ingolstadt als Doktor der Medizin graduiert hat.[5]

Vielmehr war es so, dass Niederhuber weiter in Radstadt arbeitete, denn 1802 wird er im Salzburger Schematismus noch als Physiker von Radstadt geführt.[6]

Badearzt in Gastein

Ein Jahr nach seinem Amtsantritt als saisonaler Badearzt im Wildbad Gastein publizierte Niederhuber das Büchlein: "Einige nothwendige praktische Erläuterungen über den nützlichen Gebrauch des im Hochgebirge des Erzstiftes Salzburg gelegenen Gasteiner Wildbades". Darin schreibt er, "daß in diesen heilsamen Wassern ein feines unsichtbares Wesen enthalten sey, in welchem der erste wahre Grundstoff der Wirkungen liege." Er nennt diesen Stoff auch ein "ätherisches Gas".[7] In der Rezension seines Büchleins in der medicinisch chirurgischen Zeitung schreibt der (anonyme) Rezensent: "Rec. ist ganz anderer Meinung, und wird den Hrn. Verf. überzeugen, daß es sehr viel darauf ankomme, von diesem wirksamen Grundstoffe deutliche Begriffe zu haben, wenn man die bey diesem Bade beobachteten Wirkungen zu erklären sich unterfangen will". Der Rezensent hält die "Schwefelluft" für "heilsame und thätige Princip des Gasteiner Wildbades".

Niederhuber war auch der Begründer des Gasteiner "Dunstbades".[8]

1815 - nach 23 Jahren! - äußerte sich Dr. Oberlechner im Salzachkreisblatt zu der Rezension und meldete erheblich Zweifel an dieser Theorie der "Schwefelluft" an. "So lange also die Zweifel gegen die Existenz des geschwefelten Wasserstoffgases nicht mit unwiderlegbaren Gründen gehoben sind, so lange können auch die ferneren Behauptungen des Recensenten nicht bestehen".

1801 kam es zu einer Klage der Badegäste in Gastein gegen den Dr. Niederhuber. Die Bäder hatten 29 bis 30 Grad Hitze (Reaumur) statt den vorgesehenen 27 bis 28 Grad. Dr. Barisani zeigte diese Nachlässigkeit dem Dr. Niederhuber an und bat ihn um Abhilfe; "allein es blieb doch beym Alten, weil Herr Doctor /: ich weis nicht aus eigenem Verschulden, oder aus Familien Verhältniß, denn der Badergesell, der das Bad zubereitet, ist ein Sohn des Wirths und ein Neffe des Baders:/ durchaus kein Ansehen bey den Untergebene und wenig Kredit bey den Kranken hat, weswegen man auf ihn nicht achtet."[9]

Wegzug aus Salzburg

Niederhuber verließ Radstadt um den Jahreswechsel 1803/04 in der Phase der Organisierung des Sanitätswesens unter der Leitung von Dr. Hartenkeil. Statt des bereits abwesenden Dr. Niederhuber verfasste Ferdinand von Pichl als Stadtrichter das "Verzeichnis was der abgetretene Landschaftsphysikus verflossenes Jahr 1803 an Gehalt, Bestallungen, Naturalien und ämtlichen Akcidentien bezogen hat". Es waren übrigens (inklusive ein Schaff Weizen und ein Schaff Roggen) 428fl 24Kr.[10] Ab 1806 kann wieder das Lexikon von Hirsch herangezogen werden. Niederhuber ging als Landgerichtsphysicus nach Eggenfelden in Bayern und 1809 in gleicher Eigenschaft nach Moosburg. [11] Hervorzuheben sind noch die zahlreichen zum Thema der "medizinischen Polizei" herausgegebenen Werke (s.u.).1811 wurde Ignaz Niederhuber als Physiker von Moosburg zum korrespondierenden Mitglied der "kameralistisch=ökonnomische Societät" ernannt.[12]

Werk

- "Theorie von den Kräften des Mechanismus des menschlichen Körpers etc. " (München und Leipzig 1786)

- "Abhandlung über die jetzt epidemisch herschende Viehseuche der gelbe Schelm genannt, für gegenwärtige und zukünftige Zeiten" (München 1790)

- "Einige nothwendige praktische Erläuterungen über den nützlichen Gebrauch des im Hochgebirge des Erzstiftes Salzburg gelegenen Gasteiner Wildbades" (Salzburg 1792)

- "Entwurf einer medicinischen Polizeypflege bei herrschenden Viehseuchen" (Salzburg u. Graz 1793)

- "Ueber die menschlichen Temperamente" (Wien 1798)

- "Entwurf einer planmässigen Verfassung des Sanitätswesens für deutsche Provinzen" (München 1802)

- "Beiträge zur Kultur der medicinischen und bürgerlichen Bevölkerungs Polizei etc." (München 1805)

Einzelnachweise

- ↑ books.google.at

- ↑ https://de.wikipedia.org/wiki/August_Hirsch_(Mediziner)

- ↑ https://de.wikipedia.org/wiki/Biographisches_Lexikon_der_hervorragenden_%C3%84rzte_aller_Zeiten_und_V%C3%B6lker

- ↑ August Hirsch, Hg., Biographisches Lexikon der hervorragenden Aerzte Aller Zeiten und Völker Bd.4, 1886 Wien und Leipzig, 369-370.

- ↑ Matrikelbuch der Universität Ingolstadt-Landshut-München, München 1872, 56, 83-84.

- ↑ Hochfürstlich-Salzburgischer Hof- und Staats-Schematismus für das Jahr 1802, 44.

- ↑ Ignaz Niederhuber, Einige nothwendige praktische Erläuterungen über den nützlichen Gebrauch des im Hochgebirge des Erzstiftes Salzburg gelegenen Gasteiner Wildbades, Salzburg 1792, 11.

- ↑ Fritz Gruber, Die Gasteiner Badekultur zur Kaiserzeit, in: Salzburg Archiv, Bd. 26, 239-254, hier: 242.

- ↑ SLA churf. u. österr. Reg XIII 05.

- ↑ SLA churf u k.k. österr Reg XI 025.

- ↑ August Hirsch, Hg., Biographisches Lexikon der hervorragenden Aerzte Aller Zeiten und Völker Bd.4, 1886 Wien und Leipzig, 369-370.

- ↑ "Salzburger Zeitung", 24. Juli 1811.