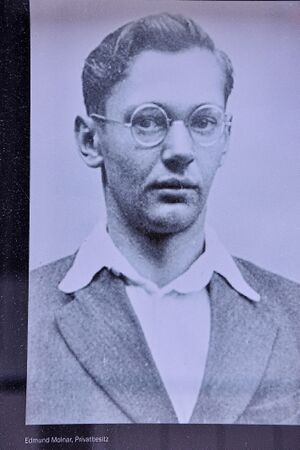

Edmund Molnar

Edmund Molnar (* 7. März 1923 in Hallein; † 26. Mai 1944 in Berlin-Tegel, Deutschland) war ein Halleiner Schlosser, der wegen sogenannter "Wehrkraftzersetzung" vom NS-Regime zum Tode verurteilt und hingerichtet wurde.

Leben und Werk

"Das Schicksal des jungen Edmund Molnar zeigt eindringlich, mit welcher Rücksichtslosigkeit und Unerbittlichkeit die nationalsozialistische Gewaltherrschaft den einzelnen vernichten konnte." So resümierte das Projekt Stolpersteine Hallein das kurze Leben des Schlossers, der aus einem christlich-sozial geprägten Elternhaus stammte. Molnars Vater war Tischlermeister und ein expliziter Gegner des Nationalsozialismus, der auch am 10. April 1938 als einer von wenigen Halleinern gegen den sogenannten "Anschluss" an Hitler-Deutschland stimmte.

Molnar absolvierte eine Lehre als Schlosser, musste zum Arbeitsdienst und schließlich zur deutschen Wehrmacht einrücken. Im August 1943 befand er sich als Gefreiter der Panzerjäger-Ersatzabteilung 48 in Cilli, slowenisch Celje, in der Untersteiermark (heute Slowenien) und unterhielt er sich mit einigen seiner Kameraden. Es entwickelte sich ein politisches Streitgespräch, in dessen Rahmen Edmund Molnar zwei Bemerkungen über Hitler machte: die Mutter des Führers sei Jüdin gewesen und er werde, wenn er in einem Hotelzimmer ein Führerbild vorfinde, dieses abhängen. Ein Kamerad erstattete Anzeige und Molnar wurde wegen Wehrkraftzersetzung verhaftet. Er wurde zuerst in die Wehrmachtshaftanstalt Graz überstellt und im folgenden Monat in das Wehrmachtsgefängnis Berlin-Tegel. Am 16. November 1943 wurde er nach einer halbstündigen Verhandlung zum Tode verurteilt. Der Vorsitzende des Gerichts soll in seiner mündlichen Urteilsbegründung hervorgehoben haben, dass der Angeklagte bisher unbescholten gewesen sei, sich stets einwandfrei geführt habe und das Gericht daher einen etwaigen Gnadenerweis befürworten werde.

Die Eltern Molnars erfuhren von der Verhaftung ihres Sohnes nicht durch die Behörden, sondern von einem Kameraden Edmunds, der ihnen am 25. August 1943 schrieb: "Sehr geehrter Herr Molnar! Ihr Sohn wird längere Zeit nicht in der Lage sein Ihnen zu schreiben. Bitte machen Sie sich deshalb keine Sorgen. Er ist wegen einer Dummheit in Arrest. Werde Ihnen sobald ich Näheres weiß schreiben." Der junge Schlosser beginnt in der Todeszelle ein Tagebuch zu schreiben, welches erhalten geblieben ist. Nicht nur die bevorstehende Hinrichtung, auch die häufigen Fliegerangriffe auf Berlin versetzten ihn in große Angst.

Edmund Molnar wusste, dass seine Familie Gnadengesuche eingereicht und dass sich ein Rechtsanwalt seines Falles angenommen hatte. Die Eltern Molnars stießen freilich bei den Halleiner NSDAP-Funktionären auf taube Ohren, insbesondere bei Kreisleiter Rudolf von Kurz und bei Bürgermeister Alexander Gruber. Die den Fall untersuchenden Historiker vermuten, dass auch mit dem Abstimmungsverhalten des Vaters am 10. April 1938 zusammenhängen könne. Edmund Molnar war, wie sich aus den Tagebucheintragungen ergibt, noch zwei Tage vor der Hinrichtung nicht bekannt, ob er begnadigt oder hingerichtet werden würde. Am 16. November 1943 wurde er nach einer halbstündigen Verhandlung wegen Wehrkraftzersetzung zum Tode verurteilt, obwohl er unbescholten war und sich stets einwandfrei geführt hatte. Die Aussagen, die zum Todesurteil führten: "Die Mutter des Führers sei Jüdin gewesen, und wenn er in einem Hotelzimmer ein Führerbild finde, werde es von ihm weggehängt."

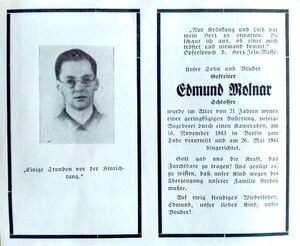

Kurz vor seiner Hinrichtung um 08:20 Uhr wurde ihm noch erlaubt, einige Zeilen an seine Familie zu richten. Die Eltern und der Rechtsanwalt waren von der Urteilsvollstreckung am 26. Mai 1944 völlig überrascht. Die Eltern erhielten schließlich ein Schreiben des Zentralgerichtes des Heeres vom 31. Mai 1944 über den Tod ihres Sohnes, Zitat:

"Das am 16. November gegen Ihren Sohn, den Gefreiten Edmund Molnar ergangene Todesurteil ist nach Bestätigung am 26. Mai 1944 auf dem Schießplatz in Berlin-Tegel vollstreckt worden. Todesanzeigen oder Nachrufe in Zeitungen, Zeitschriften und dergleichen sind verboten. Ein letzter Abschiedsbrief ihres Sohnes ist beigefügt."

Die Eltern erhielten die Todesnachricht per Post:

"Das am 16. November gegen Ihren Sohn, den Gefreiten Edmund Molnar ergangene Todesurteil ist nach Bestätigung am 26. Mai 1944 auf dem Schießplatz in Berlin-Tegel vollstreckt worden. Todesanzeigen oder Nachrufe in Zeitungen, Zeitschriften und dergleichen sind verboten. Ein letzter Abschiedsbrief ihres Sohnes ist beigefügt." (Schreiben des Zentralgerichtes des Heeres vom 31. Mai 1944)

Tagebucheintragungen

Edmund Molnar begann in der Todeszelle ein Tagebuch zu schreiben, das erhalten geblieben ist.

- 29. Jänner 1944: "Und so wie der gestrige Tag endete, fing auch der heutige an. Es war eine tolle Nacht, Phosphor rauschte wie Regen am Fenster vorbei. Jedoch bin ich gut weggekommen … Der Angriff war in den Morgenstunden von 3 bis 4.30 Uhr."

- 30. Jänner 1944: "Heute kann ich zwei Fliegerangriffe verzeichnen, der erste war harmlos in der Zeit von 12 bis 13 Uhr. Aber dafür der zweite um 20 bis 21 Uhr. Einen Stock über uns brannte es, die Nacht war hell wie der Tag. Mir hat es gereicht."

- 2. März 1944: "Heute hat man mir die Fesseln abgenommen, welche ich seit 16. November hatte. Es ist ein ganz seltenes Gefühl ohne Fesseln zu schlafen."

- 12. März 1944: "Heute ist wieder Sonntag, hoffentlich geht er gut vorbei. Nun, die Nacht ist gut vergangen, das heißt natürlich nicht ohne Schreck. Denn in der Nacht von Sonntag auf Montag werden meist die Leute zur Hinrichtung abgeholt."

- 13. April 1944: "Ein Paket ist angekommen, nebst Keks barg es auch 20 Zigaretten und ein Stück Käse. In der Nacht Fliegerangriffe auf Berlin, auch in Spandau fielen Bomben."

- 14. April 1944: "Nach langer Zeit konnte ich meinen Körper wieder in die Wäscherei geben..."

- 21. April 1944: "Heute mussten wir uns photographieren lassen. Hoffentlich sehe ich einmal so ein Bild."

- 25. April 1944: "Von meiner lieben Mutter ist ein Paket eingetroffen mit Keks und 20 Zigaretten. Nun ist wieder die Zeit gekommen, in welcher sich die Natur zu einem einzig großen Wunder gestaltet und ich bin nun schon 260 Tage eingesperrt."

- 24. Mai 1944: "Fliegeralarm in der Nacht von 12.45 bis 1.45 Uhr und von 11 bis 12 Uhr vormittags. Einen konnte man von der Zelle aus abstürzen sehen. Aber schon um 12.30 Uhr folgte der dritte, allerdings nur eine viertel Stunde. Soeben erhielt ich zwei Briefe, einen von Heidi und einen von Mutter; im letzteren waren zehn Feuersteine und Zigarettenpapier. Es ist immer ein schöner Tag, wenn man von den Lieben Post erhält."

Abschiedsbrief

"Meine lieben guten Eltern und Geschwister! Meine lieben guten Eltern, es ist mir schwer, Euch, die Ihr alles für mich getan, diese Zeilen zu schreiben. Doch Gott wird Euch die Kraft geben diesen Schlag zu überwinden, so wie er mir die Kraft geben wird, ruhig und in festem Glauben an ihn, von dieser Welt zu gehen… Ich habe den Wunsch geäußert, dass Euch meine Lieben die Leiche ausgehändigt wird. Liebe Eltern und Geschwister betet für mich, ich werde es bei unserem Vater tun. Liebste ich gehe mit reinem Gewissen heim ... So meine Lieben nun ist gerade der Pfarrer bei mir gewesen und ich muss schließen und empfehle Euch Gott. Euer Mundi."

Gedenken

Zu seinem Gedenken wurde der Carolinenplatz in der Altstadt von Hallein nach 1945 in Eduard-Molnar-Platz umbenannt. Der Platz wurde in der Folge in Florianiplatz und Molnarplatz aufgeteilt. An der früheren Wohnadresse Edmund Molnars, am heutigen Molnarplatz 14, wurde von Gunter Demnig ein Stolperstein verlegt.

Das Projekt Stolpersteine Hallein resümiert über Molnars Schicksal, es zeige "eindringlich, mit welcher Rücksichtslosigkeit und Unerbittlichkeit die nationalsozialistische Gewaltherrschaft den einzelnen vernichten konnte." Molnars Vater, ein Tischlermeister, war ein expliziter Gegner des Nationalsozialismus, der auch am 10. April 1938 als einer von wenigen Halleinern gegen den sogenannten "Anschluss Österreichs" an Hitler-Deutschland stimmte. Die Eltern Molnars baten den Kreisleiter und den Bürgermeister um die Begnadigung ihres Sohnes, stießen bei den Halleiner NSDAP-Funktionären jedoch auf taube Ohren. Die 2007 verstorbene Ehrenobfrau des KZ-Verbandes von Salzburg, Agnes Primocic, und die den Fall untersuchenden Historiker vermuteten, dass dies auch mit dem Abstimmungsverhalten des Vaters am 10. April 1938 zusammenhängen könne. Primocic' Einschätzung zufolge wurde Molnar "nur deshalb zum Tode verurteilt, weil die ganze Familie ausgesprochene Nazigegner waren und ganz schwer christlich."

Der Bad Vigauner Historiker Michael Neureiter, von dem ergänzende Teile dieses Artikels stammen, ist der Familie Molnar besonders verbunden: Edmunds älterer Bruder Rupert (* 1920; † 1995) war sein Firmpate und in der Stadtpfarrkirche besonders engagiert, wo der Vater von Neureiter Mesner war.

Quellen

- Dieser Artikel wurde mit Genehmigung der Urheber Meister und Margarita aus wikipedia.de übernommen und dortige Quellen:

- Wolfgang Wintersteller: März 1938 'Anschluss' in Hallein und Umgebung, Hallein 1988

- Stolpersteine in der Stadt Hallein: Opfer des politischen Widerstands: Molnar, Eduard, abgerufen am 6. Jänner 2016

- Quelle des ersten Eintrags hier im SALZBURGWIKI: Penninger, Ernst: Die Straßennamen der Stadt Hallein, in: Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde 110/111, 1970/71, S. 317 f.

- Ergänzungen von Michael Neureiter facebook, 24. Mai 2024

- Universitätsarchiv Salzburg: eplus.uni-salzburg.at: "Hoffnung bis zum Tod. Wegen Wehrkraftzersetzung verurteilt : der Fall des Edmund Molnar aus Hallein" von Valerie Stejskal, BA, online zu lesen