Ab Freitag (24.10.) lässt sich tief in die Abläufe rund um die erzwungene Flucht bzw. Ermordung zahlreicher Mitglieder der Familie rund um den Begründer der Psychoanalyse, Sigmund Freud, blicken. Sozusagen der geschärfte Fokus liegt dabei auf den Jahren 1938 bis 1942, als Ausgangspunkt dienen zwei Wohnungen - wobei sich Ausstellungsbesucher beim Betrachten just in einer der beiden, jener in der Berggasse 19 in Wien-Alsergrund, befinden.

"Perfidie" in Zahlen und Daten am Originalschauplatz

Ein zweiter zentraler Schauplatz lag in der Biberstraße in Wien-Innere Stadt. Hier wohnte Sigmunds Bruder. Während den beiden Brüdern das Verlassen des ins Nazi-Reich integrierten Österreichs gelang, wurden ihre vier Schwestern Rosa, Maria, Adolfine und Pauline durch das NS-Regime ermordet.

Mit der Schau mache man die "Perfidie" nun detailgetreu datier- und in Zahlen darstellbar, erklärte Daniela Finzi, Kuratorin und wissenschaftliche Leiterin des Freud Museums, bei der Ausstellungspräsentation vor Journalisten. In Zusammenarbeit mit zahlreichen Nachfahren konnte man auf unzählige neue Dokumente zurückgreifen. War die Geschichte Sigmunds schon zuvor aufgearbeitet worden, sei das Schicksal der erweiterten Familie weniger "greifbar" gewesen. Das ändere sich nun.

Zeugnisse des "Leids und Ausgeliefertseins"

Der Zugriff der NS-Herrschaft ziehe sich nachvollziehbar "wie ein roter Faden" durch die Schau, so Finzi. Viele der neu aufgearbeiteten Dokumente machen "das Leid und Ausgeliefertsein deutlich", sagte die Kuratorin Johanna Frei. Letztlich endeten die Leben aller vier Schwestern in NS-Konzentrations- oder -Vernichtungslagern. Die beiden Brüder und deren engster Familienkreis wurden mehr oder weniger direkt oder indirekt zumindest ihrer Heimat und Vermögen beraubt.

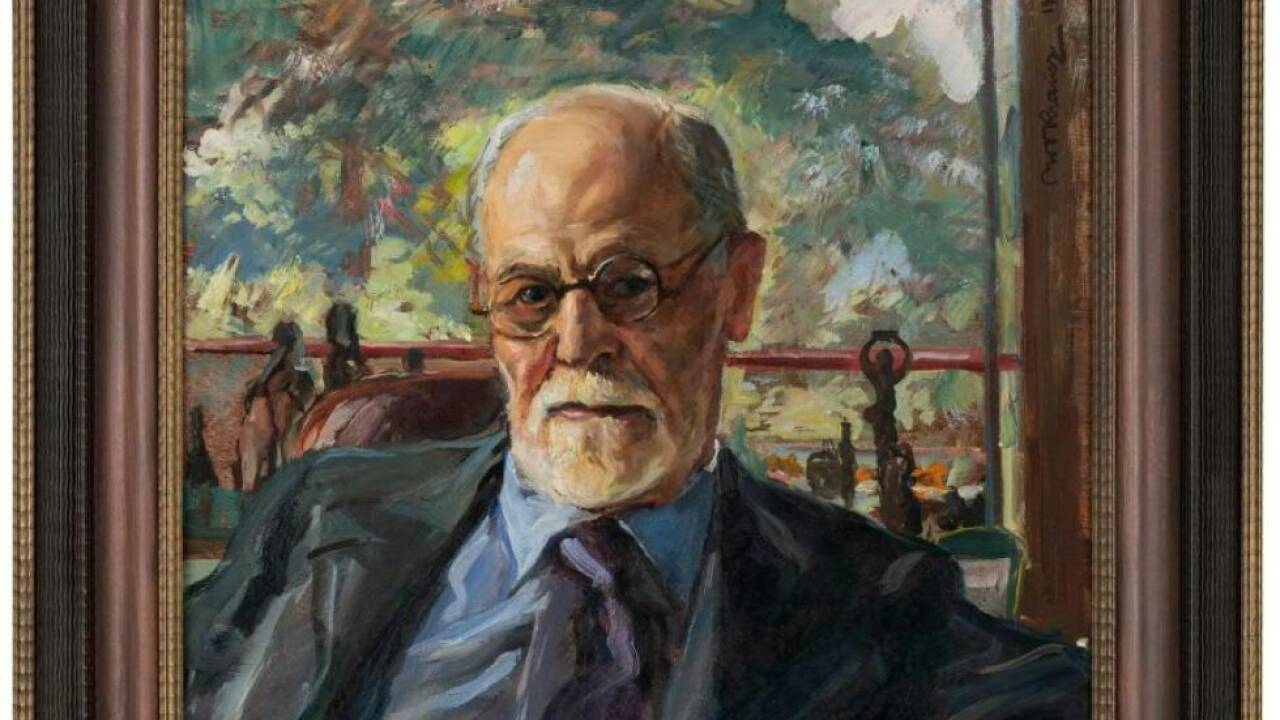

Teil von letzterem war auch ein Sigmund-Freud-Porträt des Malers Wilhelm Victor Krausz, das Alexander Freud in Wien zurücklassen musste. Das Original des Gemäldes, von dem mehrere Kopien mitsamt bewegter Einzel-Geschichten existieren, galt seit 1940 als verschollen. Im Zuge der Forschung für die Ausstellung konnte man das "verloren geglaubte Porträt" aber identifizieren, wie Monika Pessler, Direktorin des Sigmund Freud Museums, erklärte. Ein Schwarz-Weiß-Foto ließ vermuten, dass es sich bei einem erstmals 2006 im Zuge einer Versteigerung im Wiener Auktionshaus im Kinsky wieder aufgetauchten Bild um das Original handeln dürfte.

Verworrene Geschichte rund um Freud-Porträt und dessen Kopien

Damals kam es aus einer "österreichischen Privatsammlung" und wurde in die USA verkauft. "2019 wurde es im selben Auktionshaus ein weiteres Mal angeboten und von den Freunden des Jüdischen Museums für seine ständige Sammlung angekauft", heißt es in den Presseunterlagen. Damals gab es keinen Hinweis darauf, dass es sich um das Original und damit um Raubkunst handeln könnte, erklärte die Direktorin Jüdisches Museum Wien, Barbara Staudinger. Das habe sich nun durch die Fotografie aus der einstigen Wohnung Alexander Freuds und einer neuen Experteneinschätzung geändert.

Eigentlich gebe man nicht gerne Exponate aus der Dauerausstellung an andere Häuser weiter. Bei dem Porträt mache man aber eine Ausnahme, habe doch die Recherche zu "Der Fall Freud" eine komplett neue Wende in der Historie des Objekts eingeleitet, so Staudinger. Hier sehe man, wie Forschung in anderen Häusern immer wieder neue Erkenntnisse hervorbringe. In der Berggasse ist das Neo-Original nun am Ende der neuen Sonderschau zu sehen. Im Jüdischen Museum hängt hingegen eine Kopie mit ebenso verworrener Geschichte rund um Restitution und erneuter Inventarisierung der Kopie der Kopie unter der gleichen Inventarnummer. Quasi so, als wäre die Restitution nicht passiert, erklärte Pessler.

Ein Fall für die Wiener Restitutionskommission

Zurück beim nunmehrigen Überraschungs-Original ist das letzte Wort auch noch lange nicht gesprochen: Man habe beispielsweise über das Auktionshaus versucht, jenen Besitzer zu kontaktieren, der das Bild 2006 in die Auktion eingebracht hat - bisher noch ohne Rückmeldung. Zudem stehen weitere Gutachten zu dem Werk aus. Dann werde der Fall der Wiener Restitutionskommission übergeben und vermutlich restituiert, so Staudinger.

Dass Objekte aus der Sammlung eines Jüdischen Museums restituiert werden oder werden könnten, sei übrigens alles andere als unüblich. Bis in die 1980er-Jahre habe es am Kunstmarkt nämlich relativ wenig Interesse an echter Forschung zum Ursprung vieler Objekte gegeben. Das sei nun zum Glück anders: "Es kommt aber auch immer neues Wissen von außen an die Institutionen", so Staudinger. Das Freud-Porträt sei hier keine Ausnahme, trotzdem aber eine spektakuläre Überraschung, so die Expertinnen.

(S E R V I C E - Sonderschau "Der Fall Freud. Dokumente des Unrechts" im Wiener Sigmund Freud Museum, Wien 9, Berggasse 19. Von 24. Oktober 2025 bis 9. November 2026 https://www.freud-museum.at)