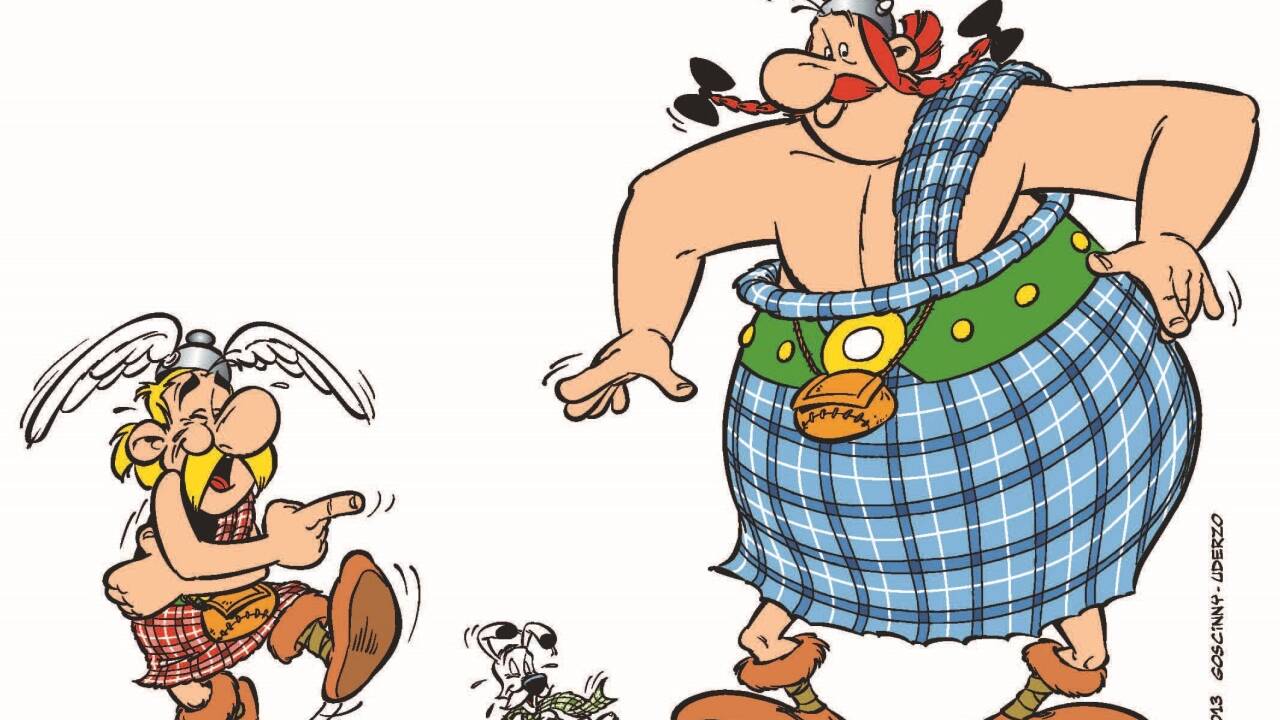

Belenus sei Dank! Endlich ist es klar: Der Rock, also die Musik, hat den Namen nicht von einem dreckigen Slangwort für Sex. Der Name kommt vom Schottenrock. Und wie da auf der Insel im Nordwesten schon im Jahr 50 vor Christus rockig musiziert wurde, ist bemerkenswert in der Unbeugsamkeit des Vortrags! Unbeugsam? 50 vor Christus? Beim Teutates, die unbesiegbaren Gallier sind wieder da - zum 35. Mal. Zu den Pikten ins heutige Schottland geht es. Und es geht gut.

Mac Aphon, von dem sich bald herausstellt, dass er entgegen seinem Namen kein lautes Organ hat, wird in einem Eisblock eingefroren an der gallischen Küste angeschwemmt. Asterix und Obelix tauen ihn auf und begleiten ihn nach Hause - inklusive Piratenschiffversenkung. Er wurde von seinem Kontrahenten um den Königsthron, dem Bösewicht Mac Abberh, versenkt. Mac Abberh, dessen Visage an den Seher (Asterix-Band 19) erinnert und der auch Mac Aphons Verlobte Camilla entführte, kollaboriert mit den Römern.

Die Eigenheiten der Pikten (dt. etwa "die Bemalten" und von den Römer wegen ihrer Tattoos so genannt) bieten hervorragende Ingredienzen für ein Asterix-Abenteuer - von der Uneinigkeit zwischen vielen Clans und dem Baumstammwerfen, über Loch Ness bis zur Freude am Whisky (damals noch "Malzwasser" genannt). Dass wir längst in einer Welt der Piktogramme leben, nutzen die Autoren auch geschickt.

Asterix-Bände wurden zeitlose Klassiker, wenn sie ihre Späße auf dem Minenfeld nationaler und gesellschaftlicher Klischees zündeten und auf Gegenwartsthemen anspielten. Herausragende Beispiele dafür sind die Bürokratie-Satire in "Asterix als Legionär" oder die Abenteuer bei Goten, Briten, Schweizern oder Belgiern.

Nach Jahren matter Texte und der Verramschung pseudohistorischen Materials der Gallierwelt wie "Asterix und Obelix feiern Geburtstag" oder "Asterix plaudert aus der Schule" nähert sich die Reise zu den Pikten legendären Zeiten.

So kann eine neue Zeitrechnung beginnen. Der Rückzug von Uderzo leitete sie ein. Der 86-Jährige hatte seit 1959 jedes Abenteuer der erfolgreichsten Comicserie Europas gezeichnet. Die ersten 24 Bände hatte er mit Geschichtenerfinder und Texter René Goscinny geschaffen, nach dessen Tod 1977 dann allein weitergemacht.

Wie sehr Goscinny, dem auch "Der kleine Nick" und "Lucky Luke"-Storys zu verdanken sind, fehlte, wurde von Band zu Band klarer. Die Textqualität sank, die Storys wurden banal. Das steigerte die Erwartungen an die Neuen: Jean-Yves Ferri (Text) und Didier Conrad (Zeichnungen).

Ihre erste Asterix-Arbeit gelang so gut, weil beide Händchen für feinen Witz und (auch zeichnerischen) Hintersinn beweisen. Sie verbeugen sich auch raffiniert vor großen Asterix-Momenten. Etwa wenn einige Pikten im Rausch kein "s" mehr sprechen können, sondern nur mehr "Schs" lischpeln wie die Leute bei "Avernerschild" (Band 11, 1972). Dass Bösewicht Mac Abberh an den Seher erinnert, liegt daran, dass Zeichner Conrad von dieser Geschichte (erschienen 1975) in seiner Kindheit am meisten fasziniert war. Fein versteckte Hinweise auf frühere Hefte wirken aber nie erzwungen, sondern fügen sich mühelos in die neue Geschichte.

Ferri und Conrad knüpfen ein festes Band zwischen Asterix und der Popkultur. Zitate aus Popsongs setzen sie dramaturgisch geschickt ein. Und wenn der stotternde Held Mac Aphon sonst nichts rausbekommt, ein paar Pop liedfetzen wie "Staying Alive" oder "Obladi Oblada" schafft er immer. Und so wird nebenbei eben auch klar, warum die Rockmusik Rockmusik heißt und dass jenseits des gallischen Dorfs die Barden oft hoch geschätzt werden. "Ganz besonders respektieren die ja ihre Barden", sagt Obelix beim Festbankett am Ende des Abenteuers - helfen tut das Dorfbarden Troubadix nix: Er sitzt mit verbundenem Mund daneben. Und der Eisblock, mit dem das Abenteuer beginnt, lässt sich schließlich als Anspielung auf die Klimaerwärmung verstehen - oder ganz anders. Es stellt sich nämlich heraus, dass die Pikten das Eis auch zur Verdünnung brauchen, damit ihr Nationalgetränk Malzwasser nicht zu sehr reinhaut. Dafür gibt's ohnehin den Zaubertrank.