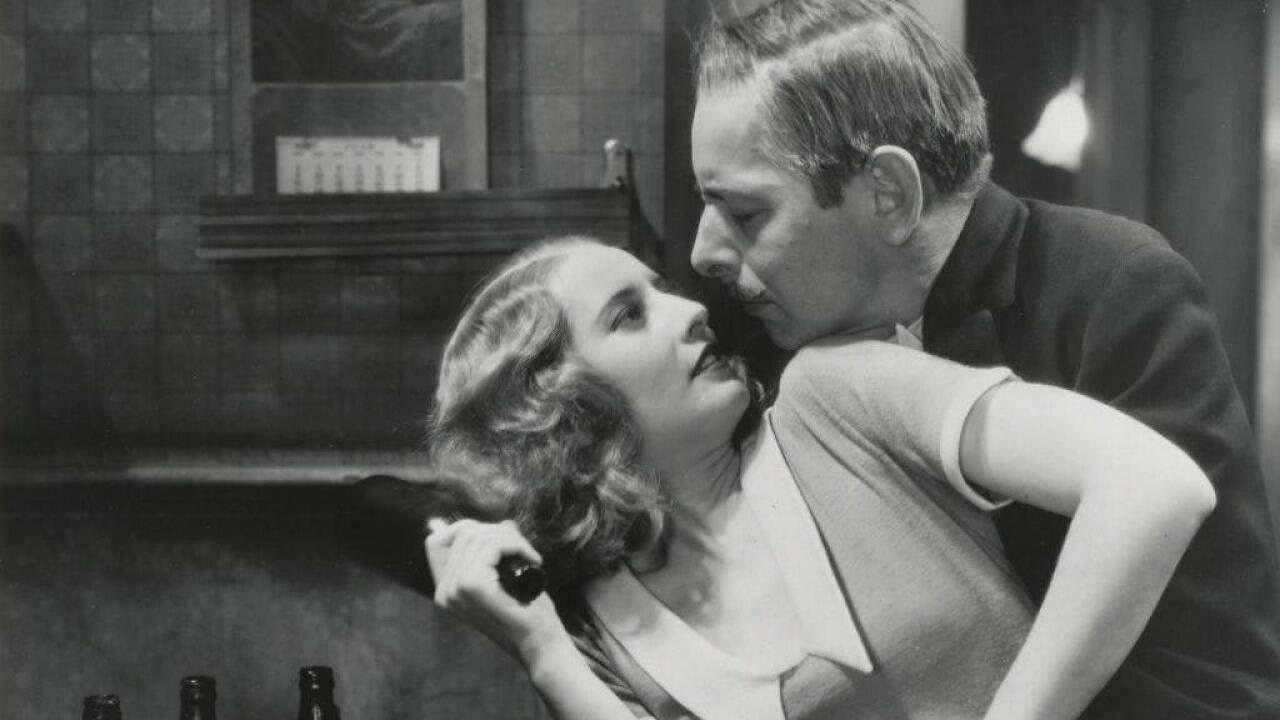

Ehrgeizige Weiber, die sich mit furchtlosem Sexappeal und unverhohlenem Vergnügen Karrieren erschlafen und dafür nicht bestraft werden - wie Barbara Stanwyck als Schauspielerin in "Baby Face" (1933). Oder rasante, erwachsene Filme um verlogene Frauen und verschlagene Mannsbilder, Trickbetrüger, Gefängnisausbrecher und ihre tragischen Lebensgeschichten; ruchlose Anwälte, Schmutz und Schund, räudiges und glamouröses Leben auf der Leinwand: Das Filmmuseum Wien zeigt Kino aus der sogenannten Pre-Code-Ära, bevor moralische Vorbehalte die Kreativität und Wildheit der Filmemacher einschränkten.

Es sind Filme aus der Zeit, als das Kino noch jung ist, nach Einführung des Tonfilms 1927 und der Weltwirtschaftskrise 1929. Es wird mit einer "Was kostet die Welt"-Haltung gearbeitet, die der Abstiegsangst ins Gesicht lacht. Es sind Gangsterfilme und vor Erotik überschäumende Komödien, Thriller und erste, stilbildende Musicals.

Doch die Angst vor sittlichem Verfall ist groß: Das Kino als Sündenpfuhl muss dringend gezügelt werden - denn das Publikum stürmt diese Filme mit ihrer Faszination für das Derbe und Abwegige.

Schon in den frühen 1920er-Jahren hatten konservative Stimmen im US-Kongress Zensur gefordert. Die Filmproduzenten verpflichteten sich schließlich zur freiwilligen Selbstkontrolle, dem sogenannten Production Code, nach seinem Autor auch "Hays Code" genannt.

Da war aufgeschrieben, was auf Leinwand vermieden werden sollte: exzessive Gewalt, Drogenkonsum und Verbrechen. Besonders Sex durfte nur mehr andeutungsweise vorkommen, erst recht Homosexualität oder gemischtrassige Beziehungen - und wenn, dann nur als Quelle des Unglücks.

Mit katholischer Moralinsäure legte der Code die Grundlagen für ein "sauberes" Kino und verbannte vielerlei Lebensrealitäten für Jahrzehnte aus dem kommerziellen Kino. Zu Beginn wurden die Vorgaben allerdings weitgehend ignoriert. Ab Juli 1934 wurden sie zwangsweise durchgesetzt: Skandalöse Filme wie "Baby Face" wurden nachträglich umgeschnitten und endeten schließlich in Bestrafungsszenarien für die unartige Heldin: Kino als Erziehungsanstalt für die Massen.

Die Einführung des Production Code ist eine radikale Zäsur in der Kinogeschichte. Sie brachte Normen und Tabus mit sich, die im Mainstreamkino oft bis heute nachwirken. Der Grund für diesen Wandel war einerseits politisch und gesellschaftlich, aber auch wirtschaftlich erzwungen: Eine breite Front von Sittenwächtern drohte die Filme zu boykottieren, um damit das - wie bis heute von einschlägiger Seite gern betont wird - "von jüdischen Studiobossen produzierte schmutzige Kino auszumerzen". Es ist nur ein schmales Fenster von vier Jahren, in dem sich dieses unbändige Kino abspielt, und doch sind es Hunderte, teils verloren gegangene Filme, die Amerika mit einem bemerkenswerten Realismus porträtierten, in einer unverbrauchten Filmsprache, die noch nicht durch Konventionen erstarrt ist. 38 dieser Filme laufen nun im Filmmuseum. Die Fülle macht fast wehmütig, zumal es Filme sind, die teils kaum bekannt sind: Über Jahrzehnte waren sie unter Verschluss, manche waren nur in beschnittener Form zu sehen. Die Stars dieser Filme sind Giganten wie James Cagney, Barbara Stanwyck und Bette Davis, Seite an Seite mit heute vergessenen Größen. Diese Filme sind eine Schatzkiste voll funkelnder Kostbarkeiten, die dank der Library of Congress in Washington restauriert wurden.

FILM:Sex and the City. Pre-Code Hollywood: Warner Bros. am Zenit (bis zum 19. Juni).