Der König schaut aus imposanter Höhe von 5,50 Metern weithin über den Platz. Unter den Hufen seines bronzenen Rosses wimmelt es in der Sommerhitze. Tausende Besucher haben sich trotz der fast 35 Grad aufgemacht, das Schloss und die Gärten von Versailles zu sehen. Blick und Geste richtet Louis XIV. jedoch hinüber zu jenen Bauwerken, die er für seine großen Stallungen errichten ließ. 7000 Quadratmeter davon sind dort heute einem Projekt gewidmet, das ihm gefallen hätte: als passioniertem Bauherrn, als Förderer der besten Handwerker - und als einem Menschen, der es gewohnt war, in Generationen zu denken. Robert Collona d'Istria, ehemals Kontrolleur der nationalen Monumente, fasst dazu ein noch für das 21. Jahrhundert gültiges Leitmotiv in seinem Buch "Frankreich ist nicht zu verkaufen" prägnant zusammen: "Das Kulturerbe geht alle etwas an und weist weit über die Werte des Individualismus hinaus. Es ist mehr als eine kurzfristige Einnahmequelle."

Campus Versailles: Ein Netzwerk für den Erhalt des kulturellen Erbes

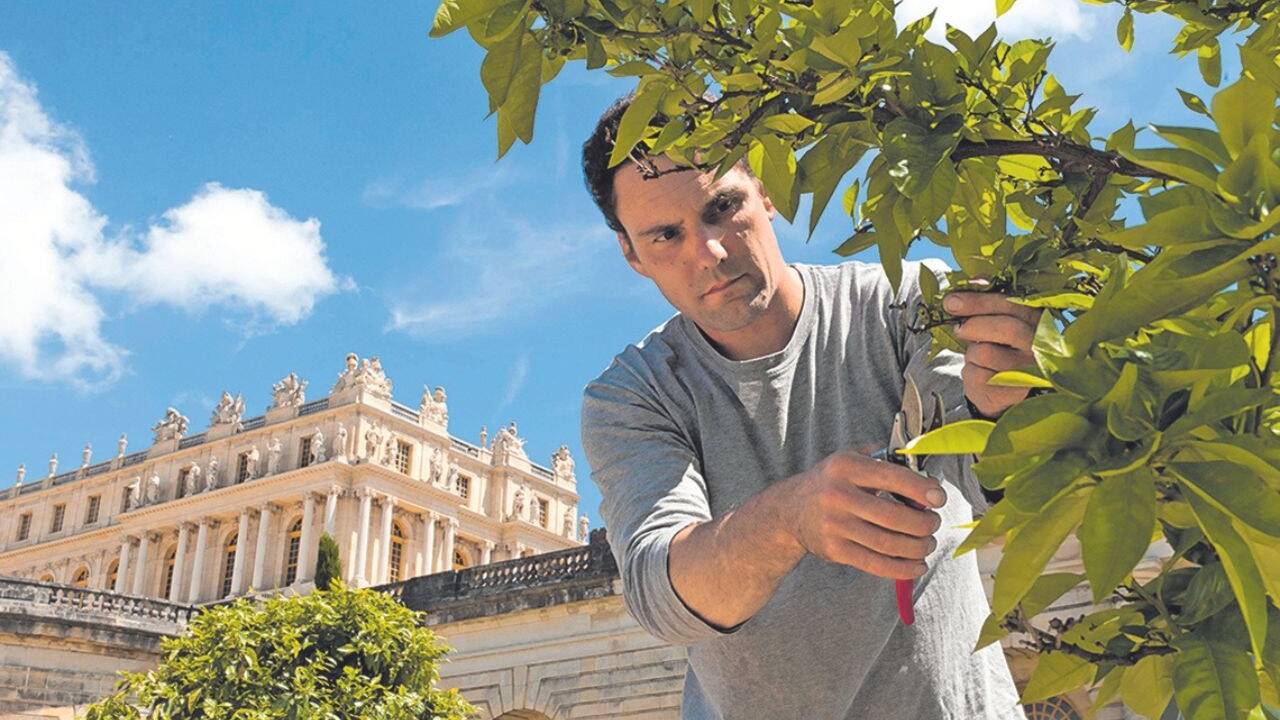

Kein Ereignis hatte weltweit die Fragilität der wertvollen Güter der Vergangenheit so schonungslos vor Augen geführt wie der Brand der Kathedrale Notre-Dame 2019 in Paris. Bald stellten sich die wichtigsten Fragen für den Wiederaufbau: Wie jene Handwerker finden, die über das Spezialwissen verfügen, und wo all die Materialien auftreiben, die für die originalgetreue Restaurierung notwendig waren? In Versailles, wo unablässig Gebäude, Objekte und Gärten instand gehalten werden müssen, keimte eine Idee. Seit 2021 entsteht hier mit "Campus Versailles" ein Netzwerk der "Exzellenz". Spezialistinnen und Meister aller Sparten des Handwerks, der Restaurierung und des Gartenbaus, Fachleute der Kultureinrichtungen, Universitäten, der Luxusindustrie, der Unternehmen, die rare Werkzeuge herstellen, Menschen, die überlegen, wie denkmalpflegerische Probleme mit neuen Methoden zu lösen sind, sie alle können hier Kontakte knüpfen. Besonderes Anliegen ist es, junge Frauen und Männer anzulocken. Das Kulturerbe braucht das Handwerk und das Handwerk braucht Nachwuchs.

Wo Handwerk und Kreativität aufblühen

Anne-Claire Parize, Sprecherin des Projekts, führt die Besucherin an diesem Tag durch die Räume, in denen Workshops stattfinden. Da wird konzentriert gezeichnet, dort schleifen Finger alte Holzrahmen ab und bereiten sie für eine Schicht Blattgold vor. "Viele Jugendliche wissen nicht, welche Möglichkeiten es im Handwerk gibt. Sie können hier vieles ausprobieren. Wir schauen nicht auf die Schulnoten. Es zählen Interesse und Talent", sagt sie. "Campus Versailles" umfasst die klassische Denkmalpflege, aber auch Programme für die Gastronomie und die touristische Umsetzung.

Investitionen und Herausforderungen für Arbeitskräfte und Nachwuchstalente

Armelle Weisman leitet das Projekt: "Die Anzahl der Arbeitsplätze und der neu gegründeten Unternehmen im Bereich des künstlerischen Handwerks nimmt zu. Die Auftragsbücher sind gefüllt", sagt sie. Doch es gibt Komplikationen. "Abgesehen von den hohen Rohstoff- und Energiekosten ist der eklatante Mangel an qualifizierten, aber vor allem motivierten Arbeitskräften ein Problem. Wir haben fantastische Familienbetriebe, die seit Generationen ihr traditionelles Wissen weitergeben und gleichzeitig innovativ sind. Es ist von entscheidender Bedeutung, sie zu unterstützen. Die Sichtbarkeit dieser kleinen und mittleren Unternehmen im Wirtschaftsraum liegt weit unter dem tatsächlichen Wert, den sie erbringen", sagt sie. Der Staat dürfte dies heuer erkannt haben und investiert in den kommenden drei Jahren 340 Millionen Euro in die Förderung des Kunsthandwerks und aufstrebender Talente.

Die Unternehmen kämpfen derweilen darum, jene zu finden, die eine Lehre machen wollen. Studentinnen und Quereinsteiger aus anderen Berufen sind bereits akzeptiert. "Die Motivation ist der Schlüssel", sagt Armelle Weisman.

Die Faszination des Handwerks

Um junge Leute zu faszinieren, müsse man ihnen das Handwerk zeigen, man müsse ihnen das Gefühl für die Materialien und deren Möglichkeiten geben - so wie man den Geschmackssinn entwickeln würde. Wichtig seien die persönlichen Begegnungen, bei denen der Funke der Begeisterung überspringe. "Aber vor allem muss man aufhören, vom Handwerk als von einem Beruf von gestern zu sprechen, von einem Beruf in Formalin. Realität ist die Dynamik dieser Metiers, die interprofessionellen Kooperationen, die Vielfalt der Absatzmärkte, die Innovationen, die Verbindung zur Forschung, die Lebensqualität am Arbeitsplatz."