Die Digitalisierung wird mehr neue Jobs bringen als verschwinden lassen, schätzt der Bildungsforscher Wolfgang Bliem. Er erklärt, warum das Thema in der Vergangenheit nicht optimal diskutiert wurde und warum digitale Jobs bald unverzichtbar sein werden. Wolfgang Bliem beschäftigt sich am Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft ibw seit Jahrzehnten mit der Digitalisierung in der Berufswelt.

Herr Bliem, was ist die größte Angst, wenn es um die Digitalisierung von Arbeitsplätzen geht? Wolfgang Bliem: Die größte Angst ist wohl, dass die Digitalisierung gewisse Berufe und Tätigkeiten obsolet machen könnte. Das war medial erstmals ein großes Thema, als 2013 eine Oxford-Studie herauskam und auf und ab geschrieben wurde, dass in den USA 50 Prozent aller Jobs durch Digitalisierung ersetzbar seien.

War die Studie denn nicht seriös gemacht? Doch, man muss aber in die Tiefe blicken. Die Grundaussage von damals, das mit den 50 Prozent, wurde in der Oxford-Studie so nicht genannt. Das Problem war, dass für die Studie nur mit Menschen mit technischem Background gesprochen wurde, und die sind bekannt dafür, vieles als technisch machbar zu sehen. Darauf aufbauend hat man aufgezählt, welche der Berufe automatisierbar sind. Das ist ein sehr eingeschränkter Zugang, die medial kolportierte These hat sich bislang jedenfalls in der Realität nicht gezeigt. Betrachtet man andere Untersuchungen und die historische Entwicklung, so lässt sich sagen, dass jede Form von technischem Fortschritt über kurz oder lang zu mehr Arbeit geführt hat. Die technische Entwicklung verändert laufend die Berufswelt, das war schon immer so.

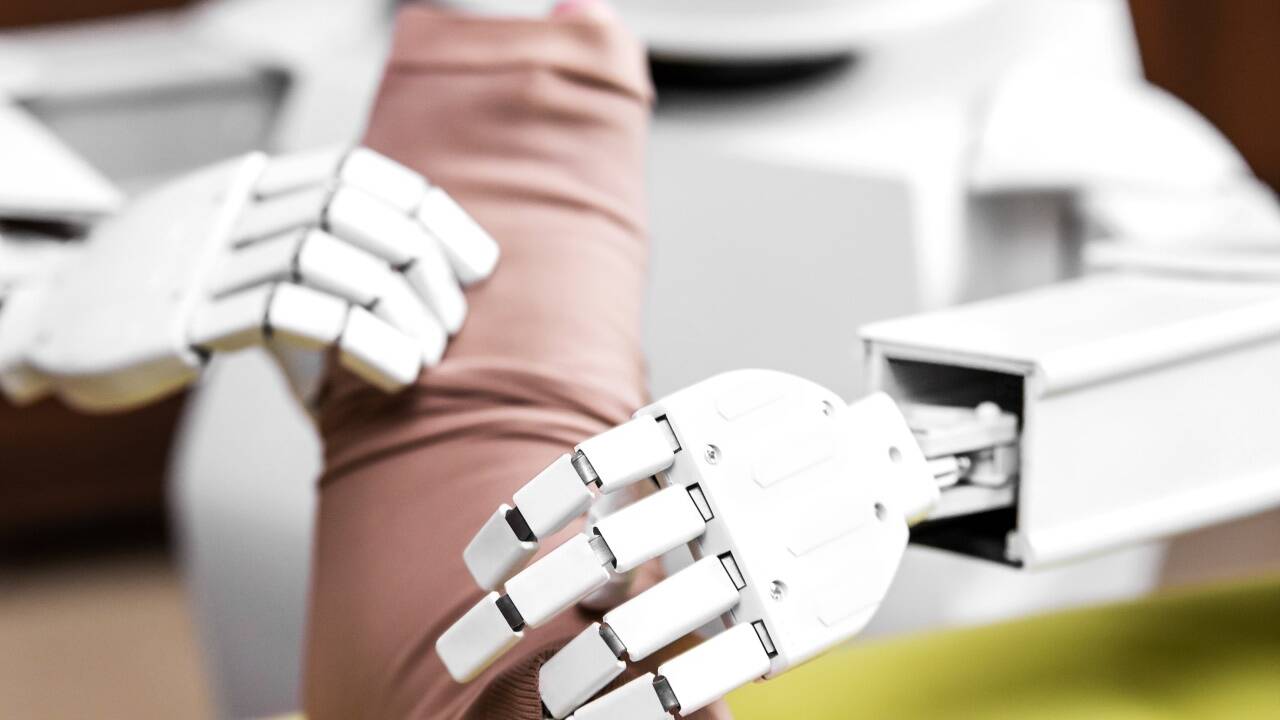

An welchem Beispiel könnte man das erklären? Im Bankensektor spielen reine Kassiertätigkeiten am Schalter heute kaum noch eine Rolle. Das ist nicht in den letzten fünf Jahren passiert, sondern hat sich über 20 Jahre entwickelt. Menschen wickeln ihre Bankgeschäfte online ab, das heißt aber nicht, dass die Jobs in den Banken weg sind, sie haben sich ins Backoffice verlagert. Wenn ich das Ganze unter dem Tenor "Weiterentwicklung" betrachte, gelingt es besser zu reflektieren, wie Tätigkeiten verändert werden könnten. Nehmen wir den Pflegebereich, den man per se nicht mit der Digitalisierung in Verbindung bringen würde: Auch hier gäbe es spannende Entwicklungen, durch Technologien könnten gewisse Tätigkeiten entlastet werden, die wiederum den Beruf entlastender und attraktiver machen.

Niemand würde die Errungenschaften der Industriellen Revolution leugnen. Nun sind wir in einer ähnlichen Situation. Was könnten wir aus der Geschichte mitnehmen? Ich rege hier gern an, das Thema herunterzubrechen und zu fragen, was die Digitalisierung für jeden Einzelnen von uns bedeutet, vom Aufstehen in der Früh bis zum Schlafengehen: Wo nutzt man die Technologie ganz selbstverständlich, wann arbeitet man damit, wo werden die digitalen Angebote positiv gesehen? Bei allen kritischen Aspekten sollte man sich vergegenwärtigen, dass wir digitale Angebote seit Langem schon selbstverständlich nutzen. Bislang konsumieren wir nur, wir sollten uns fragen, wie man die Angebote künftig anders, besser nutzen könnte.

Das Smartphone ist in den meisten Fällen Kommunikationstool, aber weniger ein Arbeitsinstrument, wozu es gut geeignet wäre.

Aber ist es im beruflichen Kontext nicht so, dass Menschen Panik davor haben, mit zunehmender Digitalisierung selbst zum IT-Experten oder Systemadministrator werden zu müssen? Das ist eine Herausforderung. Unser Arbeitsspektrum geht stark in die Richtung, alles selbst machen zu wollen und zu müssen. Vielleicht vermitteln auch Führungskräfte dieses Gefühl. Das stimmt aber nicht, man kann nicht in allem Experte sein. Hier bräuchte es in den Betrieben mehr Anstrengungen, um Strukturen zu schaffen, in denen klargelegt wird, was von den Arbeitnehmern erwartet wird und wo sich andere Mitarbeiter etwa um technische Probleme kümmern. Wir sind es gewöhnt, gewisse Dinge digital zu erledigen, Bankgeschäfte oder Reisen buchen. Nur weil man das im privaten Bereich tut, heißt es nicht, dass man das auch im Arbeitsbereich erledigen muss. Diesen Knoten gilt es aufzulösen.

Ein Beispiel: Der 3D-Druck eines Hauses bringt nicht nur eine Technologie mit, die vermutlich für die meisten Bauunternehmen unerschwinglich ist, sondern auch völlig neue Berufsbilder. Wie könnte diese Branche künftig aussehen? Der Maurer wird in diesem Fall zum Baumechatroniker, seine Aufgabe wird darin bestehen, den Drucker effektiv bedienen zu können. Das heißt aber nicht, dass es den Maurer nicht mehr braucht, im Gegenteil: Der Beruf entwickelt sich weiter. Entscheidend werden auch künftig die Grundkompetenzen sein, wie man ein Haus baut, um die Technologien effizient bedienen zu können. Doch ein Haus zu drucken spielt für einen Großteil der Betriebe keine Rolle, weil völlig ineffizient. Im Weiterdenken dieser Technologie jedoch würde man auf Aspekte stoßen, die tatsächlich umsetzbar sind, etwa indem man gewisse Bauabschnitte oder Bauteile qualitativ hochwertiger und nachhaltiger erzeugt. Was heute schon Effizienzgewinne bringt, ist die digitale Verknüpfung in Bauprozessen. Wenn alle Gewerke den Baufortschritt im Blick haben, weiß der Bodenleger, dass der Installateur mit seiner Arbeit fertig ist und er nun an der Reihe ist.

Man könnte ja auch sagen: Mit mehr Digitalisierung und Technologisierung könnte man Produktionsprozesse wieder nach Europa zurückholen. Wie sehen Sie das? Durch Automatisierung besteht in der Tat die Chance, am Standort Österreich oder in Europa zu produzieren, zu vergleichbaren Preisen. Aktuell wird händeringend nach Personal gesucht, es entstand zuletzt ein beträchtlicher Wettbewerb und das ist auch der einschränkende Faktor, weil Menschen fehlen, die die Digitalisierung in eine breite Anwendung bringen. Es ist mitunter einfacher, weniger gut qualifizierte Menschen Tätigkeiten manuell ausführen zu lassen, statt Prozesse zu digitalisieren.

Sehen Sie diese Entwicklung als besorgniserregend? Quer durch die Branchen rufen alle nach Fachkräften. Die eigentliche Herausforderung ist die, bestehendes Personal so zu qualifizieren, damit es mit der technischen Entwicklung umgehen kann. Die Digitalisierung ist nicht das Problem, sondern die Antwort. Über kurz oder lang wird es wichtig sein, gewisse Tätigkeiten zu automatisieren, wenn es die menschliche Arbeitskraft nicht mehr gibt, die die Arbeiten verrichten kann. Es ist daher nicht besorgniserregend, sondern herausfordernd. Schließlich gibt es Lösungen für das Problem.