Die Zusammenhänge zwischen Mobilität und Gesundheit sind derart offensichtlich, dass man eigentlich glauben könnte, man müsste sie im Jahr 2022 nicht mehr extra betonen. Doch leider ist das Gegenteil der Fall, wie auch die Daten einer neuen VCÖ-Publikation zeigen. Durch die Fokussierung auf die individuelle Mobilität entstanden in den vergangenen Jahrzehnten Städte und Gemeinden, die fast ausschließlich auf das Auto als Verkehrsmittel Nummer eins ausgerichtet sind. Im Umkehrschluss haben wir uns damit auf Gedeih und Verderb vom eigenen Pkw abhängig gemacht. Gemäß der alten Weisheit "Wer Straßen baut, wird Verkehr ernten" führen die auf maximalen Autodurchsatz optimierten Städte nun dazu, dass wir alle am Tropf der fossilen Brennstoffe hängen.

Unser Mobilitätsverhalten gefährdet vor allem durch Luftschadstoffe unsere Gesundheit

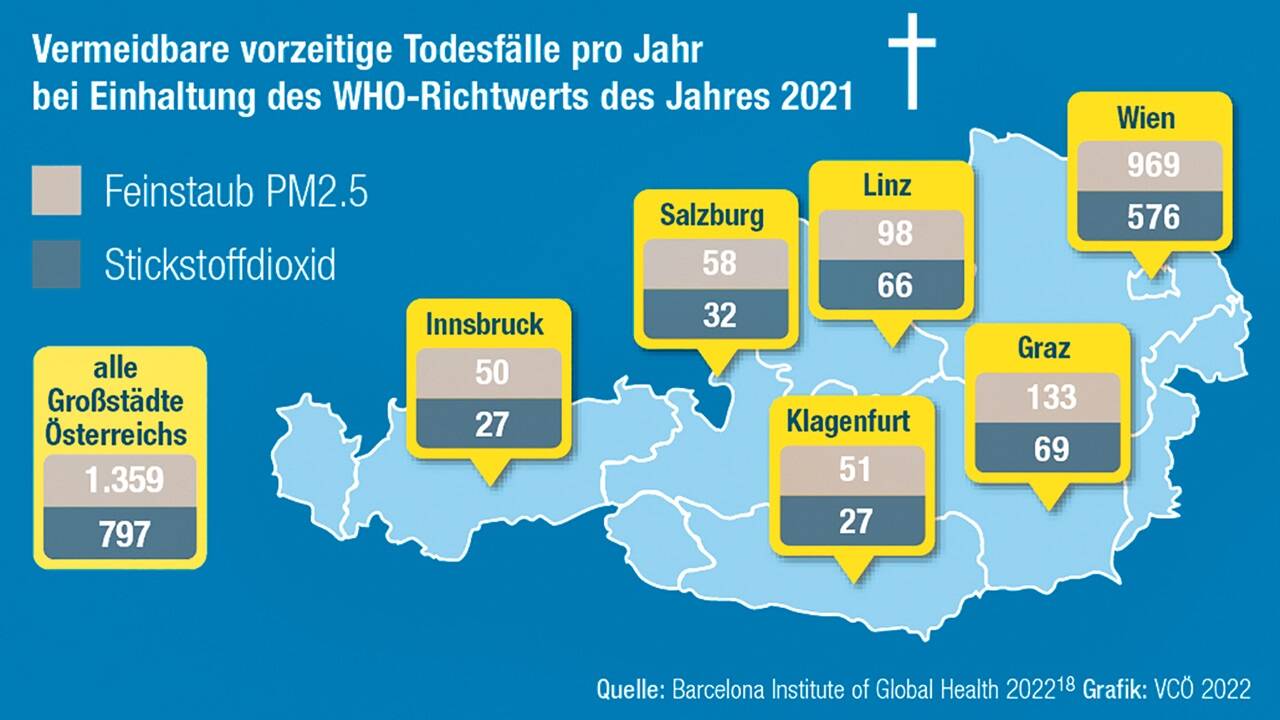

Doch damit nicht genug. Im selben Ausmaß gefährden wir mit unserem über Jahrzehnte gelernten Mobilitätsverhalten unsere eigene Gesundheit - und die unserer Nachkommen. Abgase aus Verbrennungsmotoren zählen zu den Hauptverursachern von Luftschadstoffen wie Stickoxiden oder Feinstaub, der zusätzlich auch - unabhängig vom Antrieb - bei allen Fahrzeugen durch Reifenabrieb entsteht. Fakt ist: Fast die Hälfte der in Österreich anfallenden Stickstoffoxide werden vom Pkw-Verkehr verursacht. Entlang der Hauptverkehrsadern großer Ballungsräume wie Wien, Graz, Linz, Salzburg oder Innsbruck, aber auch kleinerer Städte wie Hallein werden die Grenzwerte des Immissionsschutzgesetzes-Luft (IG-L) für Stickstoffoxid mit einem Jahresmittel von 30Mikrogramm pro Kubikmeter Luft im Durchschnitt überschritten. Anders formuliert: Unser eigenes Mobilitätsverhalten macht uns auf Dauer systematisch krank. Man könnte auch sagen: Es kostet systematisch Menschenleben. Denn der in Österreich gesetzlich festgesetzte Grenzwert entspricht längst nicht mehr dem Stand aktueller umweltmedizinischer Forschung. So hat beispielsweise die WHO 2021 reagiert und Stickstoffoxide bereits ab zehn Mikrogramm pro Kubikmeter Luft als gesundheitsgefährdend eingestuft. Durch die Einhaltung dieser aktualisierten WHO-Richtwerte könnten in allen Großstädten Österreichs über 1300 frühzeitige Todesfälle durch Feinstaub und fast 800 Todesfälle durch Stickstoffoxid vermieden werden.

Hitze und Lärm verursachen ernste Erkrankungen

Zu der ständigen Gesundheitsbelastung durch Luftschadstoffe kommen in Ballungsgebieten auch die urbanen Hitzeeffekte durch den hohen Grad der Bodenversiegelung. So hat sich in Wien die Anzahl der Hitzetage mit über 30 Grad Celsius seit dem Jahr 1961 auf über 20 Tage pro Jahr mehr als verdoppelt. Das schädigt vor allem bei kranken und älteren Menschen das Herz-Kreislauf-System und verstärkt die schädlichen Effekte von Luftschadstoffen. Ein häufig unterschätzter Faktor ist zudem der Lärm. Neben Schlaf- und Konzentrationsstörungen verursacht chronischer Lärm nachgewiesenermaßen auch physische Erkrankungen wie Bluthochdruck, Typ-2-Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Laut Statistik Austria war im Jahr 2019 ein Drittel der Bevölkerung Österreichs in der eigenen Wohnung von chronischem Lärm betroffen - wobei 40 Prozent wiederum auf den Kfz-Verkehr zurückzuführen waren.

All diese Fakten scheinen in ihrer Dramatik überwältigend und unausweichlich. Was hat man als Einzelne oder Einzelner schon in der Hand, um die Situation zu verbessern? Richtig ist jedoch: Die Lösungen für alle diese Probleme sind längst bekannt - und ihre Umsetzung in den meisten Fällen so banal, dass einem die viele Jahre antrainierten Ausreden praktisch im Hals stecken bleiben. Niemand fordert von Berufspendlern ohne Zugang zum öffentlichen Verkehr von heute auf morgen, das Auto stehen zu lassen. Vor allem im Bereich der berühmten "letzten Meile" ist die Politik gefragt, praxistaugliche Lösungen auf Höhe der Zeit zu schaffen. Andererseits sind österreichweit 40 Prozent aller Autofahrten kürzer als fünf Kilometer - eine Distanz, die jede gesunde Person mit dem Fahrrad bewältigen könnte. In Salzburg, wie auch in Linz, Graz, Innsbruck oder Klagenfurt, ist sogar die Hälfte der Autofahrten im Schnitt kürzer als fünf Kilometer. Und wer kein Fahrrad hat: Jeder zehnte Weg ist sogar kürzer als einen Kilometer - und könnte somit auch zu Fuß zurückgelegt werden. Die Ironie der Sache: Die WHO empfiehlt mindestens 150 Minuten moderate bis intensive körperliche Aktivität pro Woche. Das sind etwas mehr als 20 Minuten pro Tag - ein Mindestmaß, das im Alltag im wahrsten Sinne des Wortes allzu oft auf der Strecke bleibt.

Es ist höchste Zeit unser Umgebung klimafit zu machen

Ob aus Sorge um die eigene Gesundheit oder die der Kinder oder Enkel oder aus Furcht vor den Konsequenzen des Klimawandels: Es ist höchste Zeit, unser Land, unsere Städte, ja unser aller Leben klimafit zu machen. Die gute Nachricht: Beispiele, wie es funktionieren könnte, gibt es mittlerweile zuhauf. So ist beispielsweise die Innenstadt von Rom seit 15 Jahren beinahe komplett autofrei. Die Zufahrt ist nur Bewohnern erlaubt. Paris soll sich langfristig zu einer 15-Minuten-Stadt entwickeln. In den einzelnen Stadtvierteln sollen sich Wohnraum, Einkaufsmöglichkeiten, Coworking-Spaces für dezentrales Arbeiten, Gesundheitseinrichtungen sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen ergänzen, sodass fast alle Wege ohne Auto binnen 15 Minuten zu bewältigen sind. In Barcelona schaffen sogenannte Superblocks Raum für Begegnungszonen innerhalb von maximal drei herkömmlichen Häuserblocks. Das steigert die Verkehrssicherheit und die Lebensqualität.

In London ging die Zahl der Diesel-Pkw seit Ankündigung der Erweiterung der Umweltzone im Jahr 2017 sechs Mal schneller zurück als im Rest Großbritanniens. In Amsterdam werden bis zum Jahr 2025 11.000 Pkw-Abstellplätze für breitere Gehwege, Radwege oder mehr Grünflächen umgewidmet. Sogar ohne gravierende Änderungen am Stadtbild lassen sich massive Verbesserungen erreichen: Seitdem in Brüssel Tempo 30 eingeführt wurde, hat sich die Zahl der Verkehrstoten in Belgiens Hauptstadt halbiert, die Zahl der Schwerverletzten ist um ein Fünftel gesunken.