Wer weiß schon, dass der Spatz zu 100 Prozent an den Menschen gebunden ist, also nicht mehr ohne diesen und den menschlichen Lebensraum bestehen kann? Ein Kulturfolger wie auch Mauersegler und Mehlschwalbe, die nach dem Heimzug aus Afrika jedes Jahr wieder exakt denselben Brutplatz anfliegen.

Und hier beginnt das Problem, wenn genau zu dieser Zeit ein Gebäude saniert wird, ein Gerüst mit Staubschutz den Bezug des Nestes verhindert oder, noch schlimmer, die Fütterung der Jungen unterbricht. Dann fällt die Brut für dieses Jahr aus, oft geht mit der Sanierung der Brutplatz für immer verloren. Die Populationen gehen deshalb zurück, das Brutvogel-Monitoring von BirdLife Österreich zeigt eine Abnahme von mehr als 70 Prozent in den vergangenen 24 Jahren.

Sensibilisierung in der Bauwirtschaft für die Nistplatzsituation

Die Ornithologische Arbeitsgemeinschaft am Haus der Natur versucht nun, mehr Sensibilität für dieses Thema bei Bauträgern, Wohnbaugenossenschaften und Architektinnen zu erreichen. In Wien gibt es bereits einen eigenen Beauftragten der Wiener Umweltschutzabteilung, der sich dieses Themas annimmt. Ferdinand Schmeller hat unter Mithilfe engagierter Bürgerinnen Quartiere des geschützten Mauerseglers und der Mehlschwalbe sowie der 22 in Wien lebenden und ebenfalls unter Schutz stehenden Fledermausarten erhoben.

Trick beim Mauersegerler: Nistplätze am Gerüst nachgebaut

Geschätzt 5000 bis 10.000 Brutplätze gibt es allein beim Mauersegler in Wien, dem "Akrobaten der Lüfte", der sich neun Monate ausschließlich in der Luft befindet.

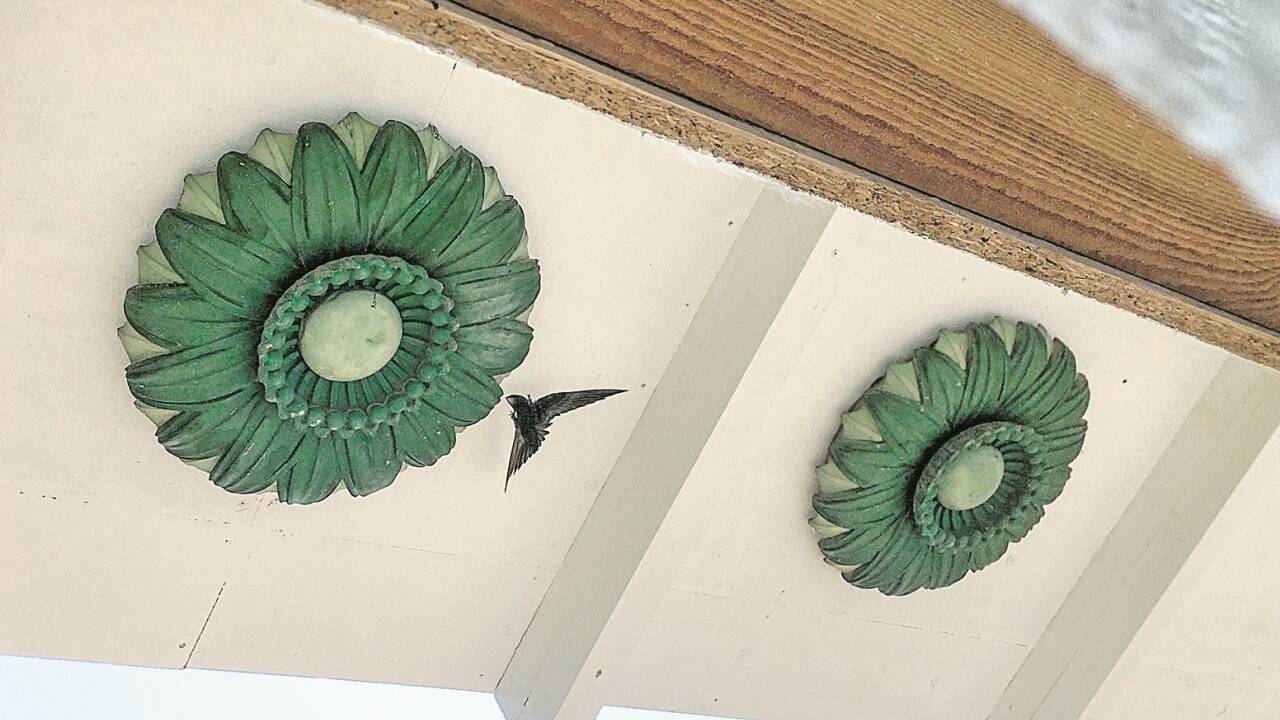

Er frisst, paart sich und schläft in der Luft und kommt ausschließlich zum Brüten auf festen Grund. Gerne nistet er in Hohlräumen unter dem Dach, in Dehnungsfugen oder in Löchern im Fassadenstuck. So geschehen in den Blechblumen am Otto-Wagner-Schleusengebäude in Wien. Als dieses saniert wurde, veranlasste Ferdinand Schmeller, die Traufenuntersicht nachzubauen und außen am Gerüst mit den Zierblechblumen anzubringen. Der Trick funktionierte und die Mauersegler nahmen die Nistplätze an.

Beim Abriss eines gesamten Gebäudes ist es schon schwieriger, die Tiere zum neuen Nistplatzangebot am Nachbargebäude zu locken. Hier muss mit Klangattrappen gearbeitet werden. Die MA 22 berät aber auch bei Dachausbauten, wo Nistkästen gleich fachgerecht miteingebaut werden können. Wirklich kompliziert wird es bei der Sanierung großer Wohnanlagen, wo verschiedene Vogel- und Fledermausarten ihre Brut- und Ruhestätten verstreut in unterschiedlichen Gebäudeteilen haben wie zum Beispiel in Löchern in alten Fassadendämmungen oder unter Verkleidungen.

Ökologische Bauaufsicht klärt Art und Maßnahmen für den Artenschutz

Wichtig ist hier, eine ökologische Bauaufsicht vor Baustellenbeginn zu beauftragen, denn vor der Klärung der meist individuellen Maßnahme muss festgestellt werden, wo welche Art lebt. Es kann schon vorkommen, dass hinter einer Eternitfassade 250 Fledermäuse wohnen, denn die kleinste Art - die Zwergfledermaus - passt in eine Zündholzschachtel. Bei Fledermäusen kommt hinzu, dass es sogenannte Wochenstuben gibt, wo die Weibchen ihre Jungen in Kolonien aufziehen. Bekannt sind hier verschiedene Dachböden von Kirchen. Im Winter für den Winterschlaf werden jedoch andere Quartiere genutzt, auch hier sind die Tiere sehr wählerisch und standorttreu, was in einer sich rasant verändernden Bauwelt problematisch ist. Durch thermische Sanierungen und Dachbodenausbauten sind Vögel sowie Fledermäuse unter Druck.

Nach dem Vorbild Wiens haben Ornithologinnen auch in Salzburg mit einer Kartierung der Mauerseglerbrutplätze begonnen. Auf www.ornitho.at kann man einsehen, wo welche brütenden Vögel österreichweit erfasst sind. Vorerst muss man sich für die Benützung an BirdLife Österreich oder die Ornithologische Arbeitsgemeinschaft am Haus der Natur wenden, da die Daten noch nicht so aufbereitet sind, dass sie für Laien sofort verständlich sind.

Tod an Glasscheibe: Unmarkiertes Glas ist eines der größten Vogelschutzprobleme

Glück und Glas, wie leicht bricht das - und wie leicht zerbricht sich ein Vogel das Genick an Glaswänden. Eine Hochrechnung der staatlichen Vogelschutzwarten in Deutschland hat ergeben, dass jährlich circa 100 bis 115 Millionen Vögel an Glas in Deutschland verunglücken. Obwohl sich Vögel in erster Linie optisch orientieren, sind sie nicht in der Lage, unmarkiertes Glas zu erkennen, womit der Tod an Scheiben heute eines der größten Vogelschutzprobleme im Siedlungsraum ist.

Glas mit seiner glatten Oberfläche spiegelt, wann immer der Hintergrund schwächer beleuchtet ist als der Vordergrund, daher kann ein Vogel die Scheibe nicht als Hindernis wahrnehmen. Schon kleine Glasflächen an Gebäuden führen daher zu einem erhöhten Tötungsrisiko, besonders groß ist dieses aber an transparenten Gebäudeelementen wie Lärm- oder Windschutzwänden, Glasbrüstungen, Verbindungsgängen und verglasten Brücken sowie Eckverglasungen.

Aber wie sehen Vögel nun? Gilt das Adlerauge für alle Vögel? Nein, nur einige wenige Greifvögel sehen besser als der Mensch. Die meisten Vögel haben zwar aufgrund der seitlich angeordneten Augen ein großes Blickfeld, sehen aber nach vorne wesentlich schlechter als der Mensch. Mit einem eigens entwickelten Testverfahren wurde in der Biologischen Station Hohenau-Ringelsdorf in Niederösterreich untersucht, welche Markierungen Vögel sehen können und welche nicht. Die Ergebnisse sind komplex und es gibt kein Standardrezept. Ein paar Vogelsilhouetten aufzukleben ist aber zu wenig, vielmehr sind Punkt- und Streifenmuster in bestimmten Größen über der gesamten Glasfläche nötig, ein Nachrüsten mittels Folienbeklebung ist möglich. Auch eine kreative Bemalung ganzer Glasflächen wurde in der Schweiz im Schulbereich erfolgreich getestet. Am besten hilft es aber, gleich bei der Planung den Vogelschutz mitzudenken und mit Siebdruck gestaltete Gläser, transluzentes Glas oder alternative Materialien wie entsprechende Polycarbonatprodukte, die keine realistischen Spiegelungen an der Oberfläche haben, zu verwenden, vor allem bei Gebäudeteilen, die der Lichtversorgung, aber nicht dem Ausblick dienen.

Wer mehr zu diesem Thema wissen möchte, dem sei die mit vielen guten Beispielen und Materialvorschlägen ausgeführte, 65 Seiten starke Broschüre "Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht" der Schweizerischen Vogelwarte Sempach ans Herz gelegt. Sie steht kostenfrei zum Download zur Verfügung.