Genau genommen haben die Einzelteile des Hauses den Atlantik drei Mal überquert. Zuallererst als Rohmaterial, das besonders witterungsfeste und alterungsbeständige Holz der kanadischen Pechkiefer (pitch pine), das vornehmlich im Schiffsbau Verwendung fand, als es von Nordamerika nach Berlin gebracht wurde. Dort wurde nach Entwürfen des Architekten Johannes Lange das Haus in Formen des Historismus 1890 errichtet.

Für die Weltausstellung in Chicago 1893 wurde die Villa in ihre Einzelteile zerlegt, verschifft, an Ort und Stelle wieder aufgebaut und ausgestellt. Zu den Besuchern der Weltausstellung gehörte der höchst produktive und erfolgreiche Berliner Dramatiker Oskar Blumenthal. Offenbar verliebte er sich stante pede in das hölzerne Haus und kaufte es. Der Theaterdichter hatte bereits seit seiner Kindheit einen engen Bezug zu Bad Ischl, weil er seine Mutter regelmäßig zur Kur begleitete. Ab 1890 - er war mittlerweile zum prominenten Bühnenautor und Theaterdirektor avanciert - verbrachte er jeweils seine Sommer in der Kaiserstadt. Also ließ er die Villa in Chicago wiederum in ihre Einzelteile zerlegen, durchnummerieren und per Schiff nach Europa bringen. Im Hafen von Rotterdam wurde das Haus auf die Bahn umgeladen und traf am 19. März 1895 am Ischler Bahnhof ein - was damals einigermaßen für Aufsehen sorgte.

Ganz ohne Schrauben und Nägel

Laut den Einreichplänen hat Blumenthal das Haus seiner Frau Marie gewidmet und unter dem Namen Marienhof wieder aufbauen lassen. Innerhalb von nur drei Monaten hatten die mitgereisten Spezialisten in einer logistischen und technischen Meisterleistung die Villa in Engleithen im Bad Ischler Ortsteil Lauffen aufgestellt. "Das gesamte Haus ist ohne Schrauben und Nägel nach einem Steckplan aufgebaut. Das ist besonders gut auf der Frühstücksveranda sichtbar", erklärt Alexander de Goederen, der derzeitige Besitzer.

Der gebürtige Bad Ischler hat es 2018 vom Vorbesitzer Peter Janisch gekauft, der es Anfang der 1980er-Jahre - nach einigen Jahren des völligen Niedergangs - renoviert und generalsaniert hatte. Janisch hatte selbst 37 Jahre lang die Villa bewohnt, sich aber aufgrund gesundheitlicher Probleme entschlossen, in wärmere Gefilde zu übersiedeln. Die kalten Ischler Wintermonate hatten ihm immer mehr zu schaffen gemacht. "Ich kannte das Haus aus meiner Kindheit und wusste auch vom bevorstehenden Verkauf. Meine Erwartung war jedoch, es würde bestimmt in die Hände eines superreichen russischen Unternehmers wandern und dass man da nie wieder hereinkönnte. Umso mehr freut es mich, dass sich der Vorbesitzer und ich im Gespräch sehr gut verstanden, uns bald über den Preis einig wurden und ich es erwerben konnte. Nicht ich habe das Haus ausgewählt, sondern der Vorbesitzer sich sozusagen mich", berichtet er lächelnd.

Blick auf das originale "Weiße Rössl"

Dass Oskar Blumenthal ein Theatermann war, lässt sich an zahlreichen Details feststellen. Die Fensterstöcke sind an den Außenwänden durch immer wiederkehrende geschnitzte Masken und Köpfe verziert. Das Thema "Drachen" zieht sich durch das gesamte Haus. "Dieser ,Drachenstil' ist eine den nordischen Stabkirchen entlehnte Erfindung des Historismus, damals sehr beliebt. Er verleiht der - für diese Zeit - Modernität des Gebäudes ein altertümliches Deckmäntelchen", kommentiert Roman Höllbacher, künstlerischer Leiter der "Initiative Architektur" in Salzburg, der dem ersten Holzfertigteilhaus der Architekturgeschichte ein exzellentes Zeugnis ausstellt.

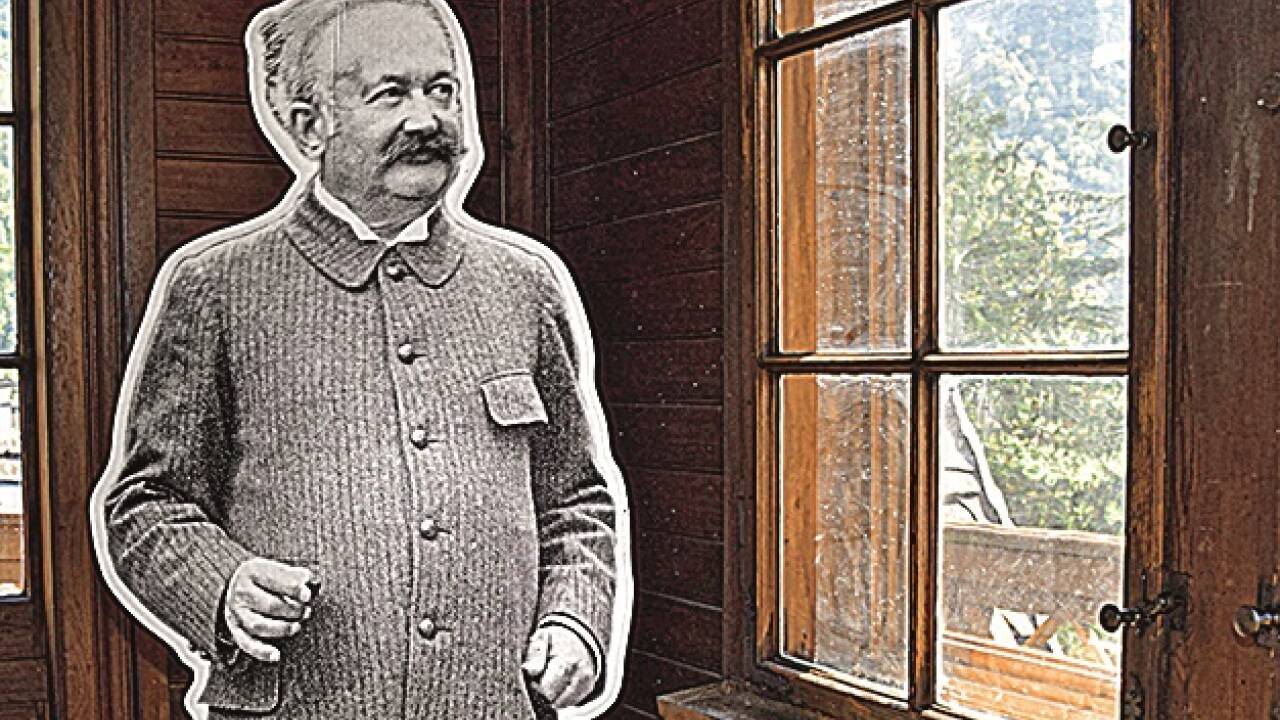

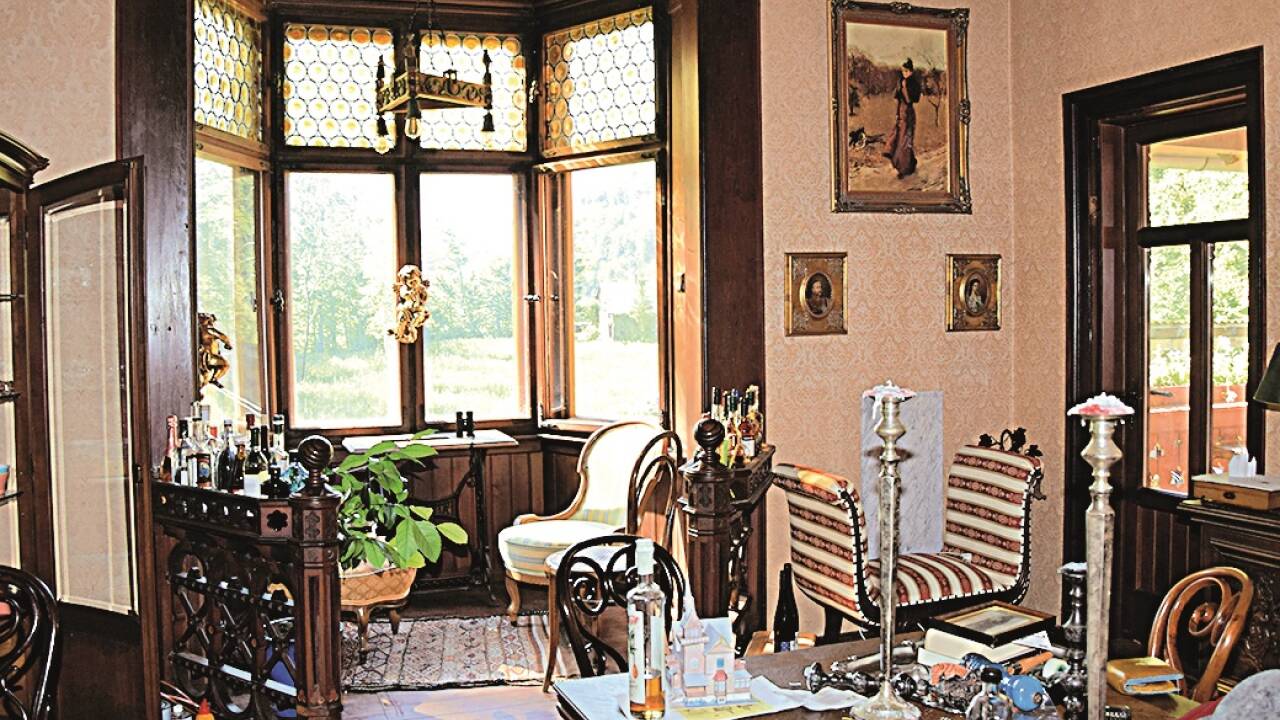

Oskar Blumenthal hat nach seinem Studium der Germanistik und Philologie ab 1875 als Feuilletonchef und Kulturkritiker beim "Berliner Tageblatt" gearbeitet. Wegen seiner schonungslosen Rezensionen wurde er "blutiger Oskar" genannt. Während dieser Zeit begann er selbst Bühnenstücke zu schreiben, die mit großem Erfolg aufgeführt wurden. Er ließ auf eigene Kosten das Lessingtheater in Berlin erbauen und wurde zum bekannten Theaterdirektor. Ab 1890 verbrachte er mit seiner Ehefrau die Sommerfrische stets in Bad Ischl und zog 1895 in die Villa ein. In ihr schrieb er 1896 mit dem Koautor Gustav Kadelburg das Lustspiel "Im weißen Rössl". Vom Erker seines Arbeitszimmers aus blickte er angeblich stets hinüber nach Lauffen und auf das damals dort befindliche Wirtshaus "Weißes Rössl". "Offenbar hat er das Geschehen rund um die junge Rösslwirtin, die von etlichen Männern umschwärmt wurde, zum Anlass für das Stück genommen, das in Berlin glanzvolle Premiere feierte. Ralph Benatzky hat es 1930 vertont und kurzerhand nach St. Wolfgang verlegt", berichtet Alexander de Goederen. Immer wieder klopfen Regisseure aus aller Herren Länder bei ihm an und wollen Näheres über die Entstehung des Stücks wissen.

Ein Haus voller Geschichte

Nach der schweren Erkrankung seiner Frau entschloss sich Oskar Blumenthal 1915, die Villa zu verkaufen und sich nach Berlin zurückzuziehen. Marie Blumenthal stirbt im März 1917, vier Wochen später Oskar.

Die Besitzer der Villa wechselten mehrmals, bis sie in den 1930er- Jahren eine ungarische Familie namens Aschkenasi erwarb. Die Familie lebte hier, bis sie sich 1937 gezwungen sah, nach Los Angeles auszuwandern. Dort benannte sich der Sohn in Leon Askin um, wurde erfolgreicher Schauspieler und kehrte nach dem Krieg nach Österreich zurück. Während der NS-Zeit wurden Arisierungsverfahren eingeleitet durch Wilhelm Haenel, der sich rund um Bad Ischl einen Ruf als rücksichtloser Enteigner erwarb. Die Dichte an besonders schönen Villen war in der Gegend hoch. Betuchte jüdische Familien, vor allem aus Wien, ließen sich gern hier nieder, wurden aber nach dem "Anschluss" an Deutschland systematisch enteignet beziehungsweise vertrieben. De Goederen selbst waren die Geschichten zum Teil bewusst, aber die Einheimischen redeten wenig darüber. "Das hier ist ein Haus voller Geschichte, zahlreiche Berühmtheiten gingen aus und ein und so manches schwere Schicksal erlebten die Wände ebenfalls", ist sich der Besitzer des bedeutenden Erbes bewusst.

Rund 30 Jahre hat Alexander de Goederen in Wien gelebt und wurde dort vor allem mit seinem "plag dich nicht"-Musik- und -Buchverlag erfolgreich. Hauptsächlich moderne und elektronische Musik, Jazz und Filmmusik führt er im Programm. Im Buchverlag hat er kürzlich ein Buch über Theresia "Resi" Pesendorfer herausgebracht. "Resi Pesendorfer war eine völlig in Vergessenheit geratene Bad Ischler Widerstandskämpferin gegen das NS-Regime. Sie ist 1989 in Ebensee verstorben."

Jetzt wohnt er wieder in Bad Ischl und ist einigermaßen mit Renovierungsarbeiten am und im Haus beschäftigt. Insbesondere geht es im Moment darum, die Substanz zu sichern. Im Turm wurden bereits die Fenster renoviert, aktuell erneuert er gerade alle Wasserleitungen. "Sämtliche Arbeiten sind immer mit dem Denkmalschutz akkordiert, der mir auch vorschreibt, was in welcher Form und mit welchen Fachleuten zu machen ist. Wobei ich selbst die Dinge sehr oft viel strenger auslege als die Behörde, weil es mir ein Herzensanliegen ist. Ich will gut darauf achten, nichts unnötigerweise an der Substanz zu zerstören", betont der Musikverleger mit Verweis auf seinen Respekt vor dem gut 130 Jahre alten Gebäude, das immer noch bestens funktioniere. "Zum Teil viel besser als in den Bauten, die in den 1960er- beziehungsweise 1970er-Jahren errichtet wurden."

Auf dem gemauerten Fundament wurde die Holzkonstruktion in einem Stecksystem aufgebaut, das komplett ohne Metall auskommt. Alle Böden, Treppen und Wände sind noch im Original erhalten, die Räume sind teilweise mit Seidentapeten ausgestattet.

Gerade in Sachen Holzbau ist die Gegend ja bestens aufgestellt. "Hier gibt es enorm viel und qualitätsvolles Fachwissen, weil traditionellerweise sehr viel mit Holz gebaut wird." De Goederen macht sich im Moment Gedanken darüber, wie er die zukünftige Heizform gestalten kann, um auf einen klimaneutralen Weg zu kommen. Im gemauerten Untergeschoß sorgt ein riesiger Eisenofen - "der sieht aus wie der Kessel einer Dampflok" - für Heißluft, die sich über ein ausgeklügeltes System im gesamten Haus verteilt. "Das funktioniert hervorragend und effizient, nur im Wohnbereich heize ich im Winter zusätzlich einen Kachelofen ein."

Architektur, klug durchdacht

Das Haus wurde seinerzeit als Musterhaus geplant - was zahlreiche Freiräume für eine mögliche Personalisierung ließ - und weist darüber hinaus etliche klug durchdachte Besonderheiten auf. "Man merkt, dass es etwas ganz Besonderes werden sollte." Beispielsweise ist die südseitige Veranda so angelegt, dass ein darüber liegender Balkon im Hochsommer für ausreichend Schatten sorgt, um sie kühl zu halten. Im Frühjahr und Herbst kann jedoch die Sonne mit ihrem Tiefstand hinscheinen und für angenehme Temperaturen sorgen. "Der Architekt hat sich viele liebevolle Gedanken gemacht, für die sich heute kaum noch jemand die Zeit nimmt."

Für ein besonders behagliches Wohnklima sorgt natürlich das viele Holz. Die kanadische Pechkiefer erscheint in einem warmen Braunton, der sich im ganzen Haus wiederholt. Gleich nach dem Betreten des Vorraums fällt das luftige Gefühl auf, im Gegensatz zu anderen Holzbauten wirkt das Holz nirgends bedrückend oder schwer. Die Treppen führen ganz nach oben bis unter den Turm. Die zahlreichen Fenster sorgen für Lichteinfall aus den verschiedensten Winkeln und zeichnen ihre Muster auf die Holzwände. Stiegengeländer und geschnitzte Balustraden tragen ihr Übriges zur Leichtigkeit bei. "Das Holz der Pechkiefer wächst sehr langsam und wurde aufgrund seiner Beständigkeit hauptsächlich im Schiffsbau verwendet. Ich habe auch immer das Gefühl, in einem Schiff zu wohnen", merkt der Villenbesitzer an.

Ergriffene Tischlermeister

Besondere Begeisterung ruft die Innengestaltung bei den örtlichen Fachkräften hervor, die zuweilen ins Haus kommen. "Die Tischlermeister sind immer sehr ergriffen, wenn sie die handwerkliche Qualität sowie die selbsttragende Konstruktion des gesamten Gebäudes in Augenschein nehmen", freut er sich.

Zuletzt ist de Goederen darangegangen, den Dachboden auszubauen, wo der elegante Giebel so richtig zur Geltung kommen soll. "Ich plane, hier meine Wohnräume einzurichten." Als nächstes großes Projekt wird das nicht mehr ganz dichte Dach auf ihn zukommen. Teilweise ist es jetzt in Eternit gedeckt. "Ich bin im Gespräch mit dem Denkmalschutz, der ein großes Interesse daran hat, dass hier wieder ein Schindeldach wie im Original gedeckt wird."