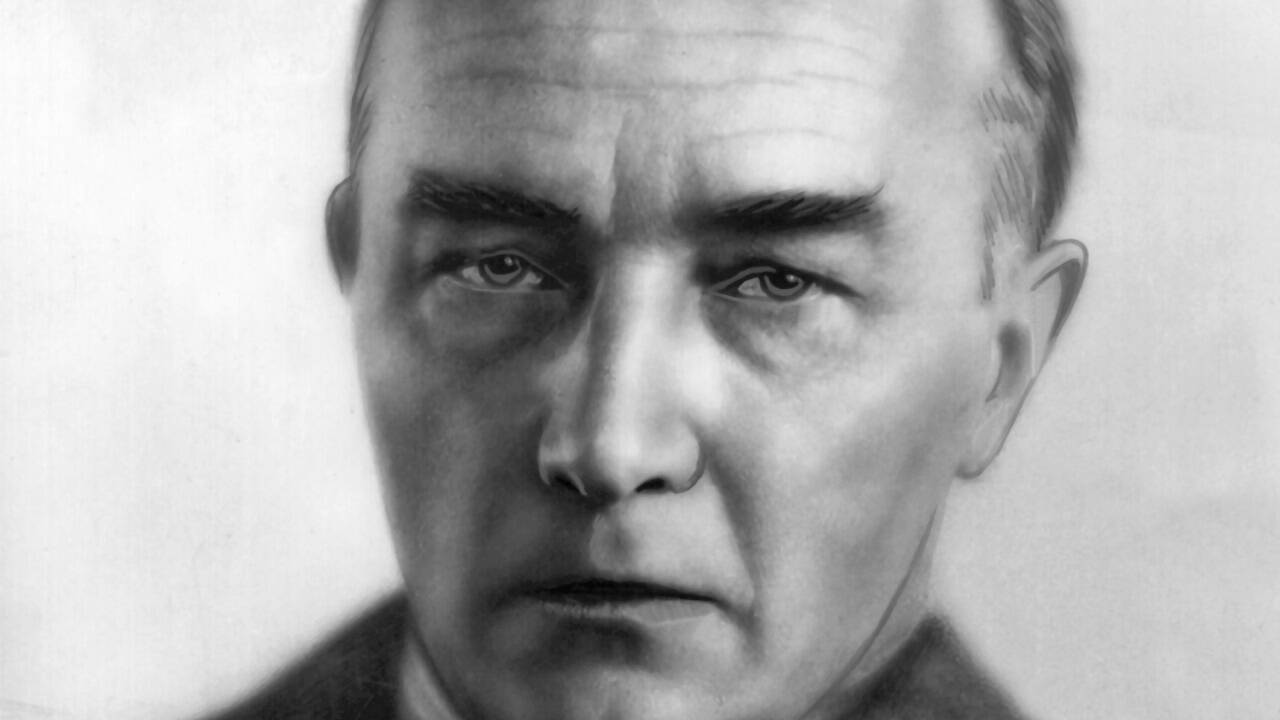

Robert Musil hat nur zwei Romane geschrieben, "Die Verwirrungen des Zöglings Törleß" und den "Mann ohne Eigenschaften". Zwischen beiden liegt fast ein Vierteljahrhundert. Seinen Lebensunterhalt bestritt Musil hauptsächlich mit Buchkritiken, Aufsätzen und Theaterarbeiten, die freilich im Literaturbetrieb nicht auffielen. Der Erste Weltkrieg bedeutete für Musil einen biografisch-weltanschaulichen Einschnitt. In der Folge konzentrierte sich Musil auf die Entwicklung seines Hauptwerks, das immer größere Dimensionen annahm. Regelmäßige Vorschüsse des Verlegers Ernst Rowohlt ermöglichten seinen Lebensunterhalt, woraufhin Musil seine journalistische Tätigkeit weitgehend aufgeben konnte. Mit gelegentlichen literarischen Lebenszeichen brachte er sich hin und wieder in Erinnerung.

Der erste Teilband des "Manns ohne Eigenschaften" erschien schließlich 1930 und wurde von der Kritik, aber auch von Thomas Mann, sehr gelobt. Kommerziell erreichte das Buch nicht den Absatz seines Erstlings, des "Törleß". Musil sammelte für die geplanten restlichen Teile des "Manns ohne Eigenschaften" Entwürfe, Konzepte, Varianten und Korrekturschriften, die in seinem Nachlass etwa 6.000 Seiten umfassten.

Ein "entwürdigend" erlebter sozialer Abstieg

Mit dem gutbürgerlichen Wohlstand seiner ersten vier Lebensjahrzehnte war es in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg vorbei. Das Vermögen seiner Eltern und seiner Frau Martha wurde durch Inflation aufgezehrt.

Mehrfache Wohnungswechsel in Wien zu dieser Zeit und zwischenzeitliche Aufenthalte in einer von Eugenie Schwarzwald für notleidende Künstler und Intellektuelle betriebenen Einrichtung markieren einen von Musil als entwürdigend erlebten sozialen Abstieg.

Der "Anschluss" verhinderte neue Veröffentlichung

Auf Druck des Verlegers erschien 1932 der ersten Teil des zweiten Bands. Ein für April 1938 geplanter weiterer Teil konnte nicht mehr erscheinen. Musil war noch mit der Korrektur der Druckfahnen beschäftigt, als das NS-Regime mit dem "Anschluss" Österreichs die bevorstehende Publikation verhinderte. In den letzten Lebensjahren arbeitete Musil stetig am "Mann ohne Eigenschaften" weiter, veröffentlichte aber nichts mehr.

An den Lektor des Bermann-Fischer Verlages Viktor Zuckerkandl schrieb Musil 1938 aus dem Schweizer Exil: "Ich kann auch jetzt nicht anders, als daran zu denken: "Gewiß, Deutschland ist in Qualm und vielleicht bald in Brand, die Welt dann mit ihm; aber was kann ich retten, und im Bewusstsein der anderen erhalten, wenn nicht das Werk, dessen Herr und Diener ich bin."

Während Musil unter zunehmender gesundheitlicher Beeinträchtigung an der Fortsetzung seines Romanwerks arbeitete, entschloss er sich zur Publikation einer Sammlung früherer kleiner Schriften und Feuilletonarbeiten, etwa "Das Fliegenpapier" und "Die Amsel". Diese Arbeiten erschienen 1935 gesammelt als "Nachlaß zu Lebzeiten".

In der Vorbemerkung schrieb Musil: "Aber kann man denn überhaupt noch von Lebzeiten sprechen? Hat sich der Dichter deutscher Nation nicht schon längst überlebt? Es sieht so aus, und genau genommen, hat es, so weit ich zurückzudenken vermag, immer so ausgesehen und ist bloß seit einiger Zeit in einen entscheidenden Abschnitt getreten. Schon lebt der Dichter nach eigenem Maß beinahe allerorten in einer tiefen Abgeschiedenheit vom Leben, und hat doch nicht mit den Toten die Kunst gemeinsam, dass sie kein Haus brauchen und kein Essen und Trinken."

Neuedition des "Manns ohne Eigenschaften"

Das Interesse an Musils Werk flammte in den 1950er Jahren wieder auf, als Martha Musil und der Herausgeber von Musils Werknachlass, Adolf Frisé, die Dokumente des Verstorbenen geordnet hatten. Adolf Frisé überwachte eine Neuedition des Romanfragments und trug so zu dessen Wiederentdeckung bei. Eine literarische Beilage der "Times" aus dem Jahr 1949 beschreibt Musil als "the most important novelist writing in German in this half-century" und zugleich "the least known writer of the age".

Heute gilt dieser Roman als eines der größten Werke der Moderne und ist als "literaturwissenschaftliches Prestigeobjekt" Gegenstand intensiver Erforschung. Volker Schlöndorff verfilmte 1965 den "Jungen Törless", der die deutsche Schuld in der Zeit des Nationalsozialismus thematisierte und ein erster großer Erfolg des Neuen Deutschen Films wurde.

Schreibenergie aus Zusammenbruchserfahrungen

Im engeren Rahmen der deutschsprachigen Literatur seiner Zeit stellt man Musil nicht selten in eine Reihe mit Franz Kafka, Thomas Mann, Elias Canetti und anderen, deren Schreibenergie sich ähnlich der Musilschen aus Zusammenbruchserfahrungen nährte, die so persönlich wie epochal waren. In der zeitgenössischen österreichischen Literatur nehmen etwa Gerhard Amanshauser, Thomas Bernhard und Julian Schutting ästhetisch-politisch Standpunkte Musils ein.

Karl Corino, Musils akribischer Biograph, urteilt: "Die zentrale Idee seines Werks, nämlich die von Genauigkeit und Seele, hat in unserer Zeit, da luftiges Fabulieren und die Logik der Forschung einander immer fremder gegenüberstehen, an Gültigkeit nichts verloren." Die wahre Kraft und Würde des Hauptwerks "Der Mann ohne Eigenschaften", so Ignazio Silone, sei in der Person des Verfassers Robert Musil zu finden, "der, mit seiner Utopie ringend, wie ein lebend Begrabener in diesem Werk ruht."

Exil in der Schweiz

Während Musil noch an den Druckfahnen zur unmittelbar bevorstehenden Veröffentlichung 20 weiterer Kapitel für den zweiten Teil des Bandes II zu "Der Mann ohne Eigenschaften" arbeitete, machte der Anschluss Österreichs im März 1938 die Lage für das Ehepaar Musil in Wien unhaltbar. Am 15. April 1942 starb Robert Musil an einem sogenannten ischämischen Schlaganfall ("Hirninfarkt") in seinem Schweizer Exil in Genf. 2017 jährt sich sein Geburtstag zum 137. Mal.