Laut der europäischen Zementvereinigung (Cembureau) wurden 2023 weltweit mehr als vier Milliarden Tonnen Zement hergestellt. Aus der Menge Zement können 30 Milliarden Tonnen Beton erzeugt werden, wie der Geschäftsführer der Vereinigung der österreichischen Zementindustrie (VÖZ), Sebastian Spaun, im Gespräch mit der APA erklärt: "Das bedeutet, dass wir einmal pro Woche Paris bauen oder einmal pro Monat New York." Das liegt vor allem daran, dass weltweit der Zuzug in die Städte anhält.

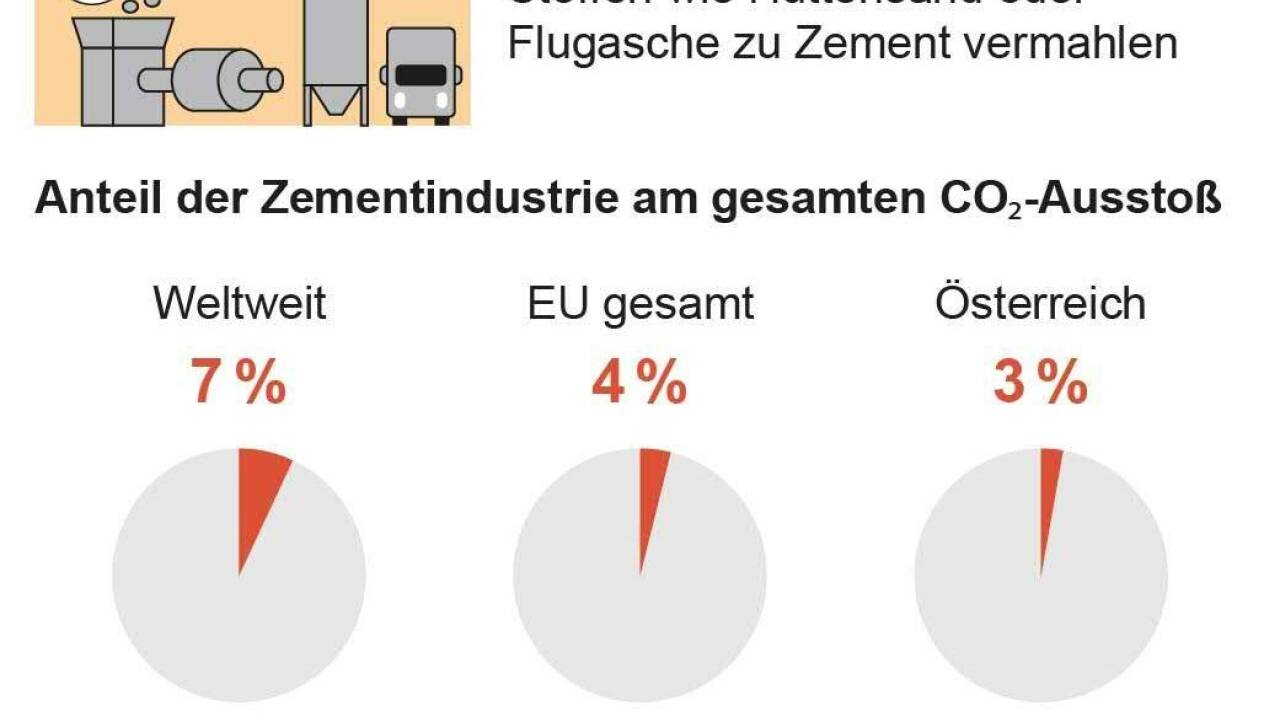

Global gesehen emittiert die Zementindustrie laut der internationalen Zementvereinigung (Global Cement and Concrete Association, GCCA) jährlich 2,5 Gigatonnen CO2 und ist damit für sieben Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Der CO2-Ausstoß pro Tonne produziertem Zement liegt laut Zahlen der GCCA aus 2023 im internationalen Durchschnitt bei 582 Kilogramm - hierzulande waren die Emissionen 2024 mit 486 Kilogramm CO2 im weltweiten Vergleich besonders niedrig. Dennoch sucht die heimische Zementindustrie nach weiteren Möglichkeiten und Innovationen, um CO2 einzusparen.

Herstellungsprozess

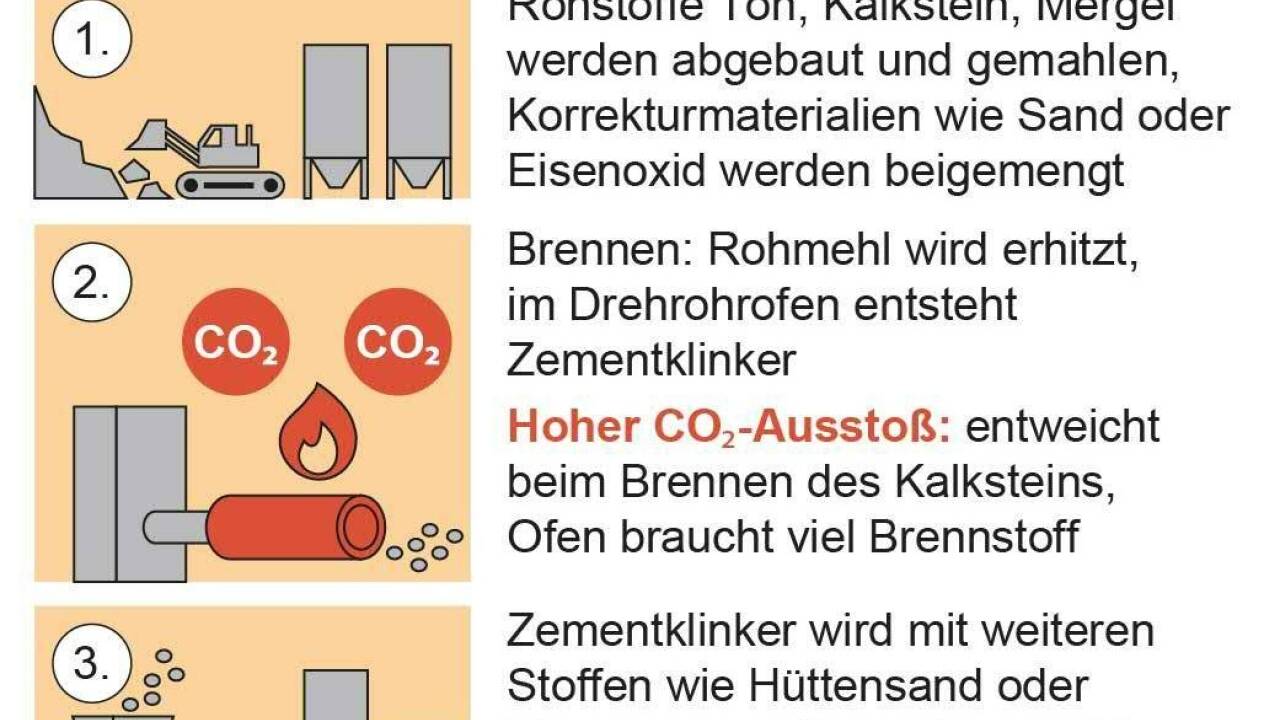

Der Herstellungsprozess besteht aus drei Abschnitten: Rohstoffgewinnung inklusive Herstellung des Rohmehls, Brennen des Rohmehls zum Klinker und Mahlung von Klinker plus Zumahlstoffen zum Endprodukt Zement. Zunächst werden Kalkstein und Ton abgebaut und gemahlen, wodurch das Rohmehl entsteht. Um die chemische Zusammensetzung zu optimieren, werden Korrekturmaterialien wie Sand, Eisenoxid oder Bauxit beigemengt.

Im Drehrohrofen wird das Rohmehl auf bis zu 1.450 Grad Celsius erhitzt. Ab etwa 850 Grad wird aus dem Kalkstein Kohlendioxid freigesetzt (Entsäuerung). Im Hochtemperaturbereich von 1.250 bis 1.450 Grad verschmilzt das Rohmehl teilweise - dabei entstehen die kugeligen Klinkerstückchen, die beim anschließenden raschen Abkühlen ihre typische feste Struktur erhalten.

Der so gewonnene Zementklinker wird danach gemeinsam mit Gips (zur Steuerung der Erstarrung) und gegebenenfalls weiteren Zumahlstoffen fein gemahlen. Das fertige Produkt, der Zement, wird anschließend in Silos gelagert.

Emissionsintensiver Baustoff

In der Produktion sind es besonders das Entsäuern und die dafür notwendigen hohen Temperaturen, die Zement so emissionsintensiv machen. Zwar setzt die heimische Zementindustrie zu 85 Prozent auf alternative Brennstoffe wie nicht-recyclebaren Kunststoff oder Altreifen, trotzdem entstehen bei der Verbrennung Treibhausgasemissionen.

Weiters werden beim Brennen des Kalksteins (Entsäuerung) große Mengen CO2 freigesetzt - laut der Umweltorganisation WWF mehr als die Hälfte der bei der Zementproduktion verursachten CO2-Emissionen. Dieses CO2 kann technisch abgeschieden werden, die erste großtechnische Anlage für die CO2-Abscheidung in Europa ist im Mai 2025 in Brevik in Norwegen in Betrieb gegangen. Das abgeschiedene CO2 wird mit Schiffen zu Lagerstätten in die Nordsee verbracht und dort gespeichert. Auch der Rohstoffabbau stellt einen Eingriff in die Natur dar. Darüber hinaus ist für den Mahlvorgang und den Rohstofftransport auf Förderbändern Strom notwendig.

Emissionszertifikate laufen 2034 aus

Einer der Gründe, warum die europäische Zementindustrie CO2 einsparen muss, sind die auslaufenden Emissionslizenzen. Im Rahmen des Emissionshandelssystems (EU-ETS) verpflichtet die EU energieintensive Industrien, darunter die Zementindustrie, Emissionszertifikate für ausgestoßene Treibhausgase zu kaufen. Einen Teil der Zertifikate bekommen Unternehmen kostenlos. Wird mehr CO2 ausgestoßen, müssen Zertifikate zugekauft werden.

Die kostenfreien Emissionszertifikate werden kontinuierlich reduziert und bis 2034 zur Gänze abgeschafft. "Ab 2026 müssen wir jedes Jahr zehn Prozent unserer Emissionen kaufen", so Spaun. Insgesamt entstünden für die Zementindustrie dadurch zusätzliche Kosten in Höhe von 200 bis 250 Millionen Euro bei einem Umsatz von 500 Millionen Euro. Das Interesse der europäischen Zementindustrie, die CO2-Emissionen zu reduzieren, ist dementsprechend groß.

Zementproduktion soll umweltschonender werden

Mit Blick auf die drohenden Kosten kann es sich für die Zementindustrie also lohnen, in klimaschonendere Methoden zu investieren. Dabei ist die Entsäuerung des Kalksteins besonders emissionsintensiv. Durch das Beimischen alternativer Zumahlstoffe kann die benötigte Kalksteinmenge reduziert werden, wodurch weniger vom CO2-intensiven Klinker aus Kalkstein benötigt wird. Auf Kalkstein kann jedoch laut Spaun aus heutiger Sicht noch nicht vollständig verzichtet werden.

Ein Hoffnungsträger für die Zementindustrie ist die CO2-Abscheidung und -Speicherung (CCS) und -Nutzung (CCU). Nicht vermeidbare CO2-Emissionen sollen dabei gebunden und geologisch gespeichert oder zu anderen Produkten weiterverarbeitet werden. Allerdings gibt es Bedenken: Tritt CO2 unplanmäßig aus, können Grundwasser, Böden und Oberflächengewässer geschädigt werden, warnen NGOs. Außerdem sind die Technologien derzeit noch mit hohen Kosten verbunden und nicht großflächig einsetzbar.

Spaun verweist darauf, dass in Österreich noch immer die legistischen (Stichwort CCS-Verbot) und infrastrukturellen Voraussetzungen wie CO2-Sammelpipelines oder leistungsstarke Stromnetze fehlen würden.