Diskutiert wird bei der aufgrund der sensiblen Themen unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindenden Konferenz unter anderem über die Probleme durch verschlüsselte Netzwerke, den Einsatz großer Sprachmodelle (LLM) sowie Quantentechnologien. "Ein großes Problem ist die Erstellung von Inhalten durch generative KI-Modelle. Spam-E-Mails muss man beispielsweise nicht mehr manuell generieren und in mehrere Sprachen übersetzen, das geht mit Künstlicher Intelligenz vollkommen automatisiert", so Haslhofer im Gespräch mit der APA.

KI-Modelle können Schwachstellen ausnutzen

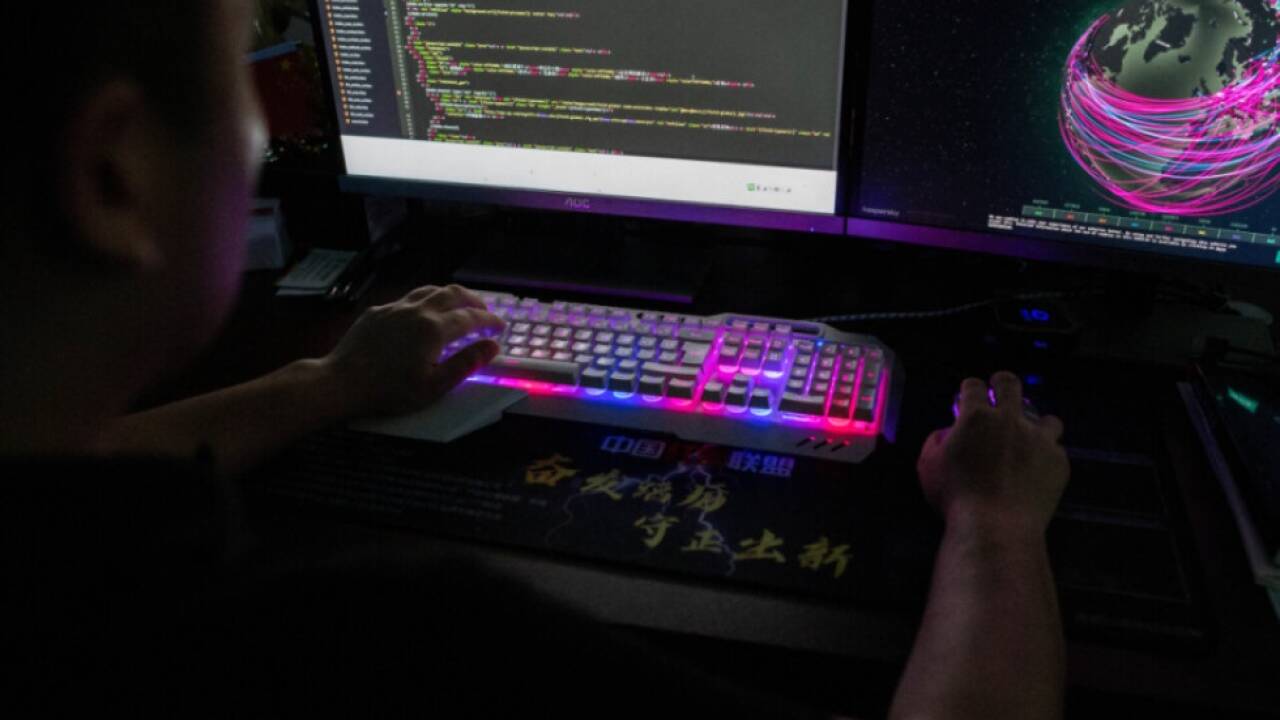

Diese Modelle könnten mittlerweile auch verwendet werden, um Schwachstellen in Systemen zu analysieren, zu verstehen und dann auszunutzen, verweist der Experte auf ein "unheimlich mächtiges Werkzeug". Das Darkweb werde eingesetzt, um illegale Güter, Dienstleistungen und Inhalte zu vertreiben. Kryptowährungen dienen wiederum als globales Zahlungsmittel im Cybercrime-Bereich.

Aufbauend darauf habe sich ein sogenanntes "dezentrales Finanzsystem" entwickelt. Damit können beispielsweise die Kreditvergabe oder der Wechsel von einer Währung in eine andere komplett über dezentrale Computerprogramme abgewickelt werden, ohne Institutionen einzubeziehen oder einen Personenbezug zu hinterlassen. "Für Geldwäsche eignet sich das wunderbar", sagte Haslhofer. Diese Systeme zu verstehen und Algorithmen zu entwickeln, die die Geldströme erfassen und analysieren können, sei eine große Herausforderung in der Strafverfolgung.

Krypto-Zahlungsströme nachvollziehbar machen

Bereits seit längerem im Einsatz sowohl bei deutschen als auch österreichischen Behörden seien digitale forensische Werkzeuge des CSH, die Zahlungsströme in Kryptowährungen nachverfolgen und Transaktionsnetzwerke sichtbar machen. Hintergrund der anstehenden Veranstaltung, an der rund 100 internationale Fachleute aus Strafverfolgung, Industrie, internationalen Organisationen und Wissenschaft teilnehmen, sei auch, gemeinsam über neue forensische Methoden und Werkzeuge nachzudenken.

An Bedeutung gewinne der Umgang der Ermittlungsbehörden mit den riesigen Datenmengen, mit denen sie immer stärker konfrontiert sind. "Man muss nur daran denken, wie viele Datenträger und Endgeräte bei einer einzelnen Hausdurchsuchung sichergestellt werden. Da ist man schon sehr lange beschäftigt. Hier braucht es Technologien, die Muster erkennen und Zusammenhänge herstellen können, weil die Behörden mit Daten regelrecht überflutet werden", erklärte der Experte.

Organisiert wird die Konferenz von der internationalen Polizeiorganisation Interpol, dem Bayerischen Staatsministerium der Justiz und dem CSH. Interpol wurde übrigens 1923 in Wien gegründet.