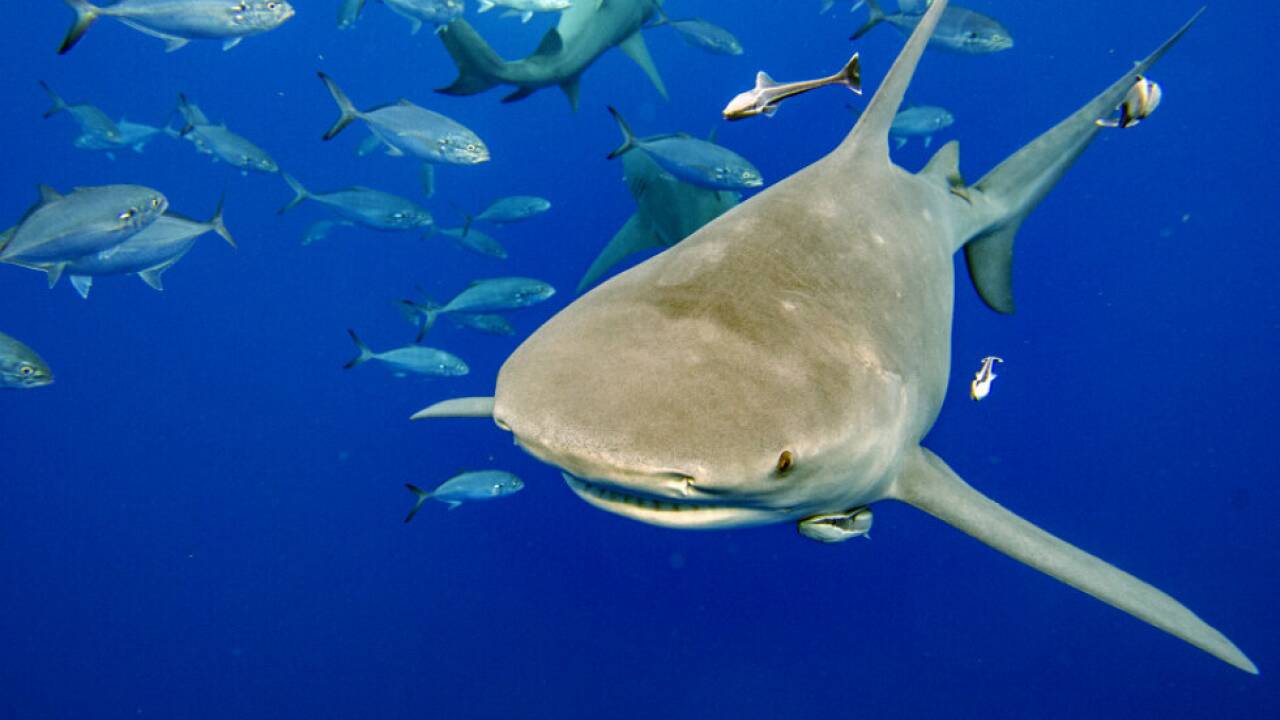

Ihre Erkenntnisse präsentiert die Gruppe um Manuel Staggl vom Institut für Paläontologie der Universität Wien im Fachjournal "Scientific Reports". Die Gruppe der Haie und Rochen ist seit Hunderten Millionen Jahren in den Weltmeeren vertreten und hat "in dieser Zeit mehrere Massenaussterbeereignisse überlebt, doch heute ist über ein Drittel der Neoselachier (Gruppe der modernen Haie und Rochen) vom Aussterben bedroht", so der Studien-Erstautor: "Um wirksame Schutzmaßnahmen zu entwickeln, müssen wir verstehen, welche Umweltfaktoren ihre Vielfalt in der Vergangenheit beeinflusst haben."

Umfassende Studie über viele Jahrmillionen hinweg

Das analysierte das Team, dem auch der Leiter der "Evolutionary Morphology Research Group" der Uni Wien, Jürgen Kriwet, angehörte, anhand von umfassenden Daten von über 50.000 Fossilien aus unterschiedlichen Epochen und verglich diese mit dem Wissen über damals jeweils herrschende Temperaturen, über die rekonstruierten CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre sowie dem wahrscheinlichen Lebensraum-Angebot zu der jeweiligen Zeit. In dieser umfassenden Zusammenschau ergaben sich für die Wissenschafterinnen und Wissenschafter teils überraschende Einsichten.

So trotzten Haie und Rochen den Verheerungen im Zuge des Asteroideneinschlags, der vor rund 66 Mio. Jahren nicht nur die Dinosaurier dahingerafft hat, offenbar recht gut. In der Folge steuerten die Knorpelfische im späten Eozän - also vor rund 45 Millionen Jahren - auf ein Allzeit-Hoch zu. Hinweise auf so viele Arten wie damals gab es davor und danach nicht.

Knorpelfische heute stark gefährdet

Zu jener Zeit dürften ihnen ein insgesamt wärmeres Klima und für viele Spezies günstige Lebensbedingungen mit ausgedehnten flachen, küstennahen und artenreichen Meeresbereichen besonders entgegengekommen sein, heißt es in einer Aussendung der Uni Wien: "Je mehr unterschiedliche flache Meeresgebiete verfügbar waren, desto mehr Arten entwickelten sich. Das ist allerdings gleichzeitig besonders besorgniserregend, da genau diese Lebensräume heute durch Küstenverbauung, Klimaerwärmung, Verschmutzung und nicht nachhaltige Fischerei bedroht sind", schlägt Kriwet die Brücke in die Gegenwart, wo den Tieren nicht nur durch popkulturelle Dämonisierung und oft große mediale Berichterstattung über eigentlich sehr seltene Hai-Angriffe auf Menschen viel Gegenwind entgegenschlägt.

Selbst wenn historisch gesehen Haie und Rochen von tendenziell höheren Kohlendioxid-Konzentrationen profitierten, weil mehr CO2 zu mehr Wachstum von Algen und Seegraswiesen führt, was in der Folge Nahrungsketten stärkt, wurde es in Zeiten sehr hoher CO2-Werte auch für die untersuchten Tiere schwieriger. "Kurz zusammengefasst: Moderate CO2-Werte waren in der Vergangenheit positiv für die Biodiversität von Haien und Rochen, zu hohe Werte jedoch schädlich. Dies unterstreicht die Gefahr der aktuellen Ozeanversauerung durch den menschengemachten Klimawandel", wird Staggl zitiert.

Die heutige Kombination aus starker Überfischung der Bestände, der zunehmenden Verbauung von für die Tiere wichtigen Küstengebieten und der rapide fortschreitenden Erhitzung setze den Fischen stärker zu als je zuvor. Vor allem die extreme Geschwindigkeit der Veränderungen gebe den so lange auf der Erde weilenden Tieren kaum Möglichkeiten, sich anzupassen, so die Forscher. Die Studie zeige, "dass Meeresschutz nicht nur Fischfangquoten bedeutet - wir müssen die gesamten Lebensräume und das Klimasystem im Blick haben", so Staggl.

(S E R V I C E - https://doi.org/10.1038/s41598-025-25653-6)

(Quelle: APA)