Der Probealarm dient einerseits zur Überprüfung der technischen Einrichtungen des Warn- und Alarmsystems, andererseits soll die Bevölkerung mit diesen Signalen und ihrer Bedeutung vertraut gemacht werden.

Die Sirenen dürften in Salzburg gut gewartet worden sein. Laut Angaben des Landesfeuerwehrverbands Salzburg traten beim Sirenensignal nämlich nur zwei Ausfälle auf - dies entspricht einer Erfolgsquote von 99,61 Prozent. Im Land Salzburg gibt es insgesamt 521 Sirenen.

Auch österreichweit funktionierten 99,56 Prozent aller Sirenen beim Probealarm. In absoluten Zahlen blieben 37 von insgesamt 8364 Sirenen still, meldete die Sprecherin des Innenministeriums.

Die Auslösung der Signale kann je nach Gefahrensituation zentral von der Bundeswarnzentrale im Lagezentrum des Bundesministeriums für Inneres, von den Landeswarnzentralen der einzelnen Bundesländer oder den Bezirkswarnzentralen erfolgen.

Vor welchen Gefahren der AT-Alert warnt

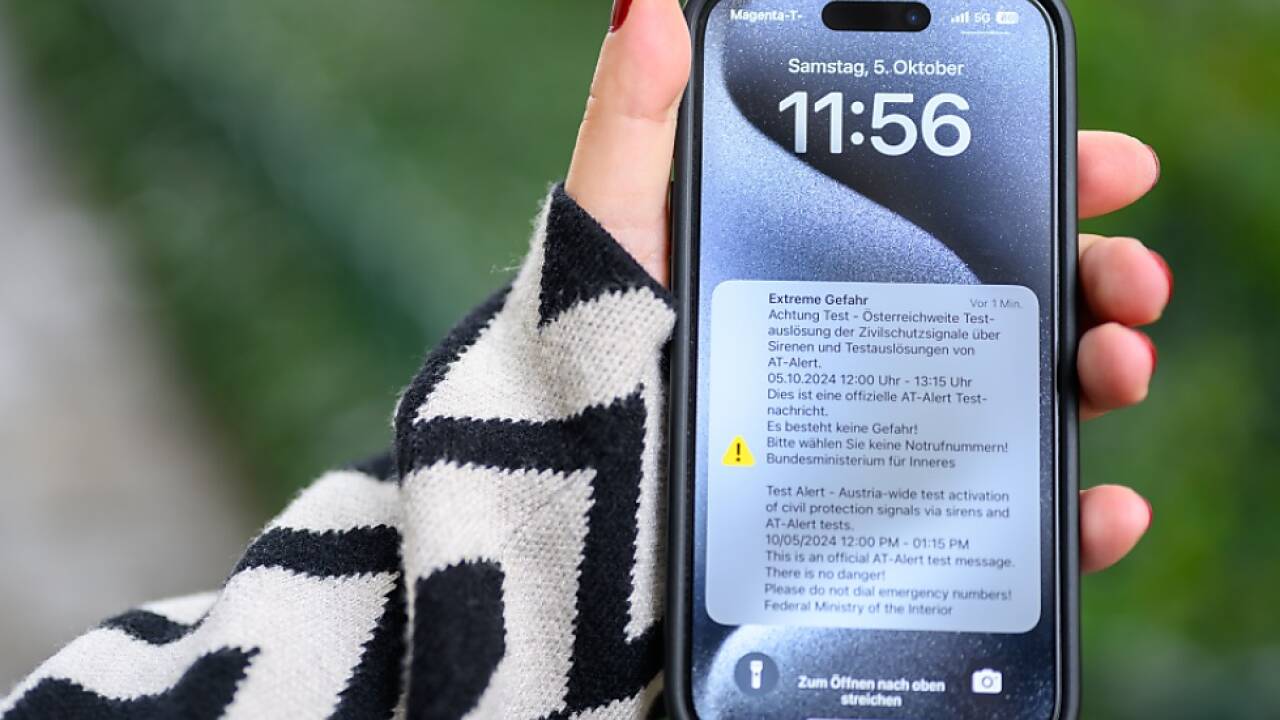

Im Zuge des diesjährigen Zivilschutzprobealarms wurde ebenso das Warnsystem AT-Alert in Österreich getestet. "Nach Informationen der Mobilfunknetzbetreiber wurden die Aussendungen der Testnachrichten erfolgreich durchgeführt. Detailanalysen zu Zahlen der erreichten Mobilfunkstationen werden im Laufe der kommenden Woche durchgeführt", lässt die Feuerwehr wissen.

AT-Alert ist eine Ergänzung des österreichischen flächendeckenden Warnsystems. Dabei können die Behörden regionale oder flächendeckende Warnungen über die Mobilfunkbetreiber verschicken. Das System basiert auf einer eigenständigen Technologie für die Nachrichtenübertragung. Dabei werden Textmeldungen auf Mobiltelefone, die im betroffenen Bereich eingeloggt sind, versendet. Mögliche Warnhinweise betreffen etwa Gefahren wie Extremwetterereignisse, Naturkatastrophen, drohende Überschwemmungen oder Waldbrände.

Wenig Wissen zu Signalen

Das Wissen der österreichischen Bevölkerung über die Sirenensignale ist aber nur gering ausgeprägt. Das zeigt eine aktuelle Marketagent-Umfrage unter 2000 Befragten, wonach nur 43 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher angaben, das Signal "Alarm" grob einordnen zu können. Für das Signal "Entwarnung" lag der entsprechende Wert sogar nur bei 27 Prozent, teilte der Österreichische Zivilschutzverband am Montag mit. In Salzburg erkannten bei der Umfrage nur 39% der Befragten den Signalton "Alarm" richtig, während das Signal für "Entwarnung" sogar nur von 30 Prozent richtig zugeordnet werden konnte. Besonders die jüngere Generation unter 30 weist deutliche Wissenslücken auf.

Edtstadler: "Im Ernstfall geht es um Minuten"

Landeshauptfrau Karoline Edtstadler betont: "Je umfassender die Menschen in Salzburg zu den einzelnen Alarmsystemen, egal ob AT-Alert oder Sirenen, informiert und auch daran gewöhnt sind, desto besser ist es. Denn im Ernstfall geht es zumeist um Minuten, in denen einerseits richtige Entscheidungen getroffen und andererseits Empfehlungen umgesetzt werden müssen." Umso wichtiger sei es daher, die Zivilschutzsignale und die Möglichkeiten zu den AT-Alert-Handyeinstellungen zu kennen. Damit zu jeder Zeit die Sicherheit der Bevölkerung in Salzburg bestmöglich gewährleistet sei, gebe es in Salzburg, unter Federführung des Katastrophenschutzes des Landes, ein enges Zusammenspiel zwischen den Behörden und den Einsatz-, Hilfs- und Rettungsorganisationen, das auch regelmäßig geschult und geübt werde.