Die optische Information über ein Objekt, auf das wir blicken, erreicht uns, indem eine Struktur sichtbares Licht reflektiert, dieses auf unserer Netzhaut registriert, in ein Nervensignal übersetzt und von unserem Gehirn verarbeitet wird. Bei unter Sand vergrabenen oder hinter einer dichten Wolke verborgenen Objekten steht unser Wahrnehmungsapparat logischerweise auf verlorenem Posten. So geht es auch hoch entwickelten technischen Systemen, wenn sie Objekte ausmachen sollen, die unter einer stark streuenden Oberfläche verborgen liegen.

Auf dem Weg zur "Fingerabdruck-Matrix"

Die sogenannte "Mehrfachstreuung" lässt Licht- oder Schallwellen derart unnachvollziehbar hin- und herwogen, dass der Anteil an Reflexion, der durch die eigentlich gesuchte Struktur entstünde, nicht mehr auszumachen ist. "Statt des Objekts sieht man dann nur mehr diffusen Nebel - das ist ein fundamentales Problem von Abbildungsverfahren, vom Sonar in U-Booten bis hin zu bildgebenden Verfahren in der Medizin", wird Studien-Co-Autor Lukas Rachbauer in einer Aussendung der Technischen Universität (TU) Wien am Donnerstag zitiert.

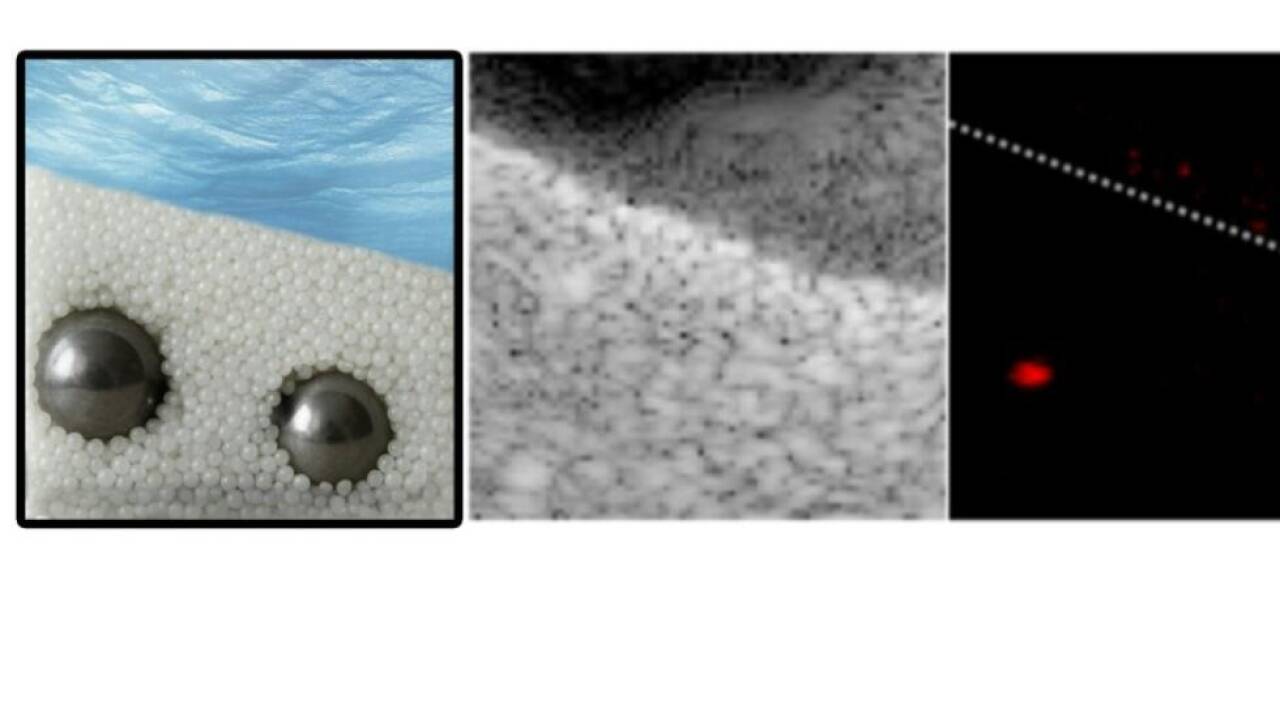

Gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen vom Pariser Institut Langevin hat das Team um Stefan Rotter vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien versucht, den Nebel etwas zu lüften: Dazu muss zuerst das Objekt seinen individuellen "Fingerabdruck" offenbaren. Das französisch-österreichische Team analysierte also auf welche charakteristische Weise eine Struktur - in diesem Fall eine Stahlkugel - Ultraschall-Wellen streut. Heraus kommt ein Wellenstreuungsmuster des Objekts, das sich mathematisch als Matrix abbilden lässt, die "Fingerabdruck-Matrix".

Ab in den Wellenstreuungs-Dschungel

Dann versenkte man die Kugel in Sand aus winzigen Glaskügelchen - also gewissermaßen in einem Wellenstreuungs-Dschungel. Trotzdem dringt auch ein kleiner Teil des dann auf den Aufbau gerichteten Ultraschalls bis zur Kugel vor. "Sehen können wir das Objekt nicht, aber die zurückgestreute Ultraschallwelle, die auf die Mikrofone des Messgeräts trifft, trägt trotzdem noch Information darüber, dass sie im Sand mit dem gesuchten Objekt in Kontakt gekommen ist", so Rotter.

Durch ein von dem Team entwickeltes mathematisches Verfahren kann auch auf Basis von eher dürftiger Information über das gesuchte Objekt auf dessen Aufenthaltsort unter dem Glaskugel-Sand geschlossen werden. Der Schlüssel dazu ist der geschickte Vergleich des gemessenen Signals mit der kompletten Fingerabdruck-Matrix. Letztlich lassen sich so auch tiefer vergrabene Objekte lokalisieren, ohne zum Grabwerkzeug greifen zu müssen - während auf herkömmlichen Ultraschallaufnahmen nichts davon zu sehen ist.

Viel Potenzial in der Medizintechnik

Neben dem anschaulichen Beispiel mit den Kugeln im Sand haben sich die Forschenden auch an Analysen im medizinischen Bereich versucht. So konnten sie mit ihrer Methode schwer auffindbare Läsionsmarker detektieren, wie sie nach einer Brustkrebs-Operation eingesetzt werden oder auch schlecht darstellbare Muskelfasern analysieren. Das Abbilden solcher Strukturen sei oft schwierig, weil sie oft von Streusignalen überlagert werden. Im Sinne der Verbesserungen der "Ultraschall-Lokalisierungsmikroskopie" arbeitet das Team u.a. daran, "die Ultraschall-Bildgebung durch die Schädeldecke zu verbessern, um eine höhere Auflösung des Gehirns zu erreichen. Erste Datensätze gemessen an Mäusehirnen zeigen bereits vielversprechende Ergebnisse", so Rotter gegenüber der APA. Auch in verschiedenen anderen wissenschaftlichen Feldern habe der Ansatz viel Potenzial.

Mittlerweile wurde die Methode bereits von einer Medizintechnikfirma aufgegriffen. Außerdem laufen Patentverfahren in Frankreich und den USA sowie am Europäischen Patentamt. Die Ergebnisse sind allerdings noch ausständig, so Rotter.

(S E R V I C E - https://dx.doi.org/10.1038/s41567-025-03016-2)