Sie hatten die Würmer mit schwerem Stickstoff gefüttert, den sie in den Läusen wiederfanden. Die Studie wurde in der Fachzeitschrift "Pedobiologia" veröffentlicht.

Die Forscher pflanzten Klee-Setzlinge in eine Erde, die mit Mykorrhizapilzen präpariert war. Das sind Pilze, die mit Pflanzenwurzeln in Kontakt stehen und ihnen etwa Stickstoff- und Phosphatverbindungen liefern. Dann besorgten sie sich aus dem Anglerbedarf lebende Regenwürmer, fütterten sie mit schwerem Stickstoff und setzten sie in der Pflanzenerde aus. Schwerer Stickstoff ist in der Natur sehr selten (0,4 Prozente) und unterscheidet sich nur durch das Gewicht des Atomkerns vom herkömmlichen Stickstoff, der 99,6 Prozente ausmacht.

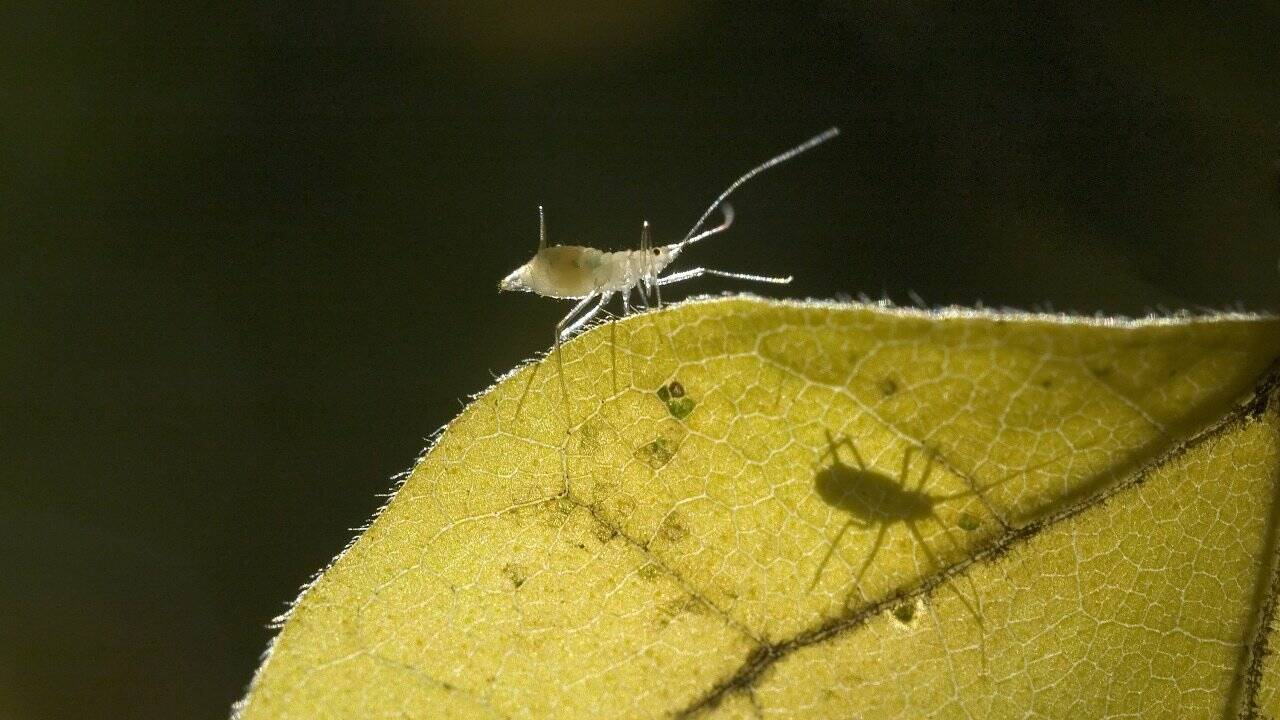

Die Blattläuse waren aus eigenen Stücken in das Gewächshaus gekommen und in dem Versuch gar nicht eingeplant gewesen, verriet Studienleiter Johann Zaller vom Institut für Zoologie der Boku Wien im Gespräch mit der APA. "Wir haben dann die Not zur Tugend gemacht und dies ausgenutzt, um eine zusätzliche Trophie- (Ernährungs-, Anm.) Ebene zu erfassen", sagte er.

Der schwere Stickstoff aus dem Regenwurm-Futter fand sich bald nicht nur in den Würmern und ihren "Häufchen", sondern auch in den Klee-Wurzeln, -Blättern und Läusen, berichten die Forscher. "Damit ist uns der Nachweis einer funktionellen Beziehung zwischen Regenwürmern und Pflanzensaftsaugern gelungen", erklärte Zallers Kollegin Andrea Grabmaier. Die Pflanzen würden dabei eine Art Vermittlerrolle zwischen der Unterwelt im Boden und den oberirdisch lebenden Blattbewohnern einnehmen. Die Mykorrhizapilze hätten wiederum die Aufnahme der Nährstoffe durch Blattläuse beeinflusst und die Präsenz der Regenwürmer das Ausmaß der Pilz-Ausbreitung auf den Wurzeln.

Mit der Studie habe man nicht nur die oft voneinander abgeschotteten Teilgebiete der Pflanzen-, Tier und Bodenökologie verbunden, sondern auch eine Methode vorgestellt, mit der man die Stickstoffkreisläufe über viele Glieder der Nahrungsketten verfolgen kann, so die Forscher.