Geplant sei die Auslösung eines Erdstoßes der Magnitude 1. Das sei deutlich unter der Schwelle menschlicher Wahrnehmung, die an der Oberfläche etwa bei einer Magnitude von 2,5 liege, erläuterten die Wissenschafter am Dienstag.

Das Risiko, dass ein solches künstliches Erdbeben an der Oberfläche Schäden auslöse, sei sehr gering - die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Erdstoß der Magnitude 4 werde, wollen die Forschenden unter 1 zu 10.000 halten. "Und auch ein solches würde an der Oberfläche nicht zu großer Zerstörung führen", sagte Stefan Wiemer von der ETH Zürich und dem Schweizerischen Erdbebendienst, der mit drei weiteren Forschenden das Projekt leitet.

Neuer Forschungstunnel

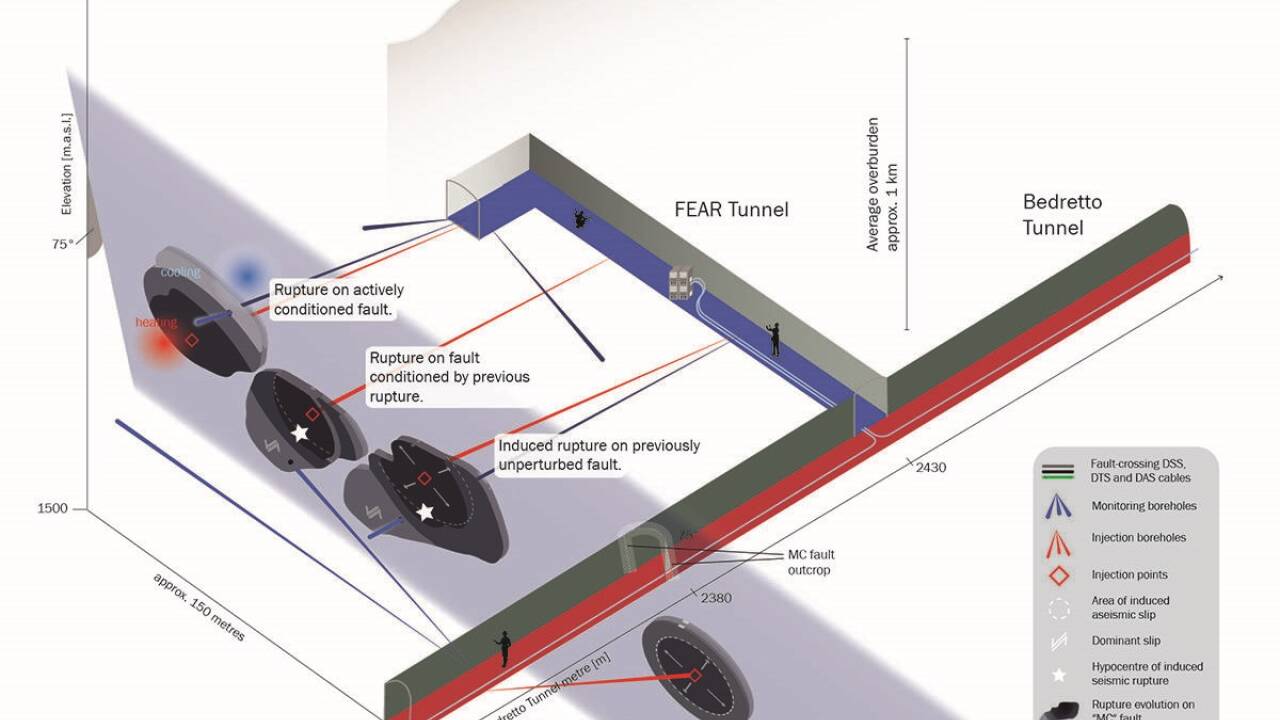

Der geplante Versuch ist Teil eines größeren neuen Forschungsprojektes mit dem Namen "Fault Activation and Earthquake Rupture" (FEAR), das vom Europäischen Forschungsrat (ERC) mit 14 Millionen Euro gefördert wird. Im Bedrettolab, einem Forschungslabor der ETH Zürich im ehemaligen Bedretto-Baustollen des Furkatunnels, wurde dafür ein 120 Meter langer neuer Seitentunnel gebaut. Um dahin zu gelangen, geht es zu Fuß über eine halbe Stunde in den Fels hinein. Der Tunnel verläuft parallel zu einer natürlichen Verwerfung - einem Bruch zwischen zwei Gesteinsblöcken.

Mit großem Druck wollen die Forscherinnen und Forscher Wasser in diese Verwerfung pumpen. Das soll die Gesteinsblöcke bewegen. Ziel sei es, einen 50 Meter großen Gesteinsblock um etwa einen Millimeter zu verschieben. "Das mag nach wenig klingen, aber man muss sich vorstellen: Über der Verwerfung liegen mehr als 1.000 Meter Fels", sagte Florian Amann von der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen in Deutschland. Diese wiegen um die 25.000 Tonnen.

Diese mehr als 1.000 Meter Fels würden den Versuch außergewöhnlich machen. Es gebe zwar weltweit Überwachungsnetze für Erdbeben. Die meisten davon seien aber an der Erdoberfläche und damit Kilometer vom Erdbebenherd entfernt. Mit den Messungen mitten im Berg will das Team mit rund 40 Forscherinnen und Forschern Fragen beantworten wie "Was geschieht unmittelbar vor Beginn eines Erdbebens?" und "Was bringt ein Erdbeben zum Stillstand?"

Vorhersage verbessern

Ziel sei eine bessere Vorhersage. Trotz jahrzehntelanger Suche seien bisher keine verlässlichen Signale gefunden worden. "Da wir nicht die Zeit haben, zu warten, bis es am genau richtigen Ort wieder zu einem Erdbeben kommt, lösen wir sie selber aus", sagte Wiemer. Zum ersten Mal soll im März 2026 eines ausgelöst werden.