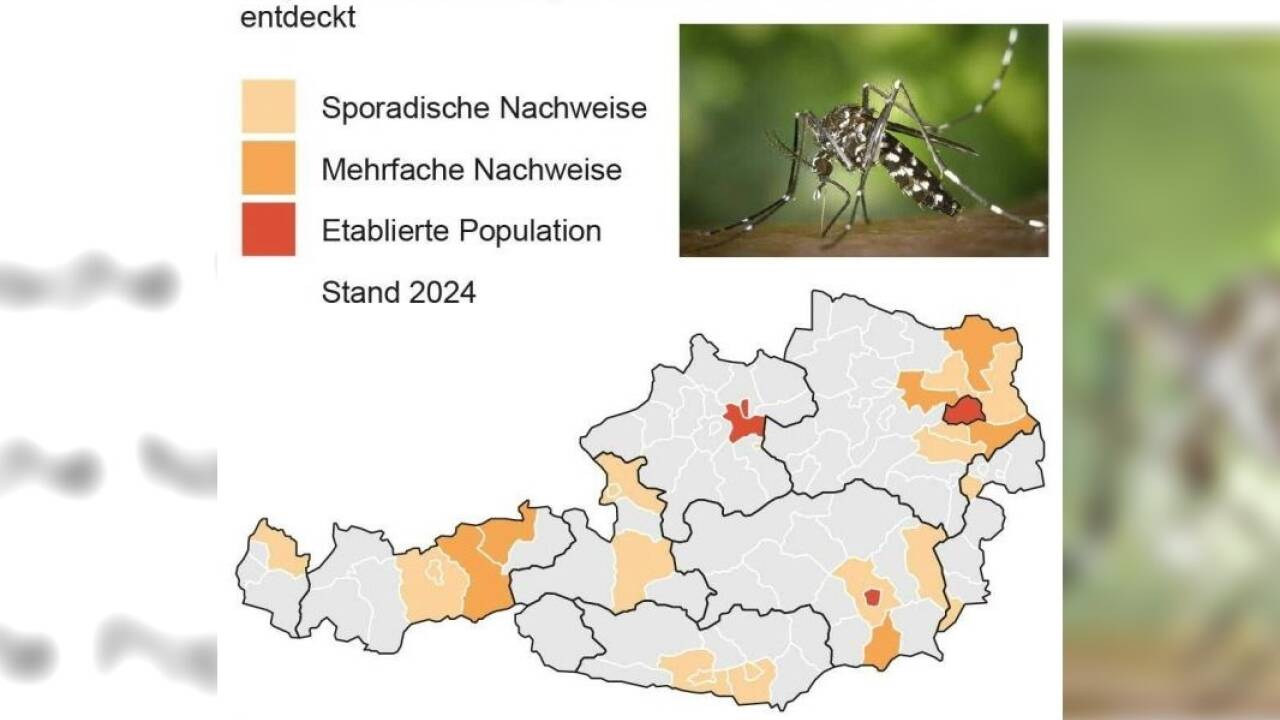

Erste Buschmücken- und Tigermückensichtungen gab es in Österreich ab den Jahren 2011 und 2012, wie es im Bericht für das Jahr 2024 zum Forschungsprojekt "Mosquito-Alert" der AGES heißt. Im Jahr 2017 folgten dann erste Nachweise für die Koreanische Buschmücke. Vor allem die Tigermücke (Aedes albopictus) mit ihrer namensgebenden auffälligen Musterung gut erkennbar, ist seit einigen Jahren u.a. in größeren Ballungsräumen wie Wien, Graz oder Linz bereits sehr prominent vertreten.

Das ist nicht nur lästig, weil sie - wie auch die Japanische Buschmücke, die allerdings in Österreich eine Rarität ist - sehr gerne tagsüber zusticht, sondern gesundheitlich bedenklich: Die neuen Stechmückenarten können über 20 verschiedene Krankheitserreger, wie etwa das Chikungunya- oder das Dengue-Virus, tragen und übertragen.

Als Krankheitserreger bedenklich

Letzterer Erreger zeichnete im heurigen Sommer in Italien nachgewiesenermaßen für mehrere Hundert Infektionen und bisher zwölf Todesfälle verantwortlich, wie es in einer Aussendung der Universität Wien zu der im Fachjournal "Nature Communications" erschienenen neuen Publikation heißt. Auch das Chikungunya-Virus ist etwa in Norditalien auf dem Vormarsch. Das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) berichtete im Sommer über einen neuen Rekord bei von Mücken übertragenen Viren in der EU.

Vor diesem Hintergrund haben sich unter der Leitung von Forschenden von der Universität Lissabon (Portugal) und unter Mitwirkung von Franz Essl vom Department für Botanik und Biodiversitätsforschung der Uni Wien Wissenschafterinnen und Wissenschafter an eine historische Zusammenschau der sich ausbreitenden Quälgeister gemacht. Die nunmehrige Übersicht der aus Sicht der Insekten "erfolgreichen" Verschleppungen zeigt klar, dass viele Arten ihre Gebiete erweitern konnten: "In Summe wurden weltweit 45 Arten krankheitsübertragender Mücken in Regionen eingeschleppt, in denen sie ursprünglich nicht vorgekommen sind. Von diesen haben sich 28 Arten erfolgreich angesiedelt - was das Risiko einer Krankheitsübertragung erheblich erhöht. Besonders besorgniserregend ist der starke Aufwärtstrend: Allein seit dem Jahr 2000 wurden zwölf Arten erstmals in neuen Gebieten registriert", wird Essl zitiert.

Weltweiter Handel als Haupttreiber

Als Haupttreiber identifizierte das Team den weltweiten Handel - und hier vor allem dessen stetige Zunahme in den vergangenen Jahrzehnten. Beispielsweise in Lacken in Autoreifen, die regionsübergreifend gehandelt werden, können Larven weite Distanzen überwinden. Ähnlich gute Bedingungen bieten etwa ebenso international als Zierpflanzen gehandelte Wasserpflanzen. In ihren neuen Lebensumgebungen stieg und steigt in der Folge wiederum durch die im Mittel erhöhten Temperaturen die Chancen, dass die Mücken auch längerfristig überleben. Der Klimawandel spielt ihnen also in die Hände.

Sehe man sich an, wie der Handel weiter zunimmt, "ist es sehr wahrscheinlich, dass in den kommenden Jahren weiterhin neue Arten eingeführt werden, mit nur schwer vorhersehbaren Folgen", so Co-Studienautorin Anna Schertler. Es sei durch die sich rasch ausbreitenden Mückenarten "auch in gemäßigten Regionen wie in Österreich" mit steigenden gesundheitlichen Risiken zu rechnen. Daher sei es wichtig, Maßnahmen im Handel zu setzen, um das Einschleppungsrisiko zu reduzieren, heißt es seitens der Forschenden. Diese räumen ein, dass man bereits etablierte Insektenarten nur noch sehr schwer ausrotten wird können. Trotzdem müsse deren neue Verbreitung dokumentiert und möglichst eingedämmt werden. Das versucht man etwa im Rahmen eines Pilotprojekts in Graz, bei dem rund 600.000 sterile Tigermückenmännchen im Spätsommer ausgesetzt wurden. Diese sollen die Weibchen zwar begatten, aus den daraus resultierenden Eiern schlüpft dann allerdings kein Nachwuchs.

"Auch verlangsamte Ausbreitung reduziert Gesundheitsrisiken"

"Die Ausbringung steriler Männchen ist meiner Einschätzung nach eine sinnvolle Methode", so Essl zur APA. Um die Ausbreitung der Tigermücke in Österreich einzudämmen oder zu verlangsamen, brauche es aber wohl mehrere Ansätze, neben der aktiven Bekämpfung, also Ausbringung steriler Männchen, auch ein gezieltes Monitoring wie in Form von "Mosquito-Alert" sowie das Vermeiden "von offenen Wasserflächen, die sich als Bruthabitat eignen, in befallenen Gebieten". Für letzteres sei vor allem eine entsprechende Information der Bevölkerung wichtig. "Auch wenn eine Ausrottung wenig wahrscheinlich ist, so reduziert auch eine verlangsamte Ausbreitung die Gesundheitsrisiken", sagte der Ökologe.

(S E R V I C E - Die neue Publikation online: https://doi.org/10.1038/s41467-025-64446-3; Informationen der AGES zu Gelsen und Krankheiten und zur Asiatischen Tigermücke unter https://go.apa.at/Nei1AX8O; Forschungsprojekt "Mosquito-Alert": https://www.ages.at/forschung/projekt-highlights/mosquito-alert)