Chronische Schmerzen können einem das Leben zur Hölle machen. Vielen Menschen kann auch mit noch so starken Schmerzmitteln nicht mehr geholfen werden. In den vergangenen Jahren hat sich die Schmerzforschung verstärkt auf völlig neue Methoden konzentriert, um den Ursachen der Schmerzen systemisch auf den Grund zu gehen und nicht nur die Symptome zu bekämpfen. Wissenschafter der TU und der MedUni Wien haben zum Beispiel untersucht, wie man den Vagusnerv im Ohr am besten gegen chronische Schmerzen stimulieren kann. Die bisherigen Erfolge sind vielversprechend.

Der Nervus vagus ist der zehnte und größte von zwölf Hirnnerven. Er ist die Hauptverbindung zwischen dem Gehirn und den wichtigsten Organen des Körpers. 80 Prozent seiner Fasern leiten Signale von den Organen an das Gehirn. Der Vagusnerv ist aber auch im Ohr zu finden, wie Eugenijus Kaniusas vom Institut für Microwave and Circuit Engineering an der TU Wien den SN erklärt. Als Teil des parasympathischen Nervensystems, das im Gegensatz zum sympathischen nicht für die Aktivierung im Körper, sondern für Regeneration und Erholung zuständig ist, habe der Vagusnerv auch eine große Bedeutung für das Schmerzempfinden. "Daher erforschen wir seit Jahren, wie man den Vagusnerv mit speziellen Elektroden effektiv und gleichzeitig schonend stimulieren kann", sagt Kaniusas.

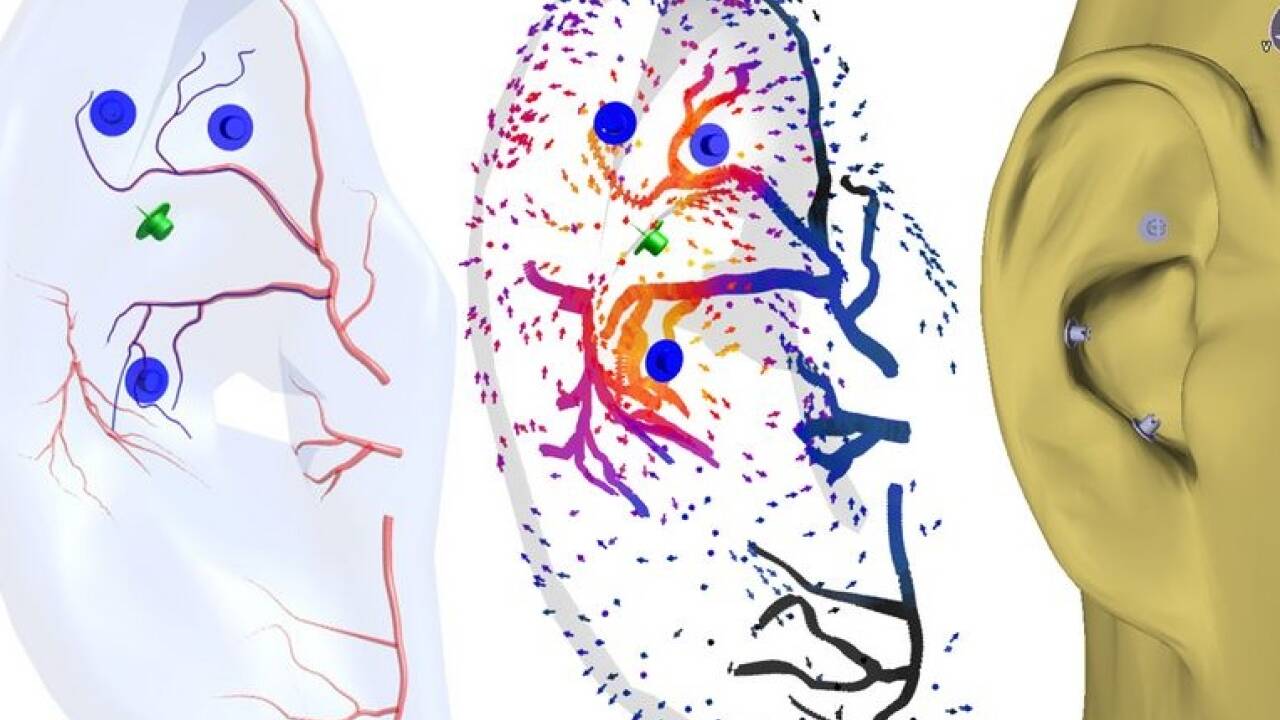

Sein Team und Kollegen rund um Wolfgang J. Weninger von der MedUni Wien gelang nun in der Forschung ein wichtiger Schritt vorwärts: Dabei hat man sich im Ohr genau angeschaut, wie der Vagusnerv in Relation zu verschiedenen Blutgefäßen verläuft. Daraufhin erstellte man am Computer ein 3D-Modell, um genau berechnen zu können, wie man den Nerv optimal stimuliert. Mit Tests an Patienten konnte man dann neuartige Signalmuster ermitteln, über die man das angestrebte Ziel erreicht.

Eine der größten Herausforderungen ist dabei nach Angaben von Eugenijus Kaniusas, die Elektroden an der richtigen Stelle anzubringen: "Man sollte keine Blutgefäße treffen und die Elektrode genau im richtigen Abstand zum Nerv platzieren. Ist die Elektrode zu weit entfernt, wird der Nerv nicht ausreichend stimuliert. Ist sie zu nah, ist das Signal zu stark. Der Nerv kann blockiert werden, mit der Zeit ermüden und irgendwann leitet er keine Signale mehr ins Gehirn weiter."

Bisher musste man sich bei der Positionierung der Elektroden auf Erfahrungswerte verlassen. Nun kann man, wie Wolfgang J. Weninger erklärt, "mit unseren mikroanatomischen Messungen genau sagen, wie die Nerven im Verhältnis zu Blutgefäßen verlaufen".

Dadurch kann man leichter die richtige Stelle finden, wo man die Stimulationselektroden hinsetzen muss. Gleichzeitig haben die Forscher mit Computermodellen errechnet, welche elektrischen Signale in welcher Stärke und in welchem zeitlichen Verlauf am meisten Erfolg versprechen.

Die Stimulation des Vagusnervs lässt sich mit diesen neuen Erkenntnissen weiter verbessern. Kaniusas: "Vor allem bei Menschen mit chronischen Rücken- und Nackenschmerzen gibt es zum Beispiel auch in Studien gut belegte Erfolge. Den Einsatz von Schmerzmitteln konnte man dabei um bis zu 90 Prozent reduzieren. Weniger gut wirkt die Methode noch bei akuten Schmerzen."

Vereinfacht gesagt greift dieser systemische Therapieansatz unter anderem in die Mechanismen ein, die landläufig als Schmerzgedächtnis bezeichnet werden. Sind Nervenzellen immer wieder Schmerzimpulsen ausgesetzt, wie etwa bei chronischen Entzündungen, können sie ihre Struktur verändern und vermehrt Rezeptoren ausbilden, die schon bei schwachen Reizen Alarm schreien.

Genau diese Mechanismen lassen sich mit der Vagusnerv-Stimulation unterbrechen. Kaniusas ergänzt dazu: "Mit dem Anregen des parasympathischen Nervensystems fördert man die Regeneration. Stress verhindert hingegen Heilung. Wir greifen systemisch so ein, dass der Körper es selbst richten und zum Beispiel chronische Entzündungen besser bekämpfen kann."