Insekten übernehmen in fast allen Ökosystemen wichtige Aufgaben: Sie bestäuben rund 80 Prozent der heimischen Wild- und Nutzpflanzen, Käfer- und Fliegenlarven unterstützen den Nährstoffkreislauf im Boden, einige Insektenarten wie Marienkäfer oder Schlupfwespen regulieren den Schädlingsbefall. Gleichzeitig sind Insekten aber auch Nahrung für andere Tiere. Doch die Zahl der Insekten schrumpft, aufgrund von schrumpfenden Lebensräumen und auch wegen der Klimaerwärmung. Das hat auch auf den Menschen Auswirkungen. Darauf machte die Universität Innsbruck am Donnerstag bei einer Pressekonferenz aufmerksam.

Neue Methode spare Kosten und Zeit

Dort präsentierte ein Team aus Forschenden um Michael Traugott vom Institut für Zoologie die Ergebnisse eines neues Insektenmonitorings, und zwar das "Insekten-Bus-Monitoring". Denn ein großflächiges Monitoring, das Auskunft über Vorkommen und Lebensraum gebe und Rückschlüsse auf Veränderungen zulasse, etwa in Zusammenhang mit der Klimaerwärmung, bilde die Grundlage für zielgerichteten Insektenschutz, aber auch für das Erkennen von unliebsamen Arten wie invasiven Schädlingen oder Krankheitsüberträgern, hieß es in einer Aussendung dazu. Herkömmliches Insektenmonitoring mit Keschern oder Fallen koste dagegen viel Geld und Zeit und könne nur einen kleinräumige Erfassung des Insektenvorkommens abbilden, hieß es weiter.

Der neue Ansatz sei dagegen ressourcenschonend und zeitsparend, erklärte Traugott bei der Präsentation am Donnerstag. "Mittels DNA-Analyse werten wir den sogenannten Road Kill aus, also im Straßenverkehr auf der Windschutzscheibe erfasste Fluginsekten. So kommen durch das Monitoring keine Insekten zusätzlich ums Leben." So standen den Forschenden die Postbusse auf 16 Strecken in Tirol, Kärnten, Nieder- und Oberösterreich zur Verfügung. Drei Mal pro Woche reinigten die Wissenschafter jeweils nach Schichtende die Windschutzscheiben und Frontbereiche der Busse mit Mikrofasertüchern. Diese wurden dann mehrmals ausgewaschen. Aus dem Wasser gewannen die Forschenden mithilfe spezieller Filter die DNA der Insekten (eDNA). Diese wurde im Labor in Zusammenarbeit mit der Sinsoma GmbH extrahiert, vervielfältigt und sequenziert. Ein Abgleich mit internationalen DNA-Datenbanken gab Aufschluss über die erfassten Insektenarten.

Eine Entdeckung war eine Sensation

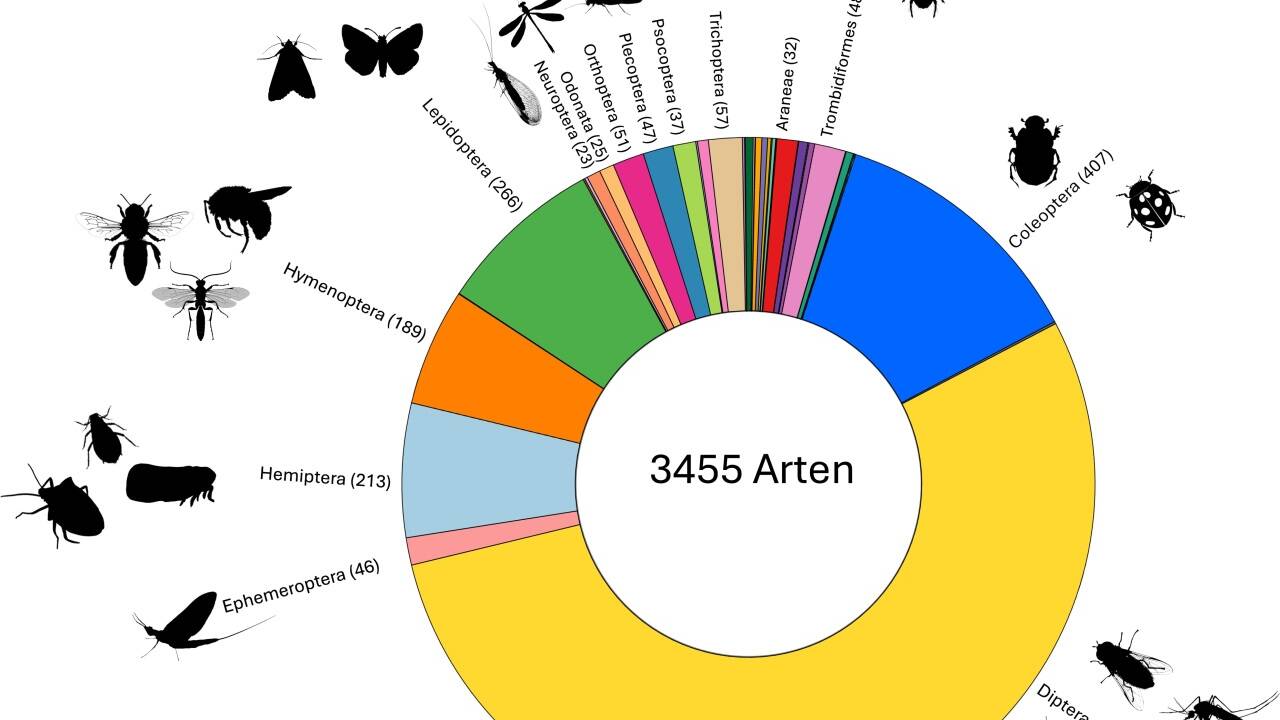

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Das Forschungsteam konnte in den vier genannten Bundesländern In den vier beprobten Bundesländern wies das Forschungsteam 3455 unterschiedliche Insekten nachweisen, dazu kamen noch einige Spinnen- und andere Arthropodenarten. Am häufigsten zu finden waren Zweiflügler mit 1900 verschiedenen Arten wie Schwebfliegen, Stubenfliegen und Stechmücken.

Die zweitgrößte Gruppe habe die Ordnung der Käfer (400 Arten) gebildet, hieß es. Es folgten Schmetterlinge (260 Arten), Wanzen und Zikaden (210 Arten) sowie Hautflügler (190 Arten), zu denen Bienen, Hummeln und Wespen gehören. Die Forschenden stellten aber auch deutliche Unterschiede in der Zusammensetzung der Insektengemeinschaften im Bundesländervergleich fest: Knapp 500 Arten wurden in allen vier Bundesländern nachgewiesen. 250 bis 500 Arten wurden jedoch nur in je einem Bundesland entdeckt. "Das zeigt, dass sich das Busmonitoring gut eignet, um lokale Insektengemeinschaften zu erfassen", betonte Traugott.

Unter den erfassten Insekten entdeckten das Team auch einige seltene Arten: Die Kleine Höckerschrecke wurde in Österreich in den 1960er-Jahren letztmalig nachgewiesen. Man ging davon aus, dass die Spezies in der Zwischenzeit ausgestorben war, nun belegen DNA-Spuren ihr Vorkommen in Tirol.

Mittels großflächigem Insektenmonitoring ist auch die Erfassung von invasiven und schädlichen Arten möglich. Ein Beispiel dafür ist die Marmorierte Baumwanze, die 2016 von Ostasien nach Österreich verschleppt wurde und große Schäden im Obst-, Gemüse- und Weinbau verursachen kann. Auch die Kirschessigfliege wurde als invasiver Schädling im Rahmen des Busmonitorings detektiert.