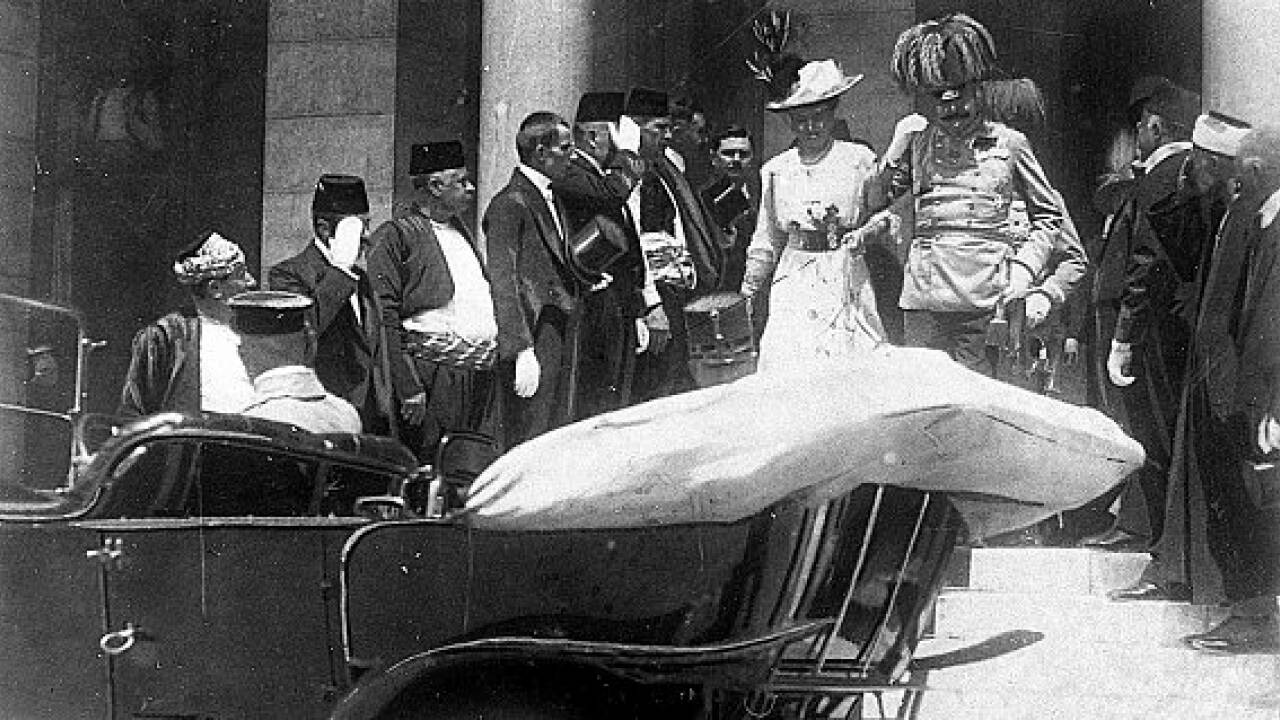

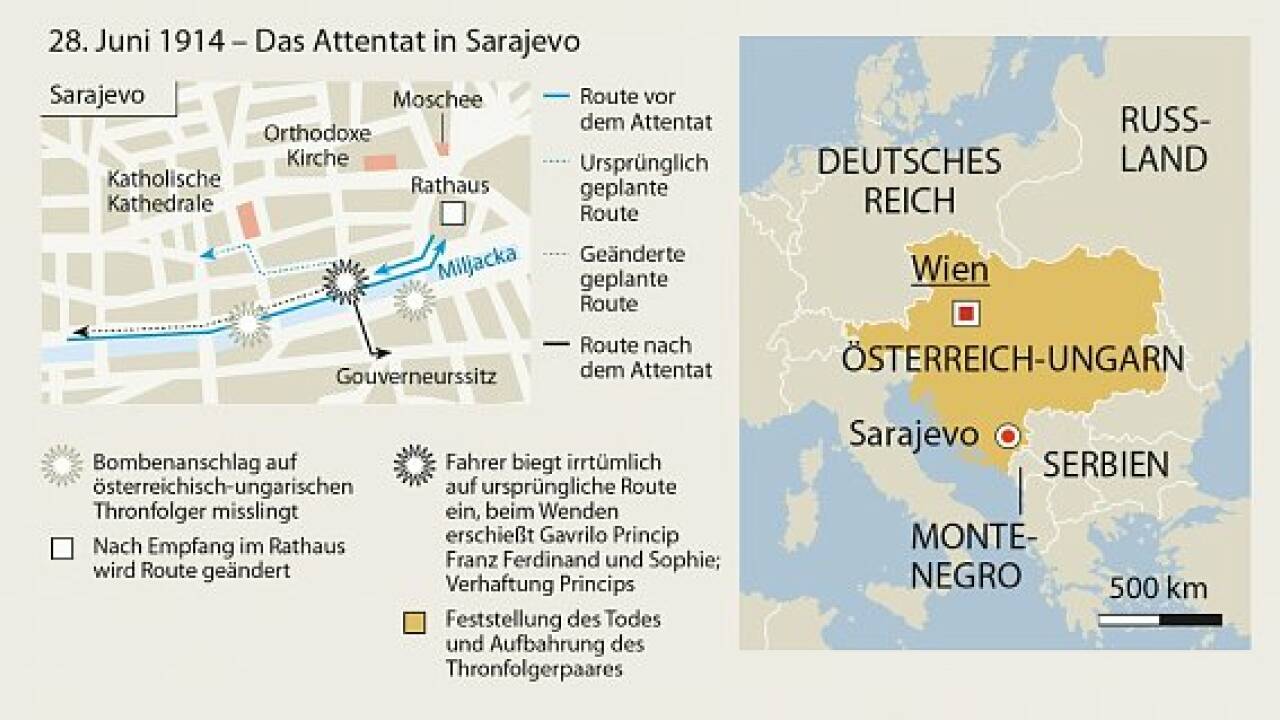

Am Wiener Hof fiel zwar schon kurz nach dem Attentat am 28. Juni 1914 der Entschluss zur Abrechnung mit Serbien, doch mussten dazu noch einige Weichen gestellt werden.

Für Österreich-Ungarn war der Mord an Franz Ferdinand der Tropfen, der das Fass in den seit Jahren gespannten Beziehungen mit Serbien zum Überlaufen brachte. Die Kriegspartei, die für eine militärische Befriedung des "serbischen Brandherdes" an der südlichen Flanke getrommelt hatte, gewann die Oberhand. Die führenden Politiker von Kaiser Franz Joseph abwärts hielten einen Krieg nach dem Sarajevo-Attentat für unvermeidlich, lediglich der Ministerpräsident der ungarischen Reichshälfte, Istvan Tisza, warnte vor übereilten Schritten. Attentat rief Abscheu hervor Das Attentat hatte in ganz Europa Abscheu hervorgerufen, doch gelang es Wien nicht, diese Stimmung für sich auszunützen. Kaiser Franz Joseph und Außenminister Leopold Berchtold wollten nämlich zunächst das Untersuchungsergebnis über die Tat abwarten, deren Drahtzieher der serbische Generalstabschef Dragutin Dimitrijevic ("Apis") war. Außerdem galt es, sich der Unterstützung des deutschen Bündnispartners zu versichern. Dessen Botschafter in Wien, Heinrich Tschirschky, sagte am 30. Juni, dass Österreich-Ungarn vor allem die Haltung der gemeinsamen Verbündeten Italien und Rumänien einkalkulieren müsse.

Nach der eher hastig vollzogenen Beisetzung des Thronfolgerpaares im niederösterreichischen Artstetten reiste am 4. Juli der Chef der Kabinettskanzlei des Außenministeriums, Alexander Graf Hoyos, nach Berlin. Hoyos überbrachte ein Memorandum, in dem die Ausschaltung Serbiens als Machtfaktor auf dem Balkan als Ziel formuliert wurde. Zudem sollte Bulgarien an den Dreibund herangeführt werden, selbst wenn damit sein Rivale Rumänien als Verbündeter verloren ginge. Donaumonarchie den Rücken decken Der deutsche Reichskanzler Theobald von Bethmann-Hollweg erklärte dem österreichischen Gesandten, dass Berlin mit seiner ganzen Macht der Donaumonarchie den Rücken decken wolle. Im gleichen Sinn äußerte sich Kaiser Wilhelm II. gegenüber Botschafter Laszlo Szögyeny. Dies war der berühmte "Blankoscheck" Berlins für Wien.

Wien befolgte aber nicht den deutschen Rat, schnell zu handeln. Außerdem unterließ es Österreich-Ungarn aus Furcht vor Kompensationsforderungen, sich mit Italien ins Einvernehmen zu setzen.

Nach Hoyos' Rückkehr empfing Kaiser Franz Joseph am 5. Juli Generalstabschef Conrad, der beim Monarchen für seinen Plan eines Überraschungsangriffes auf Serbien werben wollte. Wie sich Conrad später erinnerte, interessierte sich der Kaiser dafür, ob Deutschlands Unterstützung sicher sei. Conrad antwortete mit einer Gegenfrage: "Wenn die Antwort lautet, dass Deutschland auf unserer Seite steht, führen wir dann einen Krieg gegen Serbien?" Darauf soll der Monarch geantwortet haben: "Dann ja!"

Deutschland drängte in den folgenden Tagen auf ein rasches Zuschlagen Wiens. Kaiser Wilhelm II. betonte, dass die Monarchie mit Serbien abrechnen müsse. Generalstabschef Helmuth von Moltke äußerte die Befürchtung, dass ein weiteres Warten die militärischen Chancen der Mittelmächte verringern würde. Der "Bremsklotz" in Österreich-Ungarn Allerdings gab es einen "Bremsklotz" in Österreich-Ungarn. Der Regierungschef der ungarischen Reichshälfte, Tisza, befürchtete für den Kriegsfall einen rumänischen Einfall in Siebenbürgen. Beim gemeinsamen Ministerrat am 7. Juli betonte Tisza, die Forderungen an Serbien müssten hart, aber erfüllbar sein. Zugleich lehnte er einen Militärschlag ohne vorherige diplomatische Schritte ab und eine völlige Vernichtung Serbiens als Kriegsziel. Tags darauf drängte der deutsche Botschafter Tschirschky Berchtold neuerlich zu einem raschen Vorgehen gegen Serbien und betonte, dass ein feindliches Auftreten Rumäniens ausgeschlossen werde.

Inzwischen war in Wien das Ergebnis der Untersuchung zum Attentat aus Sarajevo eingelangt. Darin war von einer Beteiligung serbischer Offiziere an dem Mordanschlag die Rede. Dies brachte dann auch Tisza auf Kriegskurs.

Der Kriegserklärung sollte ein Ultimatum vorausgehen. Es sollte so formuliert werden, dass es für Serbien unannehmbar sein würde. Berchtold sowie die Ministerpräsidenten Karl Stürckh und Tisza berieten am 14. Juli im Strudlhof-Palais in Wien-Alsergrund über das Ultimatum. Zunächst wurde festgelegt, dass das Ultimatum eine sehr kurze Antwortfrist von 48 Stunden haben sollte. Mit der Überreichung sollte der Staatsbesuch des französischen Präsidenten Raymond Poincare in St. Petersburg abgewartet werden, der von 20. bis 23. Juli angesetzt war. Paris und St. Petersburg sollten nämlich keine Gelegenheit haben, sich auf eine gemeinsame Antwort zu verständigen. Keine Beweise für Beteiligung Die Festlegung des genauen Wortlautes war schwierig, da die Untersuchungen in Sarajevo keine Beweise für die offizielle Beteiligung der serbischen Regierung an dem Attentat geliefert hatten. So gab es von mehreren Seiten Einwände gegen die am 17. Juli fertiggestellte erste Fassung der Note. Dies rief die deutsche Botschaft in Wien auf den Plan, die den Verdacht hegte, Wien schwanke wieder. Berlin setzte sich neuerlich für harte, für Belgrad unannehmbare Forderungen ein.

Am 19. Juli genehmigte der österreichisch-ungarische Ministerrat im Strudlhof-Palais den definitiven Text des Ultimatums, das von Kaiser Franz Joseph als sehr scharf eingestuft wurde, "besonders die Punkte 5 und 6". Die Übergabezeit in Belgrad wurde mit 23. Juli, 17.00 Uhr, festgelegt, desgleichen die Forderung nach bedingungsloser Annahme durch Belgrad binnen 48 Stunden. Andernfalls würden die diplomatischen Beziehungen zwischen Wien und Belgrad abgebrochen und noch am gleichen Abend in der Monarchie der Mobilisierungsfall ausgegeben.

Am 21. Juli nahm gegen Mittag der österreichisch-ungarische Gesandte in Belgrad, Wladimir Giesl, die versiegelte Note von einem Diplomaten persönlich in Empfang mit der Weisung, sie am 23. Juli zwischen 16 und 17 Uhr (später wurde 18 Uhr festgelegt) der serbischen Regierung zu übergeben und für den Fall eines Ausbleibens einer vorbehaltlos zustimmenden Antwort mit dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu drohen.

Schock in Europa Der Noteninhalt, den Wien am 24. Juli auch allen anderen interessierten Regierungen übermittelt hatte, löste allgemeinen Schock aus. In Belgien wertete man die Note als "unqualifizierbar". In London bezeichnete Außenminister Sir Edward Grey die Note als "übelstes Schriftstück, das ihm jemals in seine Hände gekommen war". Der russische Außenminister Sergej Sasonow sagte dazu: "Das bedeutet Krieg".

Italien ließ in St. Petersburg verlauten, Österreich-Ungarn habe "unannehmbare" Bedingungen an Serbien gestellt. Nur Rumänien dürfte als einziges Land Serbien die volle Annahme der Note empfohlen haben. Frankreich riet Serbien, so viele österreichische Bedingungen anzunehmen, als es die Ehre des Landes zulassen.

In Vertretung von Ministerpräsident Nikola Pasic nahm der serbische Finanzminiser Pacu die Note entgegen. Die Übergabe erfolgte in einem aufgepeitschten Klima, da die serbische Öffentlichkeit wegen Ausschreitungen gegen bosnische Serben nach dem Sarajevo-Attentat empört war.

Pacu beriet sich umgehend mit dem russischen Geschäftsträger in Belgrad, Strandmann, über das Schriftstück. Dieser erbat in St. Petersburg Schutzzusagen Russlands für Serbien, da dieses nicht auf die Forderungen Wiens eingehen könne.

Pasic kam am 24. Juli nach Belgrad zurück, berief den Ministerrat ein und ließ verlauten, die Antwort termingerecht zu übergeben "unter Bezeichnung der annehmbaren und unannehmbaren Punkte". Sollte ein Krieg unvermeidlich sein, würde man kämpfen. Er bat alle Mächte, die Unabhängigkeit Serbiens zu schützen. Regierung bereitet sich auf Krieg vor Zugleich bereitete sich die Regierung auf einen Krieg vor. So wurden alle Eisenbahnen des Landes unter Militärverwaltung gestellt und die Brücke über die Save zwischen Belgrad und Semlin (heute Zemun) zu unterminieren. Die Belgrader Garnison erhielt Bereitschaftsbefehl, beurlaubte Offiziere wurden zurückbeordert. Im Ausland wurden diese Maßnahmen vereinzelt als Mobilisierung missgedeutet.

Die serbische Öffentlichkeit erfuhr am Vormittag des 24. Juli vom Wiener Ultimatum. Die zuerst gezeigte Bestürzung wich der Kampfbereitschaft. Nationalistisch gesinnte Offiziere planten schon einen Putsch, sollte die Regierung den Forderungen nachgeben.

Am 25. Juli tagte der serbische Ministerrat wieder in Anwesenheit des Regenten, Kronprinz Alexander. Dabei wurde bis zur letzten Minute an der Antwort auf das Ultimatum gefeilt, die dann im Außenministerium ins Französische übersetzt wurde. Auch wurden bereits Vorbereitungen für eine Verlegung der Regierung aus Belgrad getroffen. Aufmunternde Nachrichten aus St. Petersburg Am Nachmittag des 25. Juli trafen aufmunternde Nachrichten aus St. Petersburg in Belgrad ein: Serbien solle hart bleiben, Russland stehe hinter ihm. Die Außenminister der Entente-Regierungen zeigten sich besorgt über die Spannungen Wien-Belgrad, sie empfahlen eine weitgehende Nachgiebigkeit Belgrads, nicht aber die Annahme solcher Forderungen, die eine Preisgabe der Souveränität Serbiens bedeuten würden.

Aufgund der Nachrichten aus St. Petersburg wurde in Belgrad beschlossen, sich auf militärischen Widerstand vorzubereiten. Um 15 Uhr gab Regent Alexander den Mobilisierungsbefehl aus, die Regierung beschloss die Verlegung ihres Sitzes nach Nis südöstlich der Hauptstadt.

Fünf Minuten vor Ablauf der auf 18 Uhr festgesetzten Frist überbrachte Ministerpräsident Pasic persönlich die in französischer Sprache abgefasste Antwort auf die ultimativen Forderungen in die Gesandschaft. Auf die Frage nach dem Inhalt antwortete Pasic dem österreichischen Gesandten Giesl: "Einen Teil Ihrer Forderungen haben wir angenommen. Für den Rest hoffen wir auf die Loyalität und Ritterlichkeit des österreichischen Generals."

Knackpunkt waren die Punkte 5 und 6 des Ultimatums, in denen Wien die Mitwirkung von k. u k. Organen an den Untersuchungen zum Attentat forderte. Belgrad sprach diesbezüglich von einer "Verletzung der Verfassung und der serbischen Strafgesetze". Diplomatische Beziehungen abgebrochen Giesl fand die Antwortnote unbefriedigend und erklärte die diplomatischen Beziehungen zwischen Wien und Belgrad für abgebrochen. Er und das Gesandtschaftspersonal fuhren mit dem planmäßigen Zug um 18.30 Uhr von Belgrad ab. Noch in der gleichen Nacht erfolgten die Verlegung des Regierungssitzes und der in Belgrad akkreditierten Diplomaten nach Nis. Die Armee bereitete sich auf bewaffneten Widerstand vor, wobei man ein zeitgleiches Eingreifen Russlands erhoffte.

Giesl traf in Budapest kurz mit Ministerpräsident Tisza zusammen und fuhr dann nach Wien weiter, wo am 26. Juli dem Außenminister und am 27. Juli in Bad Ischl dem Kaiser Bericht erstattet wurde. Am selben Tag erbat Berchtold vom Kaiser die Unterzeichnung der Kriegserklärung an Serbien, die mit Wirkung vom 28. Juli in Kraft trat.