In dem Text heißt es, die Ukraine habe im vergangenen Jahr trotz ihrer äußerst schwierigen Lage wegen des russischen Angriffskriegs ein bemerkenswertes Engagement im EU-Beitrittsprozess gezeigt. Jüngste negative Entwicklungen müssten allerdings entschieden rückgängig gemacht werden - so etwa der zunehmende Druck auf Antikorruptionsbehörden und die Zivilgesellschaft.

Zudem mahnen die Autoren des Berichts, die Angleichung an EU-Standards beim Schutz der Grundrechte sowie Verwaltungs- und Dezentralisierungsreformen voranzutreiben. Fortschritte seien weiterhin notwendig, um Unabhängigkeit, Integrität, Professionalität und Effizienz in Justiz, Staatsanwaltschaft und Strafverfolgung zu stärken sowie Organisierte Kriminalität intensiver zu bekämpfen.

Propagierte Ziele zu ehrgeizig?

Die ukrainische Regierung hat sich selbst das Ziel gesetzt, die EU-Beitrittsverhandlungen bis Ende 2028 abzuschließen. In der Analyse der notwendigen Reformfortschritte wird nun aber deutlich vor dem Risiko gewarnt, dass damit zu große Erwartungen geschürt werden könnten. Die Kommission unterstütze das ehrgeizige Ziel, weise jedoch darauf hin, dass hierfür eine Beschleunigung des Reformtempos erforderlich sei, heißt es dort. Das gelte insbesondere in grundlegenden Bereichen wie der Rechtsstaatlichkeit.

Analyse auch zu Westbalkan-Staaten und Moldau

Neben der Ukraine werden am Dienstag auch das kleine Nachbarland Moldau sowie die Westbalkanstaaten Montenegro, Albanien, Serbien, Bosnien-Herzegowina, Nordmazedonien und Kosovo als EU-Beitrittsanwärter von der EU-Kommission bewertet. Zur Türkei und Georgien gibt es ebenfalls Analysen, in beiden Fällen liegt der Beitrittsprozess allerdings wegen demokratischer und rechtsstaatlicher Defizite auf Eis.

Am weitesten im EU-Aufnahmeprozess ist nach der neuen Analyse Montenegro. Dem Land wird bescheinigt, die Beitrittsverhandlungen bis Ende 2026 abschließen zu können, wenn es das Reformtempo beibehält. Für Albanien wird ein Abschluss der Beitrittsverhandlungen bis Ende 2027 für möglich gehalten.

Das bedeutet allerdings nicht, dass die Länder dann auch wirklich beitreten können. Voraussetzung dafür ist, dass alle EU-Staaten den von der EU-Kommission ausgehandelten Beitrittsverträgen zustimmen und diese dann auch ratifizieren. In Frankreich etwa könnte vor der Ratifizierung noch ein Referendum organisiert werden. In Brüssel, werden die zuletzt sehr langwierigen Entscheidungsprozesse innerhalb der EU mit Sorge gesehen. Grund ist insbesondere das Risiko, dass Länder mit fehlender Beitrittsperspektive engere Partnerschaften mit den Systemrivalen China oder Russland eingehen könnten.

Georgien nur noch auf dem Papier Beitrittskandidat

Schon jetzt als äußerst schwierige Fälle gelten die Beitrittskandidatenländer Georgien und die Türkei, die auch in diesem Jahr wieder ein negatives Zeugnis ausgestellt bekommen. Zu Georgien heißt es, das Land sei angesichts des Kurses der aktuellen Regierung nur noch auf dem Papier ein Beitrittskandidat. Als Beispiele werden die Verabschiedung repressiver Gesetze, eine politische Instrumentalisierung der Justiz, die Verfolgung von Oppositionsführern sowie willkürliche Verhaftungen von Demonstrierenden und Journalistinnen und Journalisten genannt. In der Türkei wurden ebenfalls weitere Rückschritte in den Bereichen Grundrechte und Rechtsstaatlichkeit festgestellt. Das Land sollte diese rückgängig machen, wird in dem Bericht gefordert.

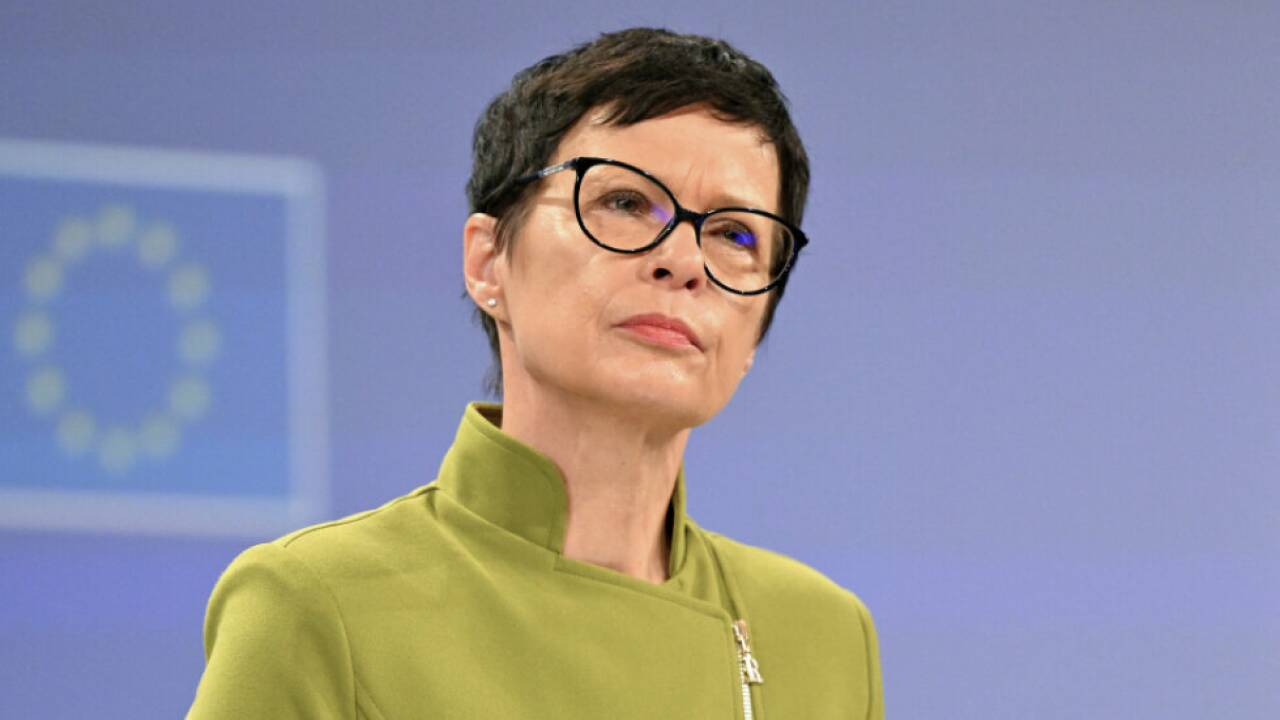

FPÖ warnt vor EU-Beitritt der Ukraine

"Der Beitrittsprozess der Ukraine hätte unter diesen Gegebenheiten und angesichts der jahrelangen, weit erfolgreicheren Prozesse mit anderen Aspiranten, die auf einen Beitritt warten, nie gestartet werden dürfen", forderte indes die FPÖ-Außenpolitik- und EU-Sprecherin Susanne Fürst. Ein sich aktuell im Krieg befindendes Land, "wo Korruption und Vetternwirtschaft grassieren" dürfe kein ernst zu nehmender EU-Beitrittskandidat sein, so Fürst. Ein Beitritt der Ukraine wäre wirtschaftspolitischer Selbstmord für die EU. Stattdessen sollte die EU-Kommission, den Beitrittsprozess mit Kandidaten wie Montenegro und Serbien voranzutreiben, so die freiheitliche Außenpolitik-Sprecherin.

(Quelle: APA/dpa)