Am Eingang zur Kantine sitzt ein Hund. Über ihm hängt ein Schild: "Wir bitten dringend, Hunde nicht zu füttern. Nehmen Sie Rücksicht auf die Pflege der Grünanlagen." Die Hunde ignorieren den Pflegehinweis, die Arbeiter das Fütterungsverbot. Sie streicheln die Streuner, große, sehr schlanke, weißgraue Tiere, und geben ihnen zu fressen. Niemand weiß, wie viele Hunde nach dem Reaktorunfall vom 26. April 1986 umgekommen sind. Es gibt auch keine endgültige Statistik, wie viele Menschenleben die Atomkatastrophe gekostet hat.

"Offiziell sind es noch immer die 31 Leute, deren Fotos hier hängen", sagt eine junge Mitarbeiterin des Tschernobyl-Museums in dem 45 Kilometer entfernten Städtchen Slawutitsch. Dort lebt ein Großteil der Atomschtschiki, der AKW-Techniker von Tschernobyl, dessen letzter Reaktor Ende 2000 abgeschaltet wurde.

Aber im Museum hängt auch eine Schrifttafel: Allein in der Ukraine hat demnach die Gesundheit von 2,1 Millionen Menschen, darunter 450.000 Kinder, gelitten. Westliche und russische Wissenschafter streiten über 4000, 60.000 oder 1,44 Millionen Krebstote.

Die Leute hier reden lieber über die Hunde. Alexei Moskalenko war Milizleutnant in der Kleinstadt Prypjat, wo viele Atomschtschiki wohnten. Er sagt, von den zehn Polizeihunden habe nur einer überlebt, eine Königsdogge, deren kurzes Fell man rein waschen konnte. Neun Schäferhunde mussten erschossen werden, weil sich die radioaktiven Teilchen nicht aus ihrem Fell entfernen ließen. Als die 49.000 Einwohner zwei Tage nach der Explosion evakuiert wurden, ließen sie ihre Haustiere in den Wohnungen zurück. Man hatte ihnen erklärt, sie könnten nach drei Tagen heimkehren. Aber Prypjat wurde zur verbotenen Stadt. Moskalenko zählte zu den Milizionären, die sie bewachten: "In Hauseingängen lagen sterbende Hunde und sahen uns an."

Der Reisebus saust über eine leere Asphaltgerade. Links und rechts drängen zwischen alten Kiefern junge Birken, Erlen und Pappeln ins Licht. Die Wälder um Tschernobyl gedeihen, aber Giuseppe, dem italienischen Lehrer auf dem Fensterplatz, ist das nicht ganz geheuer. In Kiew habe man ihm erzählt, er solle Wodka trinken oder trockenen Rotwein, das helfe gegen die Strahlung. Inzwischen bieten Reisebüros Fahrten in die 2600 Quadratkilometer große Sperrzone an. Bis zu zweitausend Touristen wollen täglich an der Radioaktivität schnuppern. Die Apokalypse ist zur Attraktion geworden. Und die US-britische Fernsehserie "Chernobyl" bricht alle Rekorde.

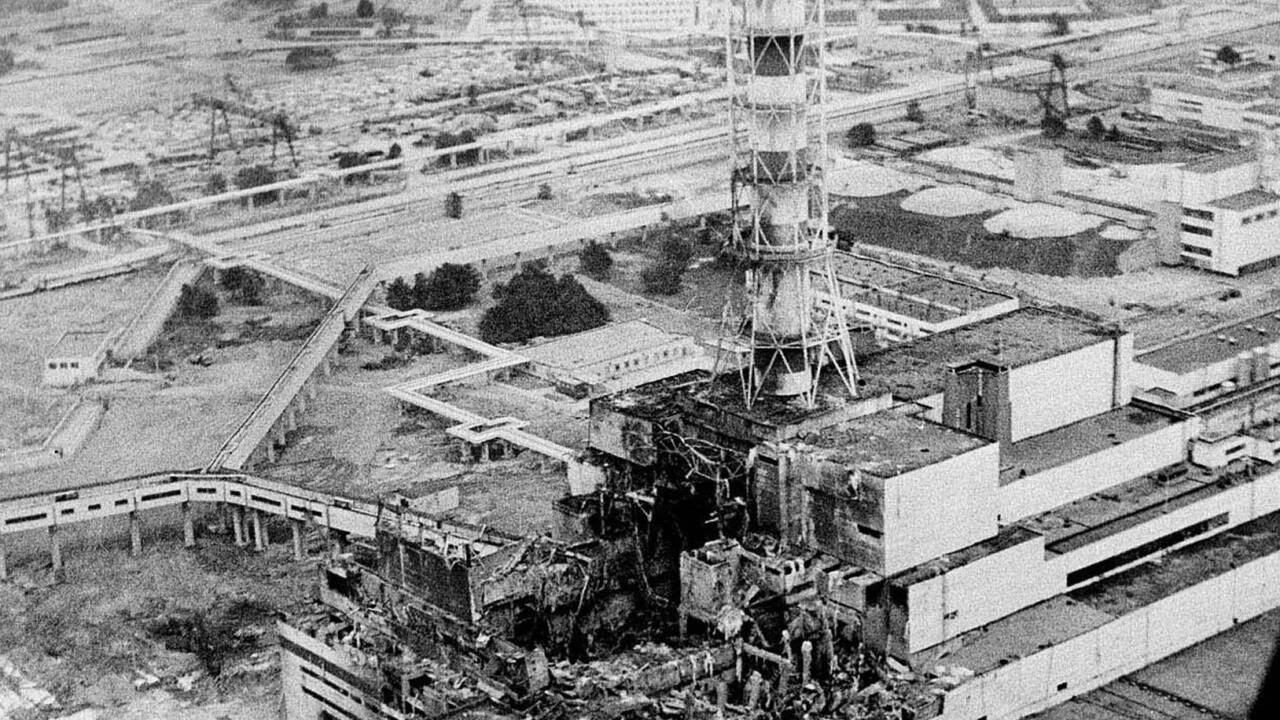

"Es lief alles wie üblich, nur in der Schaltzentrale hatten sich viele Leute versammelt." Viktor Iwkin arbeitete in der Unglücksnacht als Messtechniker im Reaktor. Ein Experiment war geplant. Als Viktor von einem Gang aus dem Turbinensaal in die Schaltzentrale zurückkehrte, bemerkte er, dass es Probleme gab. "Aber dann haben sie den Reaktor wieder stabilisiert, ich bin gegangen", erzählt er. So sah er nicht mehr, wie sich das Hochfahren überraschend beschleunigte, wie der zuständige Ingenieur auf den Notabschaltknopf drückte. Aber die Konstruktion der Reaktoren hatte einen fatalen Fehler: Das Einfahren der Bremsstäbe wirkte zunächst umgekehrt, Aktivität und Temperatur im Reaktor schossen in die Höhe, zwei Wärmeexplosionen zerrissen den Meiler. Tonnen radioaktiver Teilchen flogen in die Luft. "Ein dumpfes Dröhnen, das alles erschütterte, dann noch eines", erinnert sich Iwkin.

Draußen bemerkte kaum jemand etwas. "Es knallte zwei Mal, als hätte jemand in der Nachbarschaft die Tür zugeschlagen", sagt Milizionär Moskalenko. Er hatte 400 Meter weiter gerade zwei Schwarzfischer am Kühlteich erwischt. Der Reaktor war jetzt atomarer Schutt, "es regnete Asche, die nach verkohltem Kabel roch". Moskalenkos Gesicht glühte, aber im Spiegel sah er später ein leichenblasses Gesicht. Strahlenverbrennungen. Der Urwald von Tschernobyl hat das Kolchosendorf Salissja verschluckt, hier ist es sehr grün und sehr still. Es gibt wieder Wölfe und Braunbären. Wisente und Przewalski-Wildpferde wurden erfolgreich ausgewildert, auch andere seltene Tierarten vermehren sich. Die Radioaktivität schadet dem Wild offenbar viel weniger als die Zivilisation.

Iwkin erzählt, ein Betastrahlenmesser an der Wand sei regelrecht geplatzt. Die Männer zogen sich zu ihren Kollegen in den benachbarten dritten Reaktorblock zurück, stießen aber immer wieder in den Turbinensaal des Unglücksreaktors vor, machten Messungen, schalteten Systeme ein oder aus. Die Nachtschicht kämpfte um die Rettung des schon zerstörten Reaktors.

Gegen fünf Uhr morgens kam das Kommando, die Hälfte der Techniker abzuziehen. "Mein Partner Igor Fedin sagte: ,Vitja, du hast heute genug geschluckt.'" Den Rest der Nachtschicht verbrachte Iwkin im Luftschutzkeller des AKW, sah, wie Kollegen sich erbrachen, ihn packten die Brechanfälle Stunden später, als er zu Hause frühstücken wollte. Fedin starb vor sechs Jahren.

Die 16-stöckigen Plattenbauten der Stadt Prypjat wirken wie löchrige Felsen im Urwald, drinnen riecht es modrig. Im Einkaufszentrum hängen noch blau-weiße sowjetische Schilder: "Fleisch und Fette", "Käse und Topfen". Darunter schimmeln Sofas im Schutt, es herrscht Unordnung wie nach einem verlorenen Krieg. Am Abend nach dem Unfall stiegen Iwkin und alle Kollegen der Nachtschicht, die sich noch auf den Beinen hielten, in Prypjat wieder in den Bus nach Tschernobyl. Die Atomschtschiki kehrten an ihren jetzt mörderischen Arbeitsplatz zurück, dort kämpften Feuerwehrleute, Soldaten und Fachleute gegen den GAU. Hunderttausende folgten, eine Massenheldentat ohne viel Pathos. "Liquidatoren" wurden sie genannt.

"Wir haben das getan, was unsere Pflicht war", sagen Iwkin und Moskalenko fast wortgleich. "Niemand hat gefragt, welche Strahlung er riskiert", erklärt der Atomphysiker Viktor Gerasko. Gerasko arbeitete nach dem Unfall 22 Jahre am Reaktor und seiner "Sarkophag" genannten Schutzhülle. Er und andere Experten hätten manchmal ihr Dosimeter liegen gelassen, um nicht wegen zu hoher Strahlung aus dem Gefecht genommen zu werden.

Das stillgelegte AKW sieht fast postmodern aus. Über einer verrotteten Industrielandschaft thront die neue Schutzhülle des Reaktors. Sie glänzt silbern wie ein futuristisches Fußballstadion. Ein Zwei-Milliarden-Euro-Gewölbe, Gerasko nennt es die "teuerste Scheune der Welt". Es fehle an zweifelsfrei funktionierender Technik, um das Konzept des Projekts zu verwirklichen, den alten Stahlbetonsarkophag auseinanderzunehmen und den verbliebenen atomaren Brennstoff zu entsorgen.

Der Messtechniker Iwkin und der Milizionär Moskalenko wurden mit schweren radioaktiven Dosen von 60 und 87 Röntgen in eine Kiewer Strahlenklinik gebracht und monatelang behandelt, mit Bluttransfusionen, Ascorbin, Nikotinsäurespritzen und Importmedikamenten. "Es gab kaum Erfahrungen, die Ärzte haben experimentiert", sagt Iwkin.

Nicht ohne Erfolg. Beide kehrten in die Zone zurück, Moskalenko patrouillierte in Prypjat, Iwkin arbeitete im dritten Reaktorblock, bis auch der 2000 ausgeschaltet wurde. Die Tschernobyler sind jetzt um die sechzig, alle sind in Pension, trotzdem arbeiten die meisten weiter. Iwkin, er überstand 2003 einen Herzinfarkt, leitet jetzt einen Montagebetrieb. "Ich muss ja meine Enkel großziehen." Jetzt lächelt er.

Einer der Katastrophenarbeiter, ein Hüne, der aussieht, als hätte er eine Karriere als US-Footballer hinter sich, sagt, vor einigen Jahren habe man ihm einen Zahn gezogen und gemessen: 800 Röntgen. "Aber schreiben Sie das nicht, das glaubt sowieso keiner, mit der Dosis überlebt niemand." Der Tod drückt auch in Tschernobyl manchmal ein Auge zu.