"Da gehst her" - Holl wusste, jetzt setzt es was: Prügel, Schreie, Demütigungen. Vom eigenen Vater. Zu ihm, dem Großbauern, war der uneheliche Sechsjährige auf den Hof in Uttendorf gekommen, der für ihn zum Vorhof zur Hölle wurde. Eindrücklich schildert der 1944 in Krimml geborene Franz Innerhofer in seinem autobiografischen Roman "Schöne Tage", wie er als Hilfsknecht auf dem Hof litt.

Ganz anders beschreibt Georg Eberl (1893-1975) seine Kindheit in Piesendorf. Zwar war auch diese von Entbehrung und harter Arbeit gekennzeichnet, wie Eberl in "Als ich Jungknecht war" erzählt, aber im Ton weniger anklagend.

Nur wenige Überlieferungen von Betroffenen

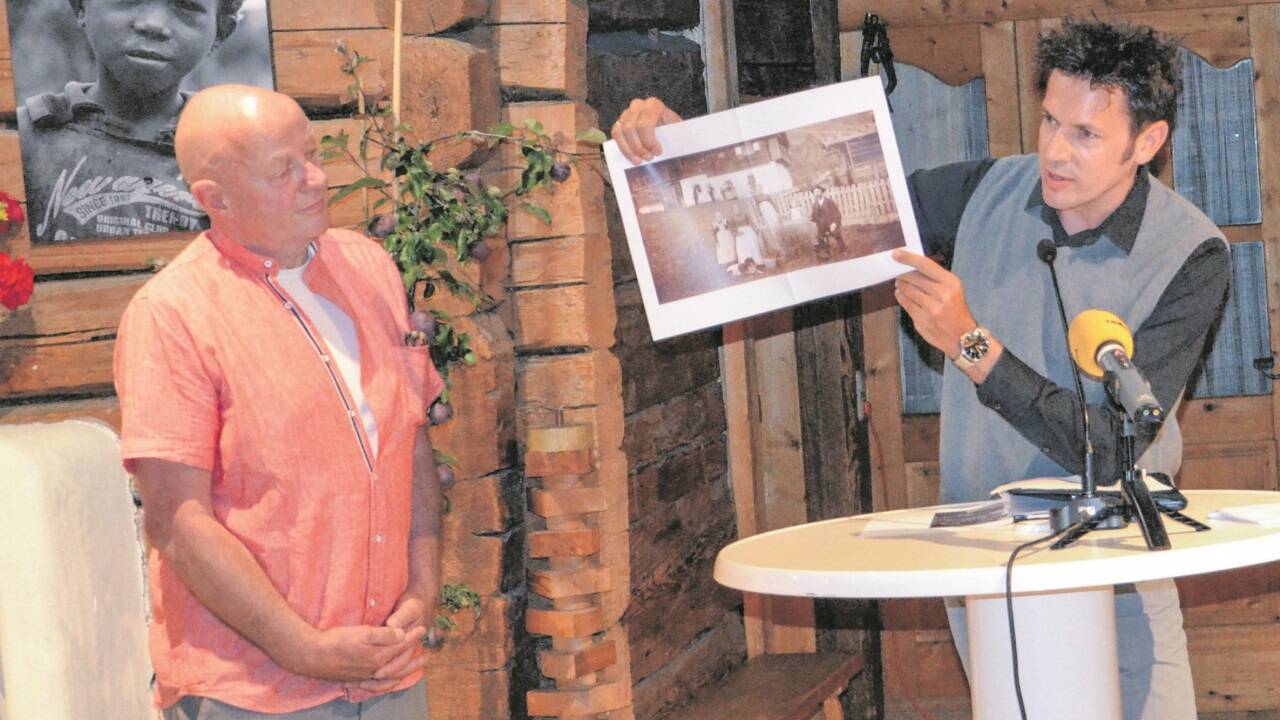

Aus den genannten Büchern las Charly Rabanser, Theatermacher und Schauspieler aus Neukirchen, kürzlich im Kammerlanderstall, zeigte Innerhofers und Eberls literarische Zugänge zu den damals herrschenden Verhältnissen auf. Zu hören war nichts "über die gute alte Zeit, nichts über Bergromantik. Vielmehr ging es um stimmlose Kinder, um rechtlose Mägde und Knechte, ihr karges, entbehrungsreiches Dasein, ihre Existenz zwischen Gott und dem Gutdünken der Bauersleute", wie Robert Kleindienst sagte.

War es so wie in den Büchern geschildert?

Michael Span, Historiker vom Freilichtmuseum Großgmain, ging darauf ein. "Ich glaube, es kommt darauf an, bei wem man in Diensten war, wie es einem selber gegangen ist, welche psychische und körperliche Verfassung man hatte. Das ist eine individuelle Sache." Es gebe auch nur wenige Überlieferungen von Dienstboten. "Was auffällt, ist die Härte der Arbeit, die Kargheit des Essens, dass es kalt war im Winter und heiß im Sommer, die Bremsen lästig waren, das sind Dinge, die sich überall wiederholen."

Die Bedeutung der Dienstbotenordnung

Zu den wenigen, die davon erzählen konnten, gehören Innerhofer und Eberl. Für Rabanser ist der Text von Eberl "weich", der von Innerhofer "hart und mit negativer Energie verbunden". Eines hätten beide gehabt: die Sprache, um sich mitzuteilen. "Sprache hat etwas Therapeutisches", so Rabanser, wer ihrer mächtig sei, könne sich "befreien". Span stützte sich bei seinen Erläuterungen auf Daten und Forschungsergebnisse. Bedeutend war die Dienstbotenordnung. Nach dieser waren Knechte und Mägde ihrem Dienstherrn unterworfen, zu "Gehorsam, Fleiß, Treue, Ehrerbietung, Aufmerksamkeit und Wahrhaftigkeit verpflichtet". Sie hatten sich der Hausordnung zu unterziehen, Befehle, Ermahnungen und Verweise mit Ehrerbietung und Bescheidenheit anzunehmen. Der Bauer durfte ins Private eingreifen, etwa Truhen und Taschen durchsehen. Er konnte Besuchsverbote aussprechen, sogar körperlich züchtigen. Der älteste Sohn erbte den Hof, die anderen Geschwister gingen leer aus. Diese wurden dann sehr oft Mägde und Knechte, aus dieser sozialen Schicht gab es kaum ein Entkommen. Oft begann die Arbeit schon für Neunjährige. Normalerweise begann das Dienstbotenleben nach Ende der Schulpflicht mit 12 bis 14 Jahren.

"Manche Bauern behandelten ihre Dienstboten wie Familienmitglieder"

Trotz der harten körperlichen Arbeit und geringen Rechte war es nicht überall gleich - das betonte Span: "Manche Bauern behandelten ihre Dienstboten wie Familienmitglieder." In "Dienstbotenbüchern" wurde dokumentiert, bei welchen Bauern die Arbeitskräfte tätig waren. Darin finden sich persönliche Daten wie Familienstand, Geburten, Heirat. Heiraten war für besitzlose Knechte und Mägde schwierig, es brauchte mitunter das Ja des Bürgermeisters. Exakte Daten zur Dienstbotenanzahl im Pinzgau gibt es nicht. Vor ca. 200 Jahren gehörten etwa 60 Prozent der Mittersiller Bevölkerung dazu. In den 1930er-Jahren gab es rund 300.000 in Österreich. Nach dem 2. Weltkrieg löste sich das System allmählich auf, Technik löste das Gesinde ab.

Einer im Publikum hätte mehr zu Innerhofer sagen können, sein Halbbruder Albert Bernhard, der in Neukirchen lebt. Er sagte den PN: "Ich freue mich, dass Franz nicht vergessen wird." Charly Rabanser hat Innerhofer nur ein Mal persönlich getroffen, für eine Lesung im Cinétheatro. "Er war eine unglaublich beeindruckende Erscheinung." Äußerlich stark, aber innerlich fragil: Innerhofer beging 2002 Suizid.

Das Dienstbotenwesen stand kürzlich im Kammerlanderstall im Fokus. Dazu hatte der Verein Tauriska Experten geladen, viele Besucher nahmen daran teil. Für Musik sorgten der 14-jährige Simon Embacher (steirische Harmonika) und der 15-jährige Jakob Höller (Gitarre). Zum Ausklang ließen sich alle von Slow Food Pinzgau verköstigen, während in kleinen Gruppen intensiv weiterdiskutiert wurde. Ein Fazit: Dienstboten durften früher nur selten ihre Stimme erheben - doch die Stimmen derjenigen, die es taten, klingen bis heute nach.