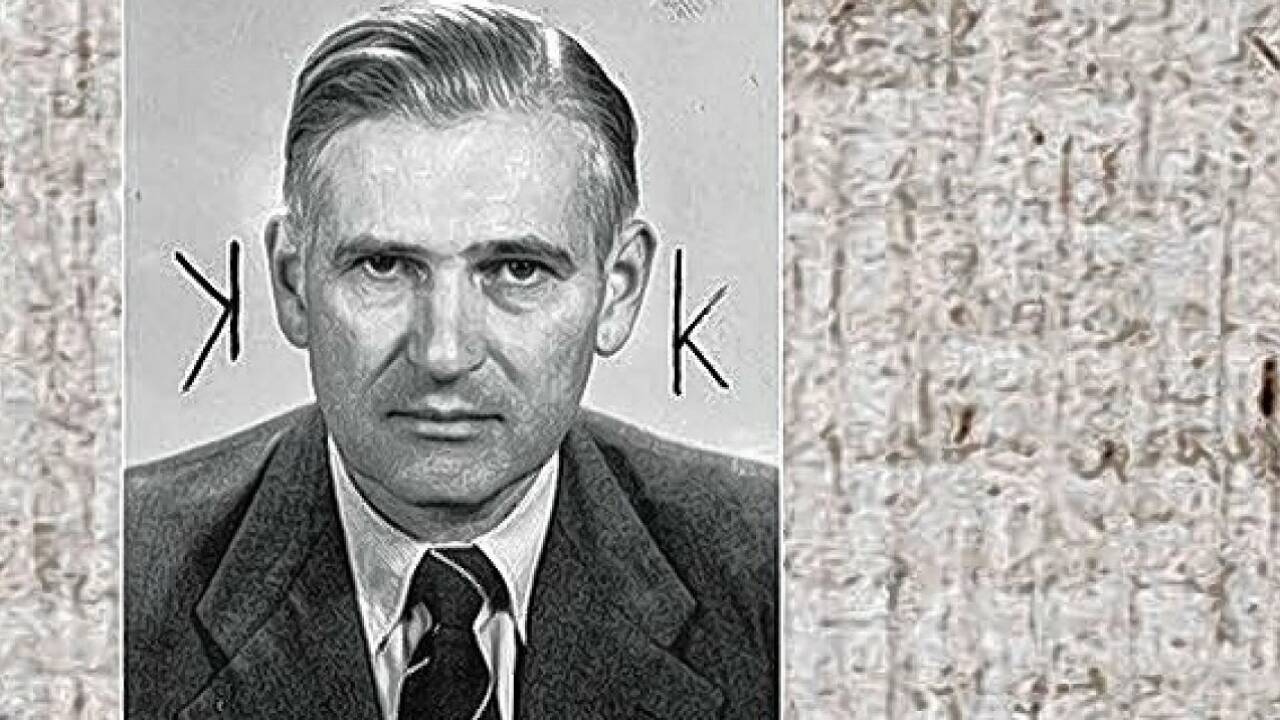

Als der Direktor des Museum Carolino Augusteum (heute Salzburg Museum) Kurt Willvonseder am 3. November 1968 in Salzburg starb, hielt der Landtag eine Schweigeminute ab. Keine Erwähnung fand, dass er sich schon unter den Nationalsozialisten als Forscher einen Namen gemacht hatte.

Der Historiker Robert Obermair beschreibt Willvonseders Laufbahn in einem neuen Buch und wird nun dafür ausgezeichnet. "Die Vergangenheit Willvonseders wurde bis zu seinem Tod im Jahr 1968 nie öffentlich thematisiert", erklärte Obermair, dessen Buch im Frühjahr im Otto Müller Verlag Salzburg erscheint, im Gespräch mit der APA. Und das, obwohl dem Prähistoriker aufgrund seiner Stellung als SS-Obersturmführer im Zuge der Entnazifizierung nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sämtliche Ämter und die Lehrbefugnis an der Universität Wien entzogen wurden.

Doch schon im Jahr 1954 wurde er zum Direktor des renommierten Museum Carolino Augusteum bestellt. Möglich machten das unter anderem die guten politischen Beziehungen des Prähistorikers: "In Salzburg erhielt er von sehr einflussreicher Seite Unterstützung - zum Beispiel durch Landeshauptmann Josef Klaus, der später Bundeskanzler werden sollte", berichtete Obermair, der derzeit an seiner Dissertation arbeitet.

1964 holte die Universität Salzburg den Prähistoriker als Lehrbeauftragten, 1966 erhielt er wieder die Lehrbefugnis, 1967 wurde er außerordentlicher Professor. Mit der von ihm angestrebten Rückkehr auf den Wiener akademischen Boden scheiterte der Willvonseder hingegen.

Schon im NS-Regime hatte sich Willvonseder als geschickter Netzwerker bewiesen: "Spätestens ab Ende 1938 wurde er in vielen Belangen durch die NS-Wissenschaftsorganisation 'Ahnenerbe' und hier besonders durch deren Reichsgeschäftsführer Wolfram Sievers unterstützt", meinte Obermair. So gelang dem Prähistoriker nicht nur eine rasche Uni-Karriere, sondern besonders auch der Aufstieg im Bereich der Denkmalpflege. Ausgrabungen bei MauthausenDort avancierte er beispielsweise zum Gaupfleger der Bodenaltertümer in den Reichsgauen Niederdonau und Wien, wo er u.a. an den Ausgrabungen rund um das Konzentrationslager Mauthausen-Gusen beteiligt war. Aber auch zu Oswald Menghin, Unterrichtsminister im "Anschlusskabinett" Österreichs unter Arthur Seyß-Inquart, pflegte Willvonseder schon als Student enge Beziehungen.

Mit der NS-Herrschaft habe sich Willvonseder generell "vortrefflich arrangiert", wie es Obermair ausdrückt - er suchte um Mitgliedschaft in der NSDAP und der SS an, die ihm beide gewährt wurden. Er war auch Träger des "Ehrenwinkels der Alten Kämpfer", auch wenn der Prähistoriker allen bekannten Quellen nach vor 1938 kein Mitglied einer nationalsozialistischen Organisation gewesen sein dürfte.

Das war spätestens im Jahr 1954 vergessen - als man ihn als Museumsdirektor berief und dabei anderen Kandidaten vorzog. Dies war kein Einzelfall, betonte Obermair: "Ähnlich wie Willvonseder gelang es vielen Mitgliedern des 'Ahnenerbes', nach und nach wieder an die Universitäten und andere Forschungsstellen zurückzukehren."

Für seine Arbeit wurde Obermair mit dem Herbert-Steiner-Anerkennungspreis 2014 ausgezeichnet, die Preisverleihung findet morgen, Freitag, in Wien statt. Die Hauptpreisträger sind Anna Hajkova für ihre Arbeit zu Häftlingsgesellschaften im Ghetto Theresienstadt sowie Kim Wünschmann, die die Geschichte jüdischer Häftlinge in den Konzentrationslagern der Nazis in den Jahren 1933 bis 1939 untersucht hat.

Seit 2004 wird der Herbert-Steiner-Preis jährlich vom Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes und der International Conference of Labour and Social History für ausgezeichnete Arbeiten zu Widerstand/Verfolgung/Exil in der Zeit des Faschismus und Nationalsozialismus, zum Umgang mit dieser Vergangenheit nach 1945 und zur Geschichte der Arbeiterbewegung verliehen. Insgesamt werden maximal 10.000 Euro pro Jahr ausgeschüttet.