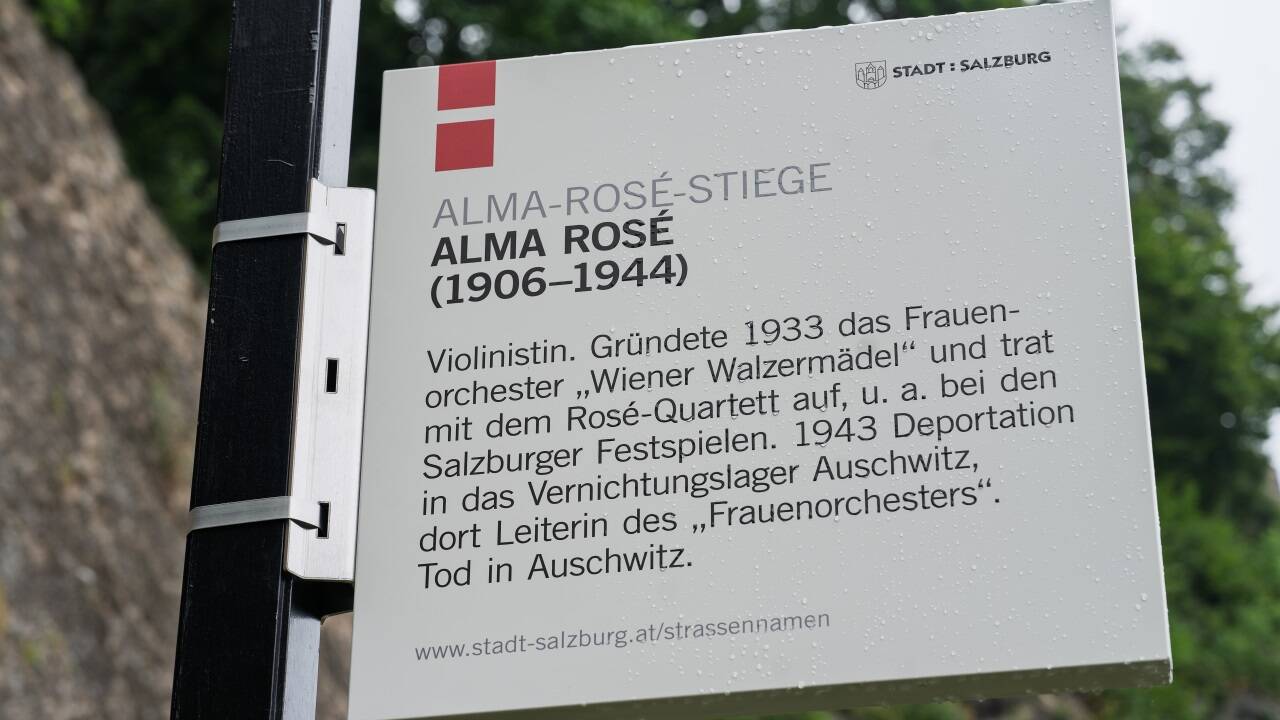

Am Donnerstag wurde die bisher namenlose Treppe mit 117 Stufen auf den Mönchsberg offiziell in "Alma-Rosé-Stiege" benannt - im Rahmen eines feierlichen Festakts. Alma Rosé war eine herausragende Musikerin mit Auftritten bei den Salzburger Festspielen, die unter dem NS-Regime verfolgt, deportiert und ermordet worden war. Die Benennung der Treppe geht auf einen - mit großer Mehrheit angenommenen - Beschluss des Salzburger Gemeinderats im Dezember 2024 zurück. Die Treppe führt von der Reichenhaller Straße - nahe der Ausfahrt der Altstadtgarage - auf den Mönchsberg.

Nur vier Prozent der Straßen und Plätze nach Frauen benannt

Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) bekräftigte beim Festakt, dass die Stadt "den nun eingeschlagenen Weg mutig weitergehen wird". Sabine Veits-Falk, Amtsleiterin Stadtarchiv und Statistik, erläuterte die Lebensgeschichte Alma Rosés und verwies darauf, dass Salzburg verstärkt die Opfer des Nationalsozialismus ehre und bewusst Frauen sichtbarer mache: "Derzeit sind nur vier Prozent der Straßen und Plätze nach Frauen benannt." Ulrike Sych (Rektorin der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien) beschrieb die schrecklichen Zustände im KZ Auschwitz-Birkenau. "Alma Rosé hat Widerstand geleistet und den Häftlingen Hoffnung geschenkt. Die Frauen mussten Demütigungen und Entwürdigungen erleiden, von denen wir keine Vorstellung haben. Dafür gibt es keine Worte."

Eine Nicht von Gustav Mahler

Alma Rosé wurde 1906 in Wien geboren - als Tochter des berühmten Konzertmeisters Arnold Rosé und Nichte von Gustav Mahler. Sie war eine hochbegabte Violinistin und Leiterin des von ihr gegründeten Frauenorchesters "Die Wiener Walzermädeln". 1936 trat sie bei den Salzburger Festspielen auf. Nach dem "Anschluss" Österreichs an NS-Deutschland floh sie zunächst nach Großbritannien, dann in die Niederlande. 1942 wurde sie auf ihrer Flucht in die Schweiz im besetzten Frankreich verhaftet und 1943 ins Frauenlager von Auschwitz-Birkenau deportiert.

In Auschwitz wurde Rosé dem Mädchenorchester zugeordnet

In Auschwitz-Birkenau wurde sie - unter extremsten Bedingungen - dem Mädchenorchester zugeordnet. Musik wurde für sie und viele Mitgefangene zur Überlebensstrategie - und zum Akt menschlicher Würde im Unmenschlichen. Alma Rosé - vormals Stargeigerin auf großen Bühnen, an ihrem Lebensende Geigerin und Dirigentin im Vernichtungslager Auschwitz - starb am 5. April 1944, vermutlich an einer Lebensmittelvergiftung oder an Typhus.