Auch im Jahr 2040 würden noch rund 55 Prozent des heutigen Bedarfs an flüssigem Kraftstoff bestehen. Selbst dann seien 37 Prozent aller Pkw, 62 Prozent der Lkw und Busse sowie nahezu alle Flugzeuge und Schiffe weiterhin auf Verbrennungsmotoren angewiesen, rechnete Corentin Prié, Manager bei Porsche Consulting, am Donnerstag in einer Aussendung vor.

Interessensvertreter: E-Fuels kein Nischenprodukt

Shena Britzen, Leiterin des Wasserstoffprogramms bei dem deutschen Technologie- und Rüstungskonzern Rheinmetall, wiederum sah in synthetischen Kraftstoffen "eine strategische Notwendigkeit". Sie verwies in ihren Ausführungen darauf, dass in Krisen- oder Kriegsfällen das bestehende Stromnetz und die Ölimporte sehr verletzlich seien.

Jochen Danninger, Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich, betonte: "Für den Standort Österreich ist die Energiewende nicht nur eine ökologische, sondern eine wirtschaftliche Frage. E-Fuels schaffen Wertschöpfung, sichern Arbeitsplätze und eröffnen Exportchancen in einem globalen Milliardenmarkt". Stephan Schwarzer, Generalsekretär der Interessensvereinigung eFuel Alliance Österreich, ergänzte: "E-Fuels sind kein Nischenprodukt, sondern ein zentraler Baustein für Klimaschutz, Arbeitsplatzerhaltung und Versorgungssicherheit."

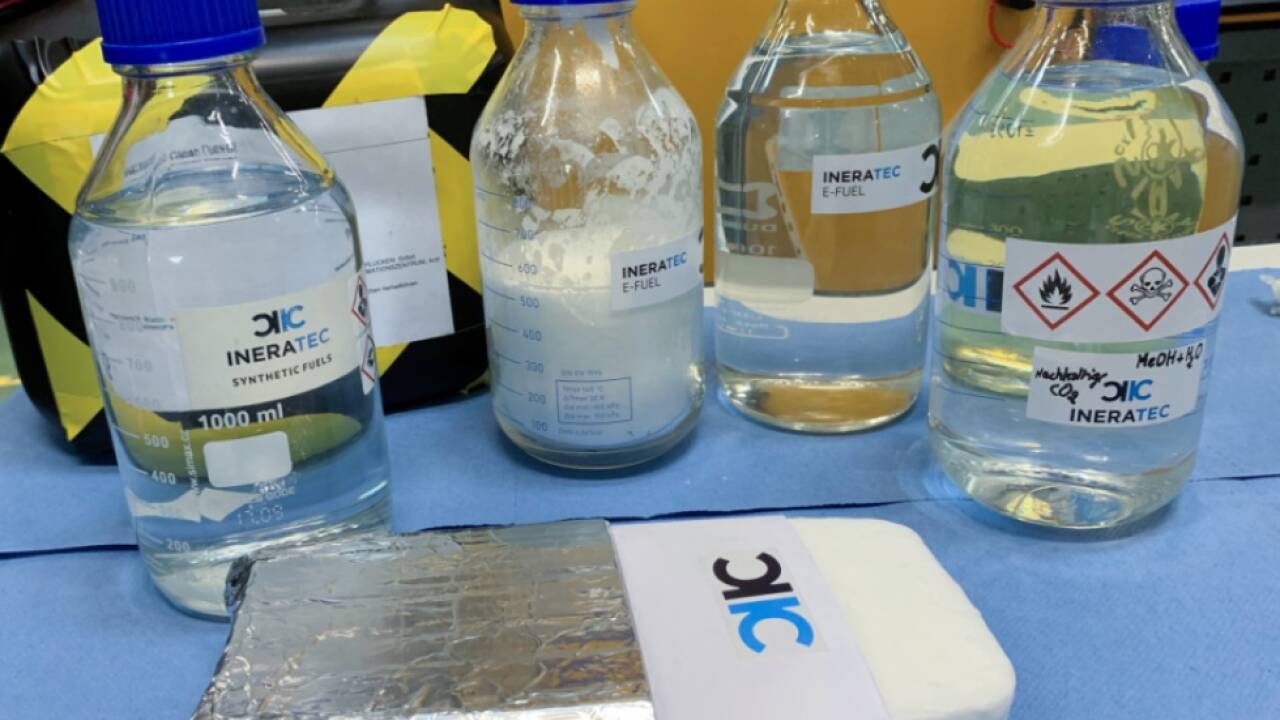

E-Fuels machen aus Wasser und Strom Treibstoff

E-Fuels sind wegen der hohen Herstellungskosten, mangelnder Verfügbarkeit und schwacher Energienutzung für den Einsatz im Pkw-Bereich umstritten. Im Schwerverkehr, bei Schiff- und Luftfahrt gelten sie allerdings vielen als Hoffnungsträger. Bei E-Fuels wird Wasser mittels Elektrolyse in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten. Dieser Wasserstoff wird dann mit Kohlendioxid verbunden. Anschließend wird dieses Gas mittels der Fischer-Tropsch-Synthese zu synthetischem Benzin, Diesel oder Kerosin.