Paris feiert: Notre-Dame ist wieder geöffnet - und sie ist einfach prachtvoll

Ein Ziel und eine Leidenschaft. Der neue Glanz der Kathedrale ist 2000 Frauen und Männern zu verdanken.

Er ist wieder da. Wie Phönix, der mythische Vogel, ist der Hahn der Asche entstiegen und sitzt nun wieder auf der 96 Meter hohen Spitze des Turms, um über Notre-Dame und die Stadt Paris zu wachen. Sein vergoldetes, flammengleiches Gefieder fängt die Strahlen der Sonne ein, die hinter der Kathedrale aufgeht, und wärmt sich im rosafarbenen Glanz der Dämmerung, die im Westen die Nacht ankündigt.

Er ist neu und ist es nicht. Wie Notre-Dame, die aus dem Feuer Wiederauferstandene. Der Hahn galt als verloren, als am 15. und 16. April 2019 ein Flammensturm den mehr als 800 Jahre alten hölzernen Dachstuhl vernichtete und den Vierungsturm mitsamt Teilen des Gewölbes in das Zentrum der Kirche zwischen Langschiff und Querschiff stürzen ließ.

Doch Philippe Villeneuve, auf der traurigen Suche nach dem, was unter verkohlten Resten und in Löschwasserlacken noch zu finden war, hatte Glück. Der Hahn, der seit der großen Restaurierung Notre-Dames im 19. Jahrhundert seinen Schnabel in den Wind gehalten hatte, lag unter den Trümmern. Ein wenig verbeult, doch ganz. Und in seinem Inneren barg er wie ehedem die kostbaren Reliquien: ein Stück der Dornenkrone Christi und kleine irdische Überreste der heiligen Genoveva, der Schutzpatronin von Paris.

Für Philippe Villeneuve, Chefarchitekt für historische Monumente, der seit 2013 alle Restaurierungskampagnen für die Kathedrale verantwortet, war der Fund ein kleines Wunder. Notre-Dame, deren Vierungsturm - "La Flèche" genannt - er als Tattoo auf seinem Unterarm trägt, ist für ihn zum Lebensthema geworden. Und so hatte er eine Idee, die zugleich ein Zeichen der Zuversicht sein sollte. Der Hahn, der im Christentum das Licht und die Auferstehung symbolisiert, sollte künftig mit frischen Kräften auf dem Turm sitzen. Philippe Villeneuve zeichnete den Vogel neu, mit Federn, die wie Flammen züngeln. Sein kupfernes Herz würde ab 2024 neben den Reliquien eine Liste enthalten.

Rettung Notre-Dames bleibt unvergessen

Sie ist heute das Zeugnis von Wagemut, Entschlusskraft und Kampfgeist, von Wissen, Neugier, Erfahrung und Können. Auf ihr stehen die Namen Hunderter Feuerwehrleute, denen die Rettung Notre-Dames zu verdanken ist. Viele von ihnen haben in dieser Nacht ihr Leben dafür riskiert und in Minutenschnelle folgenschwere Entscheidungen treffen müssen. Etwa jenen Entschluss, den lichterloh brennenden Dachstuhl aufzugeben und die Wasserstrahlen bevorzugt auf die beiden Glockentürme zu richten. Wären die tonnenschweren Bronzegeläute hinabgestürzt, so hätten auch die Mauern der Fassaden nicht standgehalten. General Jean-Claude Gallet, Kommandant der Feuerwehrbrigade von Paris, hat das Ringen im Magazin der "Pompiers de Paris" so zusammengefasst: "Man weicht nicht zurück, man hält durch. Unsere Kameraden haben im erbitterten Kampf das Risiko akzeptiert und geteilt. Der Sieg in Notre-Dame war das Ergebnis unserer Fähigkeiten, der permanenten Anpassung unserer Kenntnisse und des Nachdenkens darüber, wie die Herausforderungen einzuschätzen waren. Und doch sind wir zu Füßen von Notre-Dame nur die treuen Schutzengel unseres kulturellen Erbes." Aus Durchhaltevermögen, Respekt und Demut sollte die Richtschnur für das Kommende geknüpft sein.

Handwerker rekonstruieren Kathedrale detailgetreu

So enthält das Verzeichnis denn auch die Namen jener 2000 Frauen und Männer aus 250 französischen Handwerksbetrieben, Ateliers und Forschungseinrichtungen, die die Kathedrale binnen fünf Jahren wiederaufbauten. Mithilfe modernster Technik, aber auch, indem sie sich die Methoden der Vorfahren aneigneten, deren Werkzeuge nachbauten und wie damals mit Meißel, Maurerkelle und Axt arbeiteten. Der 2800 Quadratmeter große Dachstuhl aus dem 13. Jahrhundert etwa ist detailgetreu rekonstruiert und bis in die hölzernen Verbindungen hinein das Werk vieler Hände.

Private und staatliche Waldbesitzer in ganz Frankreich hatten dafür - sowie für den Bau des Vierungsturms - 2000 Eichen gespendet, alle zwischen 80 und 150 Jahre alt, denn sie mussten einen Durchmesser von 50 bis 110 Zentimetern haben. Das wurde im Land wie jede große Maßnahme der Restaurierung kontrovers diskutiert. Am Ende konnten die Forstleute mit Zahlen beruhigen: Eichen bedecken in Frankreich 3,8 Millionen Hektar von 17 Millionen Hektar Wald. Von 1,2 Milliarden Eichen haben 90 Millionen einen Durchmesser von mehr als 50 Zentimetern. Die meisten Stämme schickten schließlich Burgund, das Elsass, Lothringen und die Franche-Comté, das Tal der Loire und die Normandie.

Handwerk gewinnt an Anerkennung

Am "Tag des Kulturerbes" im vergangenen September, als Notre-Dames Fachleute auf dem Platz vor der Kathedrale ihre Gewerke vorführten, zeigten denn auch die Zimmerer ihre Arbeit. Dank der "Baustelle des Jahrhunderts" hat so das Handwerk in Frankreich, wo manuelle Berufe immer noch wenig gelten, Anerkennung bekommen. "Die Alten haben viel gewusst. Und wir sind froh, dass wir in einer Linie mit ihnen stehen dürfen", hieß es da und dort mit Stolz.

Würden Menschen des Mittelalters Notre-Dame jetzt betreten, sie könnten die Kathedrale wiedererkennen und auch nicht. Das Bauwerk wurde zwischen 1163 und 1345 mit Kalksteinen aus dem Raum Paris errichtet. Das Material ist hell und hart. Gutachter haben 40 Varianten registriert, die verwendet wurden. Entsprechend kompliziert war in den noch existierenden Steinbrüchen die Suche nach Ersatz.

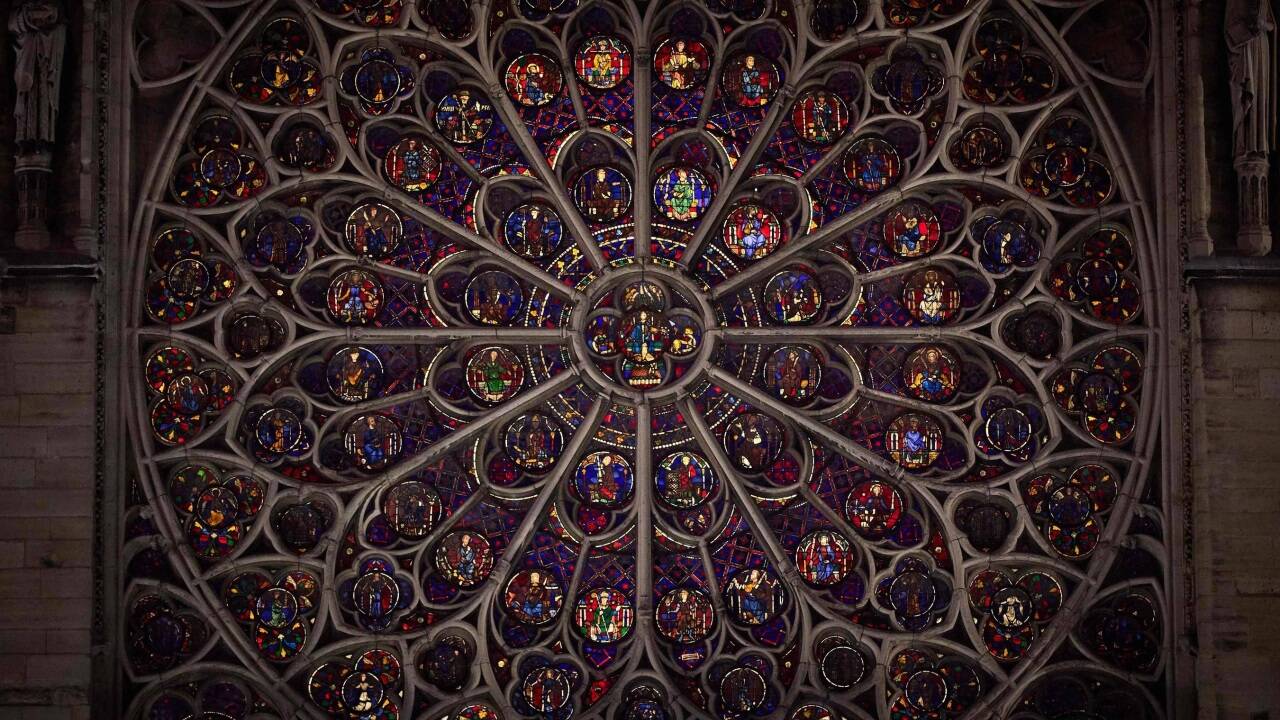

In der Kirche ist jetzt das jahrzehntelang vertraute Grau von Kalkstein und Verputz dem wohl ursprünglich zarten, fast golden schimmernden Cremeton gewichen. Die um die Kirche wandernde Sonne lässt die Glasfenster leuchten. Sie waren - auch das war wie ein Wunder - unversehrt geblieben, mussten aber vom Bleistaub des geborstenen Daches gereinigt und neu fixiert werden. Das einfallende Licht malt nun in allen Farben des Regenbogens fantasievolle Formen an die Mauern und Säulen des Kirchenschiffs. Mittelalterliche Gläubige hätten sich über solche Zeichen mit dem Himmel verbunden gefühlt. Eine gotische Kathedrale mit ihrer nach oben strebenden, alles Schwere meidenden Architektur war die irdische Verheißung des "Himmlischen Jerusalem", von dem in der Offenbarung des Johannes die Rede ist. Ein Ort des Trostes und der Hoffnung, an dem es weder Leid noch Tod gibt. Ein Aufgehen im Licht.

Mittelalterliche Architektur fördert Gemeinschaftssinn

Der britische Historiker Ian Mortimer, der eine Lanze dafür bricht, die Leistungen des Mittelalters anzuerkennen, hat dafür diese Worte gefunden: "Es fällt uns leicht, die Errungenschaften der Vergangenheit in einem säkularen Zeitalter als überflüssig zu betrachten. Manche behaupten, eine mittelalterliche Kathedrale habe heute nicht mehr Bedeutung als eine Burg oder ein Rezept zur Linderung der Pestsymptome aus jener Zeit. Aber das ist falsch. Abgesehen von der Tatsache, dass diese Gebäude noch immer Gemeinschaften praktizierender Christen dienen, erfüllen sie auch viele Funktionen für uns alle, ob wir nun an Gott glauben oder nicht. Sie sind inspirierend. Sie sind visuell beeindruckend. Sie sind Gemeinschaft stiftend. Städte sind stolz auf sie, weil sie ihre historische Bedeutung und Identität symbolisieren. Sie bieten einen Raum, in dem sich viele Menschen versammeln können, um ein Ereignis von großer Bedeutung zu feiern. In vielen Fällen bieten sie einen Rückzugsort vom Lärm und Druck der modernen Welt wie auch eine Zuflucht vor dem Gefühl, dass alles vergänglich ist."

Notre-Dame prägt französische Geschichte

In diesem Sinn war Notre-Dame von dem Moment an, als Abt Maurice de Sully 1163 die ersten Steine setzen ließ, stets mehr als ein geweihter Ort. Die Kathedrale entstand im Zusammenwirken von Königtum und Christentum. Hier hielt der Monarch eine Generalversammlung ab, um seine Politik bestätigen zu lassen. Hier feierte man mit einem Dankgottesdienst militärische Siege und gab einen Altar für den lang ersehnten königlichen Nachfolger in Auftrag. Napoleon I., Bürger, Revolutionsgeneral, Diktator, dann Kaiser, krönte sich in Notre-Dame selbst. Dynastische Hochzeiten wurden geschlossen, Katafalke für Trauerfeierlichkeiten errichtet - auch noch in der Republik, wie 1996 für Staatspräsident François Mitterrand.

Charles de Gaulle zog 1944 unter dem letzten Kugelhagel der Befreiung Frankreichs und der Stadt Paris in die Kathedrale ein. Nach den Terroranschlägen vom 13. November 2015 versammelten sich Pariser in Notre-Dame, um der Opfer zu gedenken und einander Kraft zu geben.

"Kathedralen", so sagt Ian Mortimer, "sprechen immer noch zu uns. Sie erzählen uns leise, aber stolz davon, wonach wir Menschen streben können, was wir erreichen können, wenn wir zusammenarbeiten, und was von uns bleiben kann."

An diesem Wochenende werden die Glocken von Notre-Dame davon künden.

Zum Schauen und Lesen:

In der Arte-Mediathek: die dreiteilige Dokumentation "Notre-Dame, die Jahrhundertbaustelle" (bis 12. 4. 2025) und der Film "Die verborgenen Schätze von Notre-Dame" über die archäologischen Arbeiten (bis 30. 1. 2025).

Das Pariser "Musée de Cluny" zeigt Originalfunde aus dem Mittelalter (bis 16. 3. 2025).

Kurze Übersicht von Thomas W. Gaehtgens: "Notre-Dame. Geschichte einer Kathedrale", Verlag C. H. Beck - Wissen.

Das offizielle Buch des Architekturhistorikers Mathieu Lours über den Wiederaufbau, "Rebâtir Notre-Dame de Paris. Le livre officiel de la restauration" (Verlag Tallandier), auch in englischer Sprache (Rebuilding Notre-Dame de Paris). Ian Mortimers Buch "Als Licht das Dunkel durchdrang. Das unterschätzte Mittelalter - eine Epoche des Wandels", seit Kurzem im Verlag Piper.

Weitere Info zur Stadt: www.france.fr/de