Als Alfred Eder im Jahr 1983 in Antholz im Sprint seine erste Biathlon-WM-Medaille holte, war Sandra Flunger noch kein Jahr alt: Die zweite WM-Bronzemedaille des Onkels folgte dann drei Jahre später in Oslo im Einzel. Bei diesem sportlichen Vorbild in der eigenen Familie ist es wenig verwunderlich, dass Flunger und ihr knapp ein Jahr jüngerer Cousin Simon dem Onkel bzw. dem Vater nacheiferten. "Durch den Mangel an Vereinen, den es früher gab, begann ich wie fast alle Kinder mit dem Langlaufen und kam erst mit elf oder zwölf Jahren zum Biathlon. Heute gibt es hier deutlich mehr Möglichkeiten, um sich früher zu spezialisieren", erklärt Flunger, die bei den Österreichischen Meisterschaften 2002 mit Andrea Grossegger und Selina Spitz als erste Vertretung des Bundeslandes Salzburg den Titel im Staffelrennen errang.

Nach ihrer aktiven Laufbahn widmete sich Flunger ihrer Trainerkarriere: Dabei war sie am Skigymnasium in Saalfelden und als Assistenztrainerin für den Nationalkader der österreichischen Biathlonfrauen tätig. In einem Privatteam trainierte die Saalfeldnerin auch die beiden Topathleten Lisa Hauser und Simon Eder, bevor sie 2018 als neue Cheftrainerin der Schweizer Biathletinnen vorgestellt wurde. In dieser Rolle fühlt sich Flunger momentan pudelwohl: "Wir haben einen guten Weg eingeschlagen. Es geht jetzt weniger um die Platzierungen, sondern darum, dass jede Athletin am Schießstand und auch beim Langlaufen besser wird."

Auch klassische Technik trainieren

Aller Anfang ist auch im Sport bekanntlich schwer: Und für alle, die mit Biathlon im Verein beginnen oder die Sportart einfach einmal ausprobieren wollen, gilt das im Besonderen, weiß Flunger. "Die Kombination aus zwei unterschiedlichen Sportarten ist eine große Herausforderung: Man braucht die körperlichen Fähigkeiten beim Langlaufen und die mentalen Fähigkeiten beim Schießen. Im Training schießen viele sehr gut, aber unter Druck im Wettkampf und vor Publikum ändert sich das oft schnell." Ein Biathlet muss über Maximalkraft, Kraftausdauer und Schnellkraft verfügen, zudem eine gewisse "Tempohärte" mitbringen. Auch Koordination ist gefragt. "Die Komplexität und der Trainingsaufwand sind immens. Man muss über viele Jahre hinweg sehr viele Stunden für das Training aufwenden. Grundlagenschießen, zwei lange Ausdauereinheiten pro Tag (eine vormittags und eine nach der Mittagspause) sowie Krafttraining stehen für die Profis auf dem Programm.

Für Anfänger ist es vor allem wichtig, sich viel auf Ski zu bewegen. Kinder sollten spielerisch ans Langlaufen herangeführt werden, damit sie eine gute Technik entwickeln. Wie in den Vereinen üblich, sollte nicht nur die dominierende Skating-Technik, sondern auch die früher und in manchen Langlaufbewerben heute noch übliche klassische Technik trainiert werden", rät Flunger.

Extreme Belastung am Schießstand

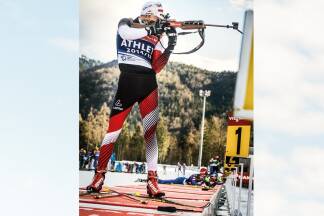

Die hohe Kunst des Biathlons besteht vor allem darin, nach dem Auspowern in der Loipe mit hohem Puls an den Schießstand zu kommen und dann die fünf Scheiben in 50 Metern Entfernung zu treffen, ohne eine Strafrunde zu kassieren. Bei guten Bedingungen herrschen Sonne und nahezu Windstille, bei schlechten Witterungsbedingungen erschweren Nebel, Schneefall und Windböen die Situation am Schießstand um ein Vielfaches. Die sich oft ändernden Witterungsbedingungen während eines Rennens und die Duelle am Schießstand sorgen dafür, dass Biathlon heute zu den populärsten Wintersportarten zählt. Während Kinder beim Biathlon mit Luftdruckgewehren und auf zehn Meter entfernte Scheiben schießen, wird ab den Jugendklassen das Kleinkalibergewehr verwendet. Das Mindestgewicht beträgt dabei 3,5 Kilogramm, bei den Profis ist laut Flunger vor allem der Holzschaft des Gewehrs maßangefertigt. Verletzungen im Umgang mit den Gewehren gibt es zum Glück kaum - die Sportler werden in den Vereinen früh im Umgang mit der Waffe geschult und dafür sensibilisiert.

Biathlon für Anfänger

Wer erst mit dem Biathlon beginnen oder die Sportart ausprobieren möchte und sich noch nicht so weit fühlt, um schon bei Volkswettkämpfen sein Können zu zeigen, dem seien Schnuppertrainings in einem Biathlonverein ans Herz gelegt. Außerdem gibt es viele Tourismusverbände und andere Organisationen, die Biathlon-Schnupperkurse anbieten. Drei Beispiele:

Filzmoos

In Filzmoos führt Manfred Nagl, selbst 20 Jahre Langlaufprofi und jetzt Trainer im Polizei-Nationalkader Langlaufen und Biathlon, die Teilnehmer in den Biathlonsport und in die Langlauftechnik ein. Anfänger sind genauso willkommen wie ambitionierte Amateursportler. Die Schnupperkurse finden auf der Neubergerhof Sonnenloipe statt.

Infos: www.filzmoos.at

Saalfelden

Vor allem die Stadtgemeinde Saalfelden hat es immer wieder geschafft, erfolgreiche Biathletinnen und Biathleten hervorzubringen. Der Nordic Park Saalfelden am Ritzensee bietet kilometerlange Loipen für Langläufer und Biathleten.

Infos: www.saalfelden-leogang.com

Hochfilzen

Unweit von Saalfelden entfernt liegt die Tiroler Wintersportgemeinde Hochfilzen, die als Hochburg des österreichischen Biathlonsports gilt. Hier fanden 2017 auch die Biathlon-Weltmeisterschaften statt, vom 13. bis zum 15. Dezember 2019 macht der Biathlon-Weltcup hier Station. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag (zwischen Dezember und Ostern) gibt es den Gästebiathlon - es kann zwischen der klassischen Technik und der Skating-Technik gewählt werden.

Infos: www.kitzbueheler-alpen.com

Daten & Fakten

Biathlon ist griechisch und bedeutet wörtlich übersetzt Zwei-Kampf. Dabei bilden die beiden Disziplinen Schießen und Laufen die zwei "Kämpfe", in denen sich der Athlet bewähren muss.

Wie Höhlenzeichnungen beweisen, gehen Menschen seit mehr als 5000 Jahren mit Ski und Waffen auf die Jagd. Laut der Internationalen Biathlon Union (IBU) liegen dort die Wurzeln des Biathlonsports. Der erste historisch belegte Wettkampf fand 1767 statt, schwedische und norwegische Grenzsoldaten maßen sich im Skilaufen und Schießen.

1902 gab es in der Stadt Goslar im heutigen Niedersachsen den ersten Wettkampf in Deutschland. Damals hieß Deutschland noch Deutsches Reich. Der Wettkampf war ein Erkundungslauf: Je vier Soldaten sollten eine Strecke von 20 Kilometern zurücklegen.

Diese Form des Teamwettkampfs war beliebt: Bei den Olympischen Winterspielen wurde sie 1924, 1928, 1936 und 1948 als Vorführwettkampf präsentiert, aber nie ins offizielle Programm aufgenommen.

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) erkannte Biathlon 1954 als eigenständige Sportart an. 1955 führte der Internationale Verband des Modernen Fünfkampfs (UIPM) das Konzept des modernen Winterbiathlons ein. Die Wettkampfregeln wurden am 17. November 1956 in Australien genehmigt und die UIPM wurde offiziell zum Verband beider Sportarten.

Im Jahr 1960 wurde der Einzellauf über 20 Kilometer auf Ski mit Gewehr erstmals bei den Olympischen Winterspielen in Squaw Valley (USA) ausgetragen. In Jahren, in denen keine Olympischen Winterspiele stattfinden, gibt es heute Biathlon-Weltmeisterschaften.

Im Biathlon-Weltcup werden derzeit mit Einzel, Sprint, Verfolgung, Massenstart, Staffel sowie Mixed- und Single-Mixed-Staffel sieben Disziplinen ausgetragen.

Für jede nicht gelaufene Strafrunde, die hätte gelaufen werden müssen, wird der Athlet mit einer Zeitstrafe von zwei Minuten bestraft. Bei jeder Schießeinlage müssen alle fünf Patronen abgefeuert werden. Sollte ein Athlet den Schießstand vor dem Abfeuern der fünf Patronen wieder verlassen, wird er pro nicht abgefeuerter Patrone mit einer Zeitstrafe von zwei Minuten bestraft. Gleiches gilt für die Staffel, wo der Athlet den Schießstand erst verlassen darf, wenn er entweder alle fünf Scheiben getroffen oder alle drei Nachlader aufgebraucht hat.