Essen ist Emotion. Bei Langeweile greifen wir gern zu salzigen Snacks, die Seele trösten wir mit süßen Leckereien. Dementsprechend hat Corona die Ernährungsgewohnheiten von Familien deutlich verändert - mit erwünschten und unerwünschten Wirkungen.

Die Pandemie verleitet zum Selbstkochen

Das Gute an den aufeinanderfolgenden Lockdowns für die Ernährung ist, dass in vielen Familien wieder mehr selbst gekochte, gesunde Mahlzeiten auf den Tisch kommen. 30 Prozent der Eltern von Kindern bis 14 Jahren haben seit dem Ausbruch der Pandemie häufiger als vorher den eigenen Herd angeheizt, besagt eine Studie des deutschen Forsa-Instituts, bei der Mütter und Väter von Kindern mit weniger als 14 Jahren befragt wurden. Nur verschwindende drei Prozent haben weniger oft selbst gekocht. Bei etwa zwei Drittel der Befragten hat sich das Ernährungsverhalten durch Corona kaum verändert. Acht Prozent haben sich häufiger Mahlzeiten liefern lassen, ein Zehntel der Befragten versorgte sich häufiger durch Essen to go.

Fehlernährung und Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen gestiegen

Neben diesen teils positiven Auswirkungen der Pandemie auf das Essensverhalten gibt es auch höchst unerwünschte Nebenwirkungen. Davon sind vor allem Jugendliche betroffen. Das Eingesperrtsein führt häufig zu Langeweile, gleichzeitig verschärft sich der bei vielen jungen Menschen ohnehin gravierende Bewegungsmangel. Daher ist durch die Pandemie, die damit verbundenen Freiheitseinschränkungen und besonders durch die Schließung von Kindergärten und Schulen das Risiko für Fehlernährung und Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen stark gestiegen.

Besonders betroffen sind Burschen und Mädchen in der Adoleszenz

Neun Prozent der Eltern gaben an, dass ihr Kind oder ihre Kinder während der Lockdowns an Gewicht zugenommen hätten. Dabei zeigt sich ein deutlicher Unterschied je nach dem Bildungsgrad der Mütter und Väter. In Haushalten von Eltern mit Hauptschulabschluss haben 23 Prozent der Kinder im Pandemiejahr zugenommen. Hatten Vater und Mutter ein Studium oder die Matura (bzw. Abitur) abgeschlossen, haben nur sieben Prozent der Zöglinge an Gewicht zugenommen.

Langeweile hat sich besonders bei den zehn- bis zwölfjährigen Buben breitgemacht. Von ihnen haben 27 Prozent durch die veränderten Lebensbedingungen unter Corona zugenommen. Bei den gleichaltrigen Mädchen waren es nur knapp die Hälfte (14 Prozent).

Naschen und Bewegungsmangel im Lockdown

Ein Hauptgrund für die Gewichtszunahme ist das vermehrte Naschen, ein zweiter der Bewegungsmangel. Die Altersgruppe der Zehn- bis Zwölfjährigen hat durch den Frust des Eingesperrtseins am häufigsten mehr Snacks konsumiert. Rund ein Viertel dieser Jugendlichen griff häufiger zu Chips und anderen Knabberartikeln, beinahe ebenso viele naschten mehr Kuchen, Schokolade und anderes Süßes.

Der Bewegungsmangel verschärfte die negativen Auswirkungen auf das Gewicht. 38 Prozent der Kinder bis 14 Jahre - ausgenommen die Kleinen bis zu einem Lebensalter von drei Jahren - haben sich in Coronazeiten weniger bewegt als früher. Wieder hockten mit 57 Prozent die Zehn- bis Zwölfjährigen am häufigsten nur herum. Der Apfel fällt dabei nicht weit vom Stamm. Denn auch 27 Prozent der Eltern legten an Gewicht zu, Mütter ebenso wie Väter. Nur sieben Prozent nahmen während der Lockdowns ab.

Essen ist Emotion

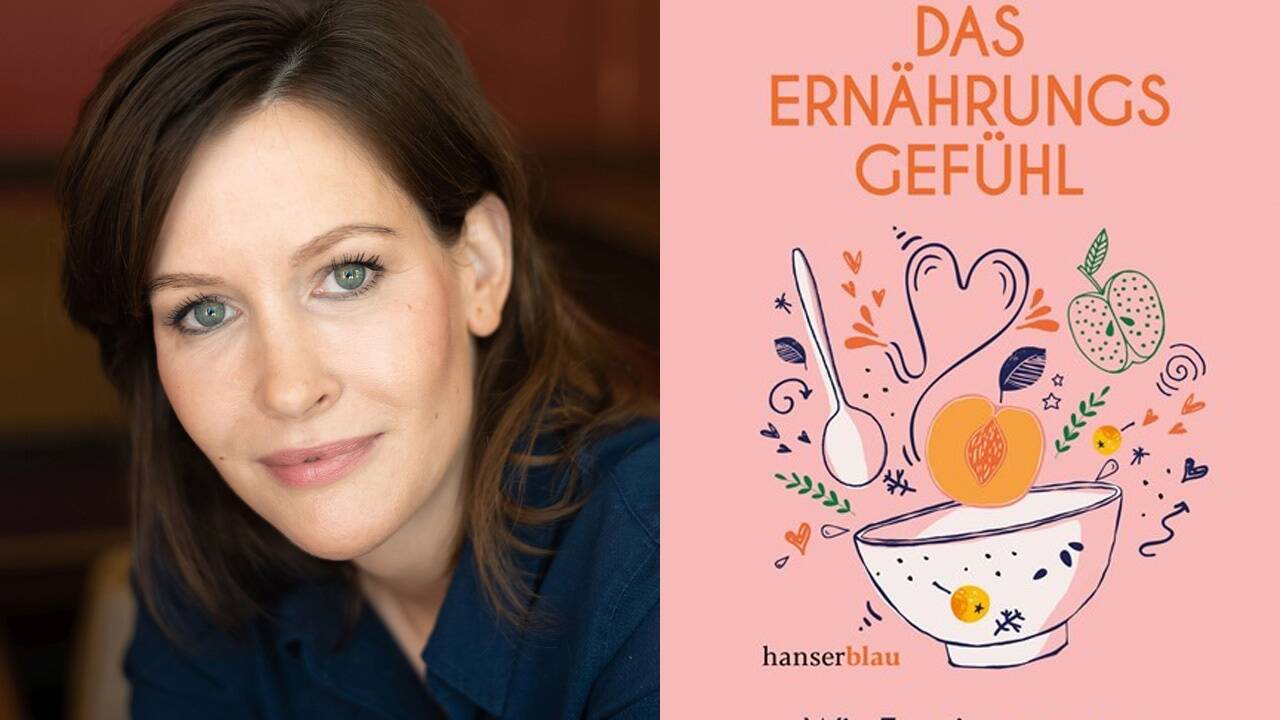

Dass das alles sehr wenig mit realem Hunger und viel mehr mit Emotionen zu tun hat, zeigt Melanie Mühl in ihrem aktuellen Buch über Ernährungsgefühle auf. Demnach hätten "Soul Food" oder "Comfort Food" nur eine einzige Funktion: den emotionalen Hunger zu stillen. Chips und Schokolade eignen sich wegen ihres hohen Fett- und Zuckergehalts besonders dafür, den "Herzhunger" zu beruhigen. "Die Kombination aus Fett und Kohlenhydraten führt über hormonelle Regelprozesse zu einer sofortigen Ausschüttung des Glückshormons Dopamin, das schmerzmindernde Endorphine freisetzt", erläutert Mühl. "Besonders in kohlenhydratreicher Kost ist Tryptophan enthalten, eine Aminosäure und Vorstufe von Serotonin. Hinzu kommen sensorische Gründe wie das Schmelzen auf der Zunge, das wir besonders gern mögen - auch, weil es uns ablenkt."

Übrigens: In emotional herausfordernden Momenten bevorzugen Frauen etwas Fertiges, warme Gerichte assoziieren sie mit Arbeit. Bei Männern ist der Ablauf ein anderer: Sie schätzen warme Mahlzeiten wie Pasta oder Suppe als Seelennahrung, weil diese ihnen das Gefühl geben, von der Mutter oder Partnerin verwöhnt und umsorgt zu werden.

So testen Sie sich selbst: Wie spielen Emotionen beim Essen mit?

Je öfter Sie auf folgende Fragen mit Ja antworten, desto mehr neigen Sie zum Stimmungsessen, um emotionale Lücken zu schließen, die durch Langeweile entstehen:

Benutzen Sie Essen, um mit Emotionen wie Ärger, Angst, Traurigkeit, Frustration, Hoffnungslosigkeit, Einsamkeit, Scham, Schuld oder sogar mit Aufgeregtheit und Freude besser umzugehen?

Versuchen Sie, sich durch Essen zu beruhigen, wenn Sie zum Beispiel nervös oder angespannt sind?

Bedeutet Essen für Sie

Spaß, Erfüllung und Flucht zugleich? Essen Sie, wenn Sie gestresst sind? Benutzen Sie Essen, um negative, kritische Gedanken zu betäuben und Ihren Geist zu beruhigen? Essen Sie, wenn Sie überwältigt sind oder sich gelähmt fühlen?

Essen Sie aus Langeweile? Versuchen Sie, eine innere Leere zu füllen? Essen Sie, um sich zu belohnen?

Buch: Melanie Mühl: "Das Ernährungsgefühl. Wie Emotionen unser Essverhalten beeinflussen", 176 Seiten, TB, Hanserblau, 2021.