"Unser Holz kommt ausschließlich aus der Waldverjüngung."

Manfred Hattinger

Isolith

Der einzige Produzent von mehrschichtigen Holzwolleplatten in Österreich ist Isolith in Straßwalchen. "Wir verwenden ausschließlich Holz aus nachhaltiger Waldpflege, nur das Holz, das bei der Ausdünnung und Verjüngung eines Waldes zu entnehmen ist", betont Eigentümer und Geschäftsführer Manfred Hattinger. Er führt den Familienbetrieb in zweiter Generation. "Das Holz wird nur in den Wintermonaten, von November bis Ende Februar, geschlägert. Wir kaufen es von den umliegenden Bauern und Forstbetrieben, etwa 30 Kilometer im Umkreis."

Holzwolleplatten: Nur Holzspäne, Wasser und Zement

Nach der Anlieferung und Entrindung kommt das Holz zur Trocknung ins Freilager. "Das geschieht ganz konventionell, durch Sonne und Wind, und nicht in einer Trocknungsanlage", berichtet Hattinger. Er hat im Betrieb ständig einen Jahresvorrat für die Produktion lagernd. Ist das Holz trocken, werden die Baumstämme auf 50 Zentimeter abgelängt und längs in vier verschiedene Spanbreiten gehobelt, je nach Produktgruppe von einem bis drei Millimeter. Für die Weiterverarbeitung werden die Späne unter Wasser getaucht, ausgepresst und mit Zement vermischt. Dieses Gemisch wird in Form gestreut oder bei Mehrschichtplatten auf Steinwolle aufgebracht, zu Stapeln geformt und unter Druck der ersten Trocknung zugeführt. Nach 24 Stunden werden die Platten aus der Form entnommen und etwa 21 Tage zum Aushärten im Rohmateriallager zwischengelagert. Erst dann werden die Ränder abgefräst, in Paletten verpackt und ins Auslieferungslager gebracht. "Für unsere Platten verwenden wir ausschließlich Holz, Wasser und Zement. Es kommen keinerlei sonstige Komponenten hinzu", erklärt der Fachmann.

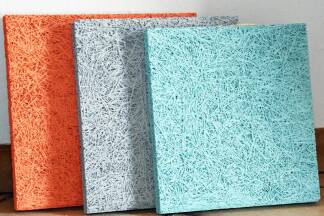

Dämmplatten in verschiedenen Stärken, Farben und sogar mit Bildern bedruckt

Produziert werden Platten in verschiedenen Stärken, je nach Anwendungsbereich : Homogene Platten, also reine Holzwolleplatten, von 15 bis 100 Millimetern, sowie mehrschichtige Platten, jene in Verbindung mit Steinwolle, von 35 bis 200 Millimetern. Auch in der gröbsten Ausführung behalten sie immer ihre Eigenschaften - Wärme-, Akustik- und Brandschutz. "Die Platten haben viele Gesichter und eignen sich für viele Anwendungen." Sie können in allen gewünschten Farben gefärbt werden, für dreidimensionale Muster gefräst oder sogar mit Bildern bedruckt werden.

Isolith beliefert die Bauwirtschaft im Wohnungs- und Industriebau, vor allem für Kindergärten, Schulen, Turnsäle oder Tiefgaragen. Aufgrund der hervorragenden Schallschutzeigenschaften kommen Holzwolleplatten gerne auch in Veranstaltungshallen zum Einsatz - überall wo viel Lärm entsteht.

Erfunden wurden Holzwolleplatten bereits vor 125 Jahren und haben die Bauwirtschaft nachhaltig geprägt. Zuvor wurden Häuser mit Schilf oder Stroh gedämmt - schwierige Materialien zum Verputzen. Im Lauf der Jahre fanden vielfältige Weiterentwicklungen auf dem Dämmstoffsektor statt, z. B. Styropor, PU kamen auf den Markt und Mitte der 1980er-Jahre Mineralwolle. Wurden Holzwolleplatten früher viel im Wohnbau hinter Putz verlegt, ist heute der Einsatzbereich anders. Platten werden großteils auf Sicht verbaut, vor allem in Tiefgaragen, dort punkten sie mit den erwähnten Dämmungseigenschaften. Die Ausgestaltungen machen das Verputzen nicht mehr nötig. Bauphysikalisch ist der Einsatz von Holzwolle jedenfalls sinnvoll. Sie sorgt für gleichbleibende Luftfeuchtigkeit und reguliert im Winter die Wärmedurchdringung. Im Sommer braucht dafür die Hitze viel länger, bis sie durchkommt. "Trotz der langen Geschichte hat sich Holzwolle bestens bewährt", so Hattinger.

Drei verschiedene Systeme zur Dämmung

Bauphysikalisch betrachtet geht es im Hochbau um Wärme-, Kälte- und Schallschutz. Das ist Schutz vor sommerlicher Überwärmung ebenso wie Schutz vor Feuchtigkeit und Schimmelbildung. "Dämmstoffe sind Bestandteil im Energieausweis und wirken auf den Energieverbrauch eines Hauses, sowohl im Neubau als auch in der Altbausanierung", erläutert Architekt Bernhard Müller vom Ziviltechnikbüro DI Graml in Elixhausen. Er verweist darauf, dass die Bauwirtschaft immerhin für 40 Prozent des CO₂-Ausstoßes verantwortlich ist. Aus Kostengründen werden heute gerne EPS-Platten verbaut. EPS steht für expandiertes Polystyrol, also Styropor. Ein Kunststoff, aus Erdöl hergestellt, der sich zwar unkompliziert verbauen lässt, aber an seinem Lebensende aufwendig entsorgt werden muss und daher nicht in die Kategorie "natürlich" fällt.

Zur Anwendung kommen im Hochbau meist drei verschiedene Arten von Dämmung. 1. Wärmedämmung im Verbund-System:

Das kann Wärmedämmung im Verbund-System sein, das direkt an die Wand geklebt wird. Es besteht aus Platten mit Holzfaser, Hanf, EPS oder Mineralwolle.

2. Dämmmaterial im Mauerwerk

Ebenso gibt es Systeme, wo sich Dämmmaterial - Styropor, Holz- oder Mineralwollefasern - direkt im Mauerwerk befindet, das sind Mantelbetonsteine oder Ziegel mit Kerndämmung. "Die brauchen außen keine Dämmung mehr", so Müller.

3. Hinterlüftete Fassaden mit Dämmung in der Unterkonstruktion

Das optimale - aber auch teuerste - System sind hinterlüftete Fassaden, bei denen die Dämmung, meist Mineralwolle oder Zellulose, in die Unterkonstruktion kommt.

"Diese Dämmungsart kann gut rückgebaut werden. Allerdings bleibt beispielsweise bei Holzfaser Baurestmüll, weil sie verklebt ist. Auch Hanf verursacht Müll, weil er viel Stützgewebe aus Kunststoff beinhaltet. Günstig sind Zellulosedämmstoffe, die eingeblasen werden."

Den Energieverbrauch bei der Herstellung gilt es immer zu berücksichtigen. Er empfiehlt, immer im Vorfeld abzuwägen, wie ein Dämmstoff hergestellt wird und wie viel Energie dabei verbraucht wird, aber auch, wie es um die Langlebigkeit bestellt ist. "Wartungsintensive Dämmstoffe oder jene, die nach ein paar Jahren wieder ausgetauscht werden müssen, kosten die Endverbraucher viel Geld."