Winzig kleine Sägestaubteilchen vibrieren in einer Wolke um die Gattersäge, die sich geräuschvoll auf und ab bewegt. Alle paar Minuten erreicht ein Rundling auf dem Förderband die Sägeblätter: Der Stamm wird kreischend zerteilt und auf der anderen Seite als Bretterstapel wieder entlassen. Aber nicht nur die Geräusche, sondern auch die Gerüche sind im Herzen des Sägewerks markant: Das scharfe Aroma der entweichenden ätherischen Öle steigt Besuchern schnell in die Nase.

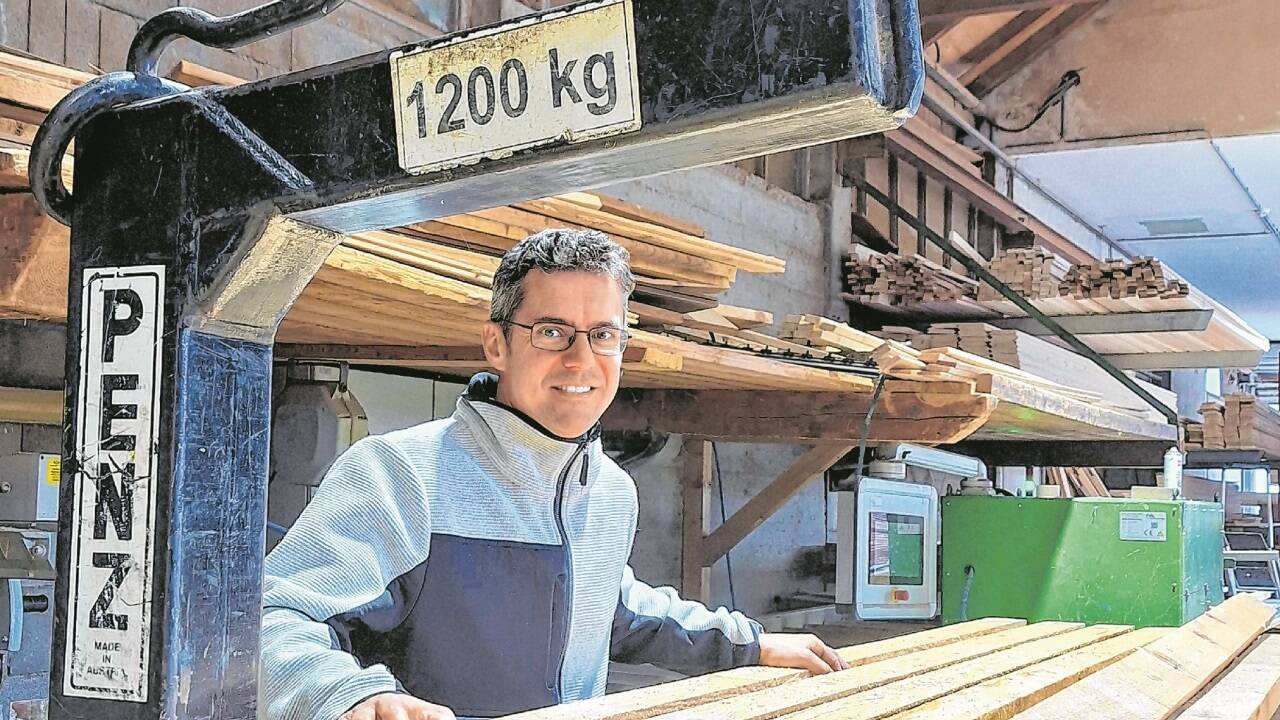

Welches Holz wird hier geschnitten? Der Hausherr kann die Frage blind beantworten. Und das nicht nur redensartlich: Kurt Klappacher kann Holzsorten am Geruch erkennen. Früher habe er diese Fähigkeit immer an seinem Vater bewundert, erzählt er, irgendwann habe er es dann selber gelernt. Seit dem Jahr 2000 ist der Grödiger im familieneigenen Sägewerk tätig, seit 2007 leitet er zusammen mit seinem Bruder Josef die Geschäfte in vierter Generation. Auch die Ehefrauen der beiden Brüder sind mit im Team. Und demnächst, so hoffen die Klappacher-Familien, auch die fünfte Generation.

Sägewerk Klappacher setzt auf regionale Qualität

Rund 8000 Festmeter Holz laufen pro Jahr im Grödiger Betrieb durch die hochmoderne Gattersäge. Von dieser Menge wird noch ein großer Teil weiterverarbeitet, also getrocknet und gehobelt. Zusätzlich führt das Unternehmen auch Thermo- und Hartholz, das zugekauft und veredelt wird. "Wir arbeiten sehr regional" , sagt Kurt Klappacher. Größtenteils stammt das Holz aus Bezugsquellen in unmittelbarer Nähe, insbesondere Fichte und Tanne werden aus dem salzburgisch-bayerischen Raum bezogen. "Einen geografischen Ausreißer hatten wir in dieser Hinsicht nur mit der Sibirischen Lärche", sagt Kurt Klappacher. Und das habe sich mittlerweile auch erledigt. Im Gefolge der Sanktionen gegen Russland wurde der Import dieser Holzsorte mit Juli 2022 gestoppt. Derzeit verarbeitet und verkauft das Grödiger Sägewerk nur noch heimisches Lärchenholz.

Seit 150 Jahren ist der Almkanal die Lebensader für das Sägewerk Grödig

Eine unentbehrliche Lebensader ist für das Sägewerk seit 150 Jahren der Almkanal. Die Nutzungsweise hat sich im Laufe der Jahrzehnte im Sägewerk natürlich verändert: Wurde die Wasserkraft früher direkt zum Betrieb der Gatter- und Kreissägen eingesetzt, wird mit dem Wasser über Turbinen heute Strom generiert, der wiederum die Maschinen in Gang setzt. "Das Sägewerk war lange Zeit ein sogenannter Inselbetrieb", schildert der studierte Betriebswirt. "Man hat nur so viel Energie produziert, wie für den Betrieb nötig war." Anfang der 70er-Jahre hat sich das geändert. Klappachers Vater dockte mit seinem Betrieb an das Stromnetz der Salzburg AG an. Heute gehören zwei Kraftwerke unmittelbar zum Sägewerk, eines davon ist direkt am Almkanal. Das zweite ist später hinzugekommen und nutzt ein Gefälle aus, das sich zwischen Almkanal und Königsseeache ergibt. Zusammen erwirtschaften beide Anlagen rund eine Million Kilowattstunden, etwa 300.000 benötigt der laufende Werksbetrieb. Die überschüssigen 700.000 Kilowattstunden werden in das öffentliche Versorgungsnetz eingespeist.

Im Regelfall reicht die Menge an Energie aus, um den Bedarf des Sägewerks zu decken. Umsicht ist trotzdem die Voraussetzung für einen reibungslosen Ablauf. So werden etwa die energieintensiven Trockenkammern erst dann aufgeheizt, wenn die Sägen nicht mehr laufen. Problematisch sind auch Tage, an denen der Almkanal weniger Wasser führt. Dann müsse - selten, aber doch - Strom zugekauft werden. Das gilt auch für die drei Wochen der Almabkehr. Salzburger wissen, was damit gemeint ist: In dieser Zeit wird der Kanal trockengelegt, um Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten durchzuführen.

Breites Leistungsspektrum für Betriebe und auch private Kunden

Die Auswirkungen des schwächelnden Bausektors spüren auch die Grödiger Sägewerksbetreiber. Große Aufträge seien in den letzten Jahren zunehmend rarer geworden. "Das ist auch ein Grund dafür, warum wir versuchen, unser Angebot so breit wie möglich zu halten", erläutert Klappacher. "Unser Leistungsspektrum reicht von Bauholz, Holzterrassen und -fassaden über Balkonholz bis hin zu Tischlerware, Hochbeeten und Spalieren und einigem mehr. Zu uns kann jeder kommen - vom Holzbaubetrieb bis zu privaten Kunden, die ein Projekt planen. "

Dementsprechend sei auch die Gattersäge auf Flexibilität ausgelegt, führt er weiter aus. "Es gibt Sägen in der gleichen oder einer ähnlichen Dimension, die zwar viel leistungsstärker sind, dafür aber statischer. Der Vorteil unseres Gatters besteht darin, dass es automatisch und ohne viel Aufwand auf ein anderes Maß umgestellt werden kann. Bei kraftvolleren Maschinen kostet diese Umstellung Zeit. Wir dagegen können schnell und individuell agieren."

Wald, Holz und CO₂- Kluge und vorausschauende Waldbewirtschaftung ist nötig

Wie nachhaltig ist ein Sägewerksbetrieb? "Im Idealfall ist es so, dass für jeden gefällten Baum mindestens ein neuer nachkommt", weiß Kurt Klappacher. "Durch die Verarbeitung bleibt der im Holz gespeicherte Kohlenstoff gebunden, bis das Material am Ende seiner Nutzungsdauer ist. Und selbst dann ist es noch möglich, die Reste weiterzuverwerten." Ein bisschen in Bedrängnis bringe die Forstwirtschaft in den letzten Jahren ein kleiner, aber hartnäckiger Gegner, räumt er ein. Die Ursache für die wachsende Population der Borkenkäfer liege vor allem in den trockenen Sommern seit 2015 , die durch den Klimawandel ausgelöst würden. "Hitzewellen, lange Trockenperioden und Stürme schwächen die Wälder."

Alternativen zum Nadelholz gebe es beim Bauholz derzeit keine brauchbaren: "Laubholz erreicht die Längen nicht und ist zudem viel schwieriger zu bearbeiten. Holz ist ein wunderbarer Baustoff", sagt Klappacher abschließend, "aber er muss auch erschwinglich bleiben. Aus meiner Sicht wird das aber nur mithilfe einer klugen und vorausschauenden Waldbewirtschaftung zu bewerkstelligen sein."