Nicht erst seit den Lockdowns ist bei den Menschen das Thema Luftqualität in Innenräumen wieder auf das Tapet gekommen. Und da hat ausgerechnet Österreich offenbar noch viel Aufholbedarf.

Das zeigt das "Global Connected Air Quality Data"-Projekt, die weltweit größte Studie zur Luftqualität in Innenräumen im Auftrag des Technologieunternehmens Dyson.

Dyson untersuchte mehr als 2,5 Millionen Haushalte mit Luftfiltern

Das Projekt untersuchte die Luftqualität in Innenräumen, erfasst von mehr als 2,5 Millionen Dyson-Luftfiltern im Jahr 2022, um die Luftqualität in echten Haushalten auf der ganzen Welt in einem noch nie da gewesenen Umfang zu messen. Zwar basieren die Daten auf Haushalten mit Dyson-Luftreinigern und sind daher nicht landesweit repräsentativ, aber die Datenmenge geht in die zweistellige Milliardenmenge und zeichnet in einem bisher unerreichten Maße ein Bild der Luftqualität in Städten sowie Ländern weltweit.

Partikel mit bis zu 2,5 Mikrometer und flüchtige organische Verbindungen wurden untersucht

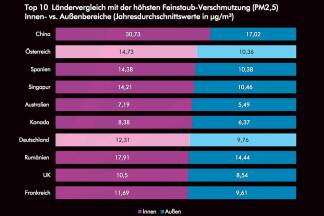

Aus einer Fülle an Daten konzentriert sich dieses Projekt auf zwei Arten von Schadstoffen, PM2,5 und flüchtige organische Verbindungen (VOC). PM2,5 bezieht sich auf Partikel mit einem Durchmesser von bis zu 2,5 Mikrometern. Zum Vergleich: Ein typisches menschliches Haar hat einen Durchmesser von etwa 70 Mikrometern. Diese auch Feinstaub genannten Partikel sind für das bloße Auge unsichtbar, können eingeatmet werden und sind Gegenstand zunehmender wissenschaftlicher und gesundheitlicher Forschung. Zu den Quellen gehören Verbrennung - Holzbrenner oder Gaskocher und -heizung -, Pollen, Tierhaare und Staub.

VOC sind gasförmige Schadstoffe wie Benzol und Formaldehyd, die etwa beim Putzen oder Kochen entstehen und zudem aus Produkten wie Deodorants, Körpersprays, Kerzen, Möbeln und Einrichtungsgegenständen freigesetzt werden können.

"Unsere vernetzten Luftqualitätsdaten geben uns einen Einblick in das reale Problem der Luftverschmutzung in Innenräumen in Haushalten auf der ganzen Welt", sagt Matt Jennings, Dyson Engineering Director, Environmental Care: "Die Daten, die wir erfassen, sind nicht nur ein technisches Werkzeug. Auf individueller Basis werden diese Daten über unsere App in Echtzeit und über monatliche Berichte weitergegeben, um den Menschen zu helfen, ihre Luftqualität zu verbessern."

Kein gutes Zeugnis für Österreich bei Luftqualität in Innenräumen

Doch wie schaut die Situation in Österreich nun konkret aus? Schließlich verbinden viele Menschen mit Österreich klare, saubere Luft. Doch erstaunlicherweise belegt Österreich beim jährlichen Durchschnittswert für die Belastung durch VOC in Innenräumen für 2022 den Spitzenplatz, das bedeutet, die Belastung war von allen untersuchten Märkten am höchsten.