Klimawandel trifft Österreich besonders stark

Die Temperaturen steigen deutlich schneller als im globalen Durchschnitt. Hitzewellen, Dürreperioden und Starkregen verursachen schon heute jährliche Schäden in Milliardenhöhe. Was die Regierung tut? Zu wenig, finden Experten.

Für Skigebiete in niedrigen Lagen ist es schon zu spät. "Skitourismus wird dort nicht mehr möglich sein", prophezeit Margreth Keiler, Mitautorin des Zweiten Österreichischen Sachstandsberichts zum Klimawandel. In mittleren Lagen gibt es seit Jahrzehnten pro Dekade um fünf bis zehn Tage weniger mit einer natürlichen Schneedecke. Selbst in hohen Lagen werden es bis 2050 60 bis 80 Tage weniger sein.

Zu diesem Ergebnis kommt der Sachstandsbericht, an dem mehr als 200 Wissenschafterinnen und Wissenschafter über drei Jahre lang gearbeitet haben. Er ist eine Synthese aus wissenschaftlichen Erkenntnissen dazu, wie sich der Klimawandel auf Österreich auswirkt.

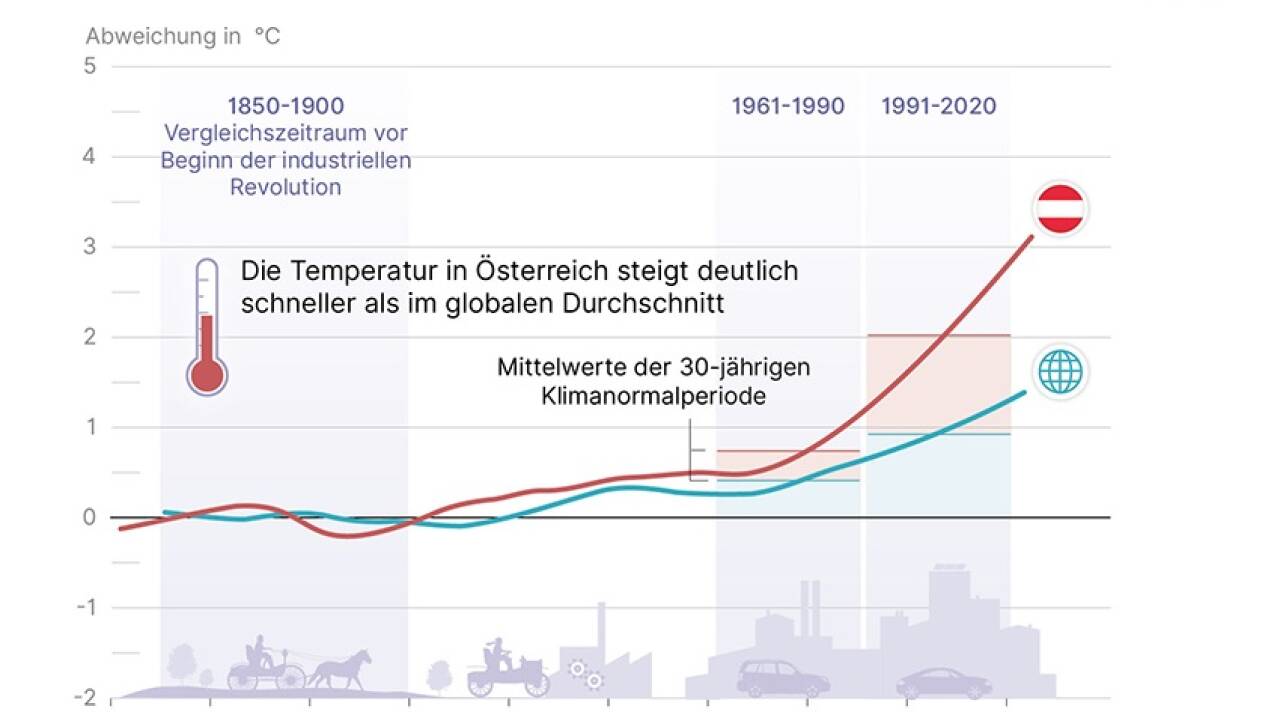

Der Befund ist ernst: Schon jetzt ist es hierzulande um rund 3,1 Grad wärmer als im Vergleich zur vorindustriellen Zeit - damit hat sich Österreich deutlich stärker erwärmt als der globale Durchschnitt mit rund 1,5 Grad (2024). Die Zahl der Hitzetage hat sich in den vergangenen Jahrzehnten verdreifacht. Setzt sich der globale Trend fort, wird die Erderwärmung bis 2100 bei 2,7 Grad liegen - und in Österreich bei 4 Grad.

Auch die Arbeitswelt ist nicht auf solche Temperaturen angepasst

Die Folgen wären drastisch. "Im Gesundheitssystem sehen wir ein sehr hohes Risiko schon ab 3 Grad", sagt Keiler von der Universität Innsbruck und verweist darauf, dass auch unsere Arbeitswelt nicht auf solche Temperaturen angepasst ist.

Hinzu kommen Extremwetterereignisse wie Hitze, Dürre oder Starkregen, die häufiger und intensiver werden. Schon heute belaufen sich die dadurch entstandenen Schäden auf durchschnittlich zwei Milliarden Euro pro Jahr. Bis 2030 könnten sie auf 5,2 Milliarden Euro pro Jahr ansteigen, ergeben die Prognosen. "Ohne zusätzliche Maßnahmen sind es 10,8 Milliarden bis 2050", sagt Klimaforscherin Keiler.

Ausreichend angepasst an den Klimawandel ist Österreich noch nicht. Unzureichende Ressourcen und unverbindliche politische Zuständigkeiten sehen die Expertinnen und Experten als Hauptgrund dafür. Sie empfehlen im Sachstandsbericht eine stabile Finanzierung, bessere Abstimmung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden sowie einen verbindlichen rechtlichen Rahmen für die Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an Klimafolgen.

Es müsse eine Nachbesserung beim Klimaanpassungsplan geben

Den versprach Landwirtschafts- und Klimaminister Norbert Totschnig (ÖVP) am Dienstag bei der Präsentation des Sachstandsberichts in Form des neuen Klimagesetzes, das bis zum Sommer fertig sein soll, wie er ankündigte. Wie genau es aussehen wird? Da blieb der Minister vage, sprach von einem "Rahmengesetz, das eine klare, effiziente Steuerung ermöglicht". Zudem müsse es eine Nachbesserung beim österreichischen Klimaanpassungsplan geben, kündigte er an.

Klimawissenschafterin Keiler mahnte gleichzeitig zu mehr Klimaschutz: "Wir dürfen nicht nur auf die Anpassung schauen. Denn jedes Zehntel Grad Erwärmung wird große Auswirkungen haben." Um die EU-Klimaziele für 2030 und die bis 2040 angestrebte Klimaneutralität zu erreichen, müssen neue Klimaschutzmaßnahmen auf den Weg gebracht werden. Die derzeit umgesetzten sind zu wenig, stellt der Sachstandsbericht zum Klimawandel eindeutig fest. "Und auch die jetzt diskutierten Maßnahmen reichen nicht aus", sagte Keiler am Dienstag.

Zusätzliche Investitionen zwischen 6,4 und 11,2 Milliarden Euro seien erforderlich, heißt es im Sachstandsbericht. Co-Autor Daniel Huppmann vom Internationalen Institut für angewandte Systemanalyse (IIASA) verwies diesbezüglich am Dienstag auf die Rede des Bundeskanzlers Christian Stocker (ÖVP) im Nationalrat: "Der Kanzler sprach davon, dass es nicht nur ein Sparbudget sei, sondern auch Investitionen möglich sind. Ich hoffe, dass auch Investitionen in den Klimaschutz möglich sein werden."

Elektrifizierung lautet ein Schlagwort

Viel Potenzial für den Klimaschutz erkennen die Expertinnen und Experten in der österreichischen Raum- und Energieplanung sowie bei der Mobilität. Elektrifizierung lautet dabei ein Schlagwort. "Wir sprechen von einer Verdreifachung von Wind und Photovoltaik", sagte Keiler und verwies auf den gleichzeitig notwendigen Ausbau der Netze. Energiewissenschafter Keywan Riahi, ebenfalls Co-Autor des Sachstandsberichts und Forscher am Internationalen Institut für angewandte Systemanalyse (IIASA), nannte als eine Möglichkeit zur Finanzierung, die Gewinne von Energieerzeugern für den Netzausbau zweckzuwidmen.

Energie- und Klimaforscher Huppmann nannte den "vollständigen Ausstieg aus fossilen Energieträgern" als einen zentralen Hebel zur Erreichung der Klimaziele. In jenen Industriesektoren, wo Elektrifizierung keine Option ist, um die fossilen Brennstoffe zu ersetzen, empfiehlt das Expertenteam im Sachstandsbericht den Einsatz von importierten klimaneutralen Energieträgern wie E-Fuels oder grünem Wasserstoff.

Zehetner in Brüssel: Offen sein für russische Gasimporte in der Zukunft

Als positiven Nebeneffekt merkten die Expertinnen und Experten an, dass die Abhängigkeit von Energieimporten bis 2040 halbiert werden könnte.

In starkem Kontrast dazu stand am Dienstag die Meldung, dass Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP) bei einem Ministerrat in Brüssel die österreichische Position vorbrachte, dass die EU nach Ende des russischen Angriffskrieges in der Ukraine offen dafür sein sollte, russische Gasimporte wieder aufzunehmen.