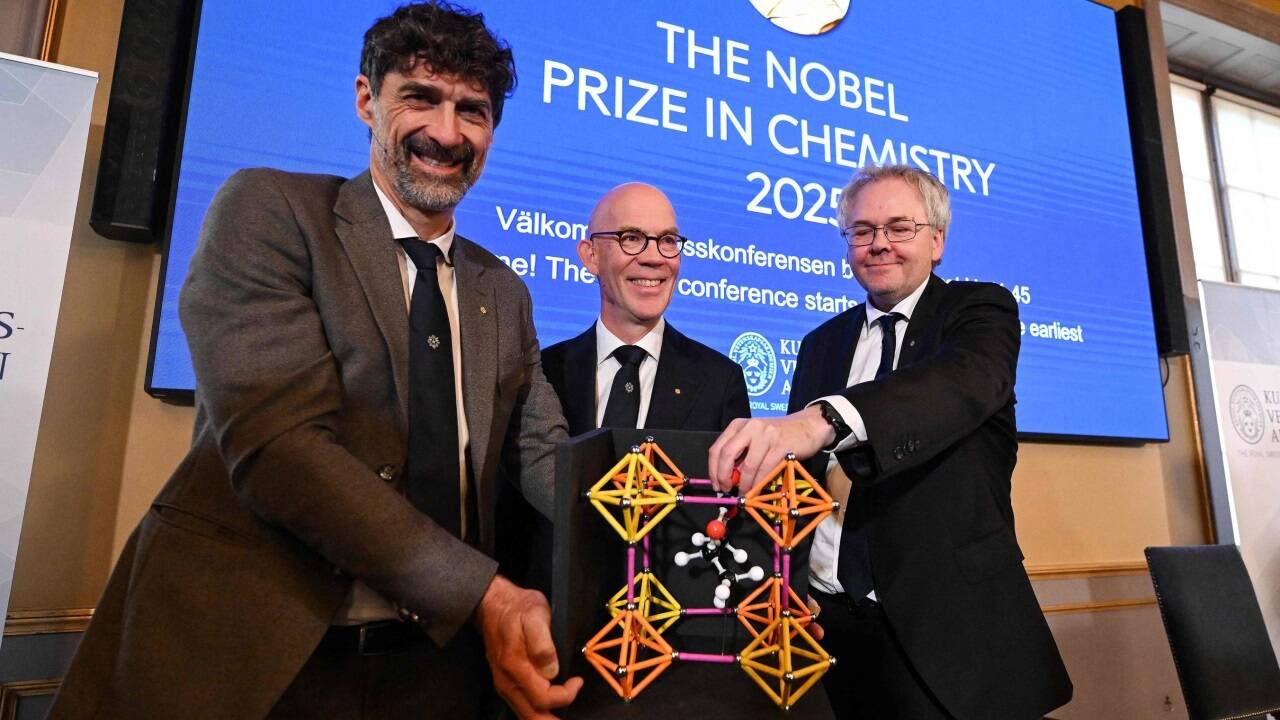

Den Begriff "neue Räume für Chemie" prägte Hans Ellegren, Generalsekretär der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften am Mittwoch bei der Bekanntgabe der Preisträger in Stockholm. Durch die zahllosen Hohlräume dieser neuen Materialklasse und die dadurch entstehende riesige Oberfläche - ein paar Gramm eines MOFs kann die Oberfläche von mehr als einem Fußballfeld aufweisen - zeichnen sich zahlreiche Anwendungsgebiete ab.

MOFs mit "enormem Potenzial"

"Metallorganische Gerüstverbindungen haben ein enormes Potenzial und eröffnen bisher ungeahnte Möglichkeiten für maßgeschneiderte Materialien mit neuen Funktionen", sagte Heiner Linke, Vorsitzender des Nobelkomitees für Chemie. Sie könnten etwa genutzt werden, "um Wasser aus der Wüstenluft zu gewinnen, Kohlendioxid abzuscheiden, giftige Gase zu speichern oder chemische Reaktionen zu katalysieren".

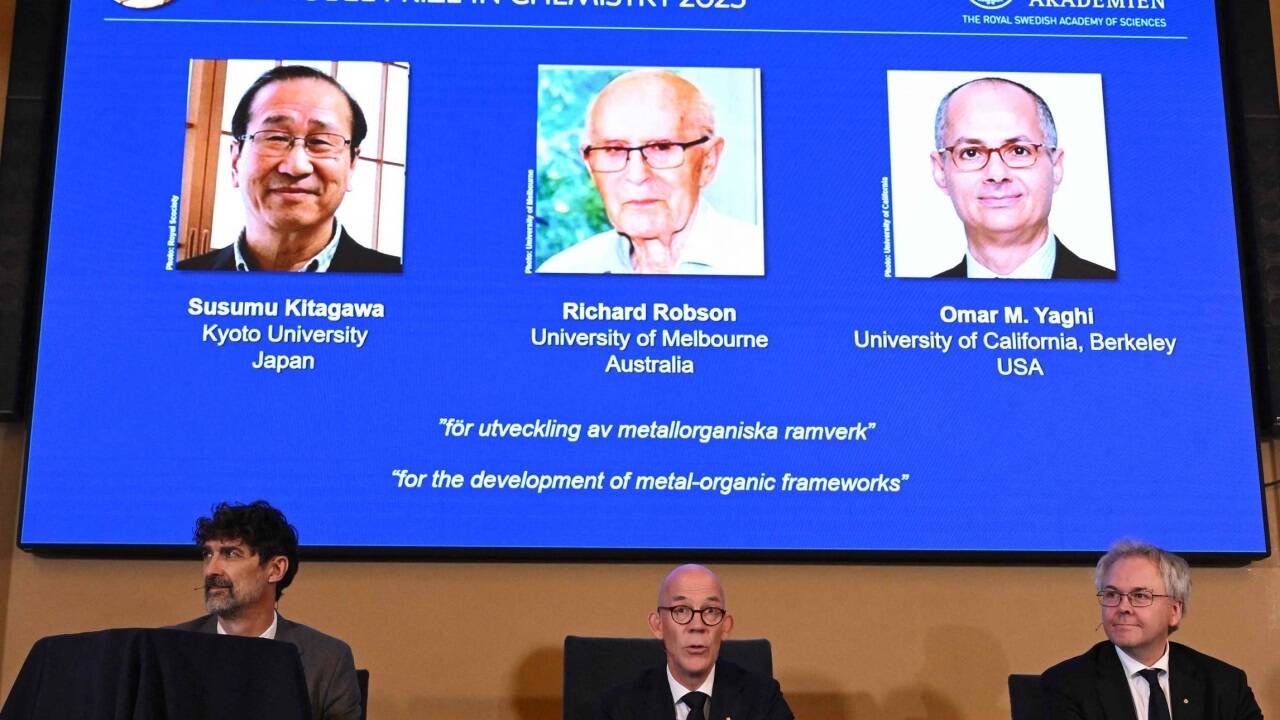

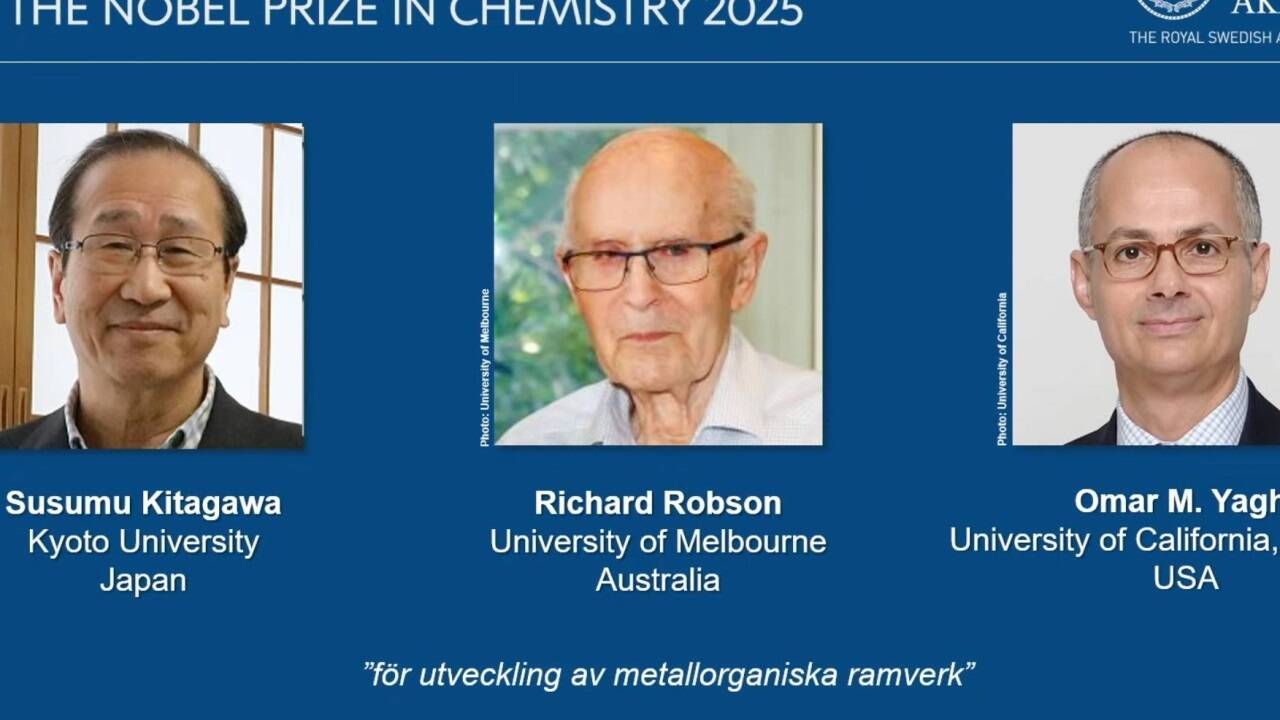

Inspiriert vom Bau von Molekülmodellen aus Holz für den Unterricht seiner Studenten entwickelte der heute 88-jährige Robson an der University of Melbourne (Australien) einen Kristall mit unzähligen Hohlräumen. Wie für MOFs typisch, fungierten Metallionen als Eckpfeiler, die durch lange organische Moleküle miteinander verbunden sind. Schon damals sah er voraus, dass dies eine Möglichkeit zur Herstellung neuer Materialien mit bisher unbekannten, potenziell nützlichen Eigenschaften sein könnte. Doch Robsons Materialien waren nicht stabil und viele Chemiker sahen keinen Nutzen darin, schreibt das Nobelpreiskomitee.

Kitagawa und Yaghi schufen stabile und flexible MOFs

Nicht so Susumu Kitagawa (74) und Omar Yaghi (60), die zwischen 1992 und 2003 - unabhängig voneinander - eine Reihe bahnbrechender Entdeckungen mit der neuen Molekülarchitektur machten. Sie schafften es, stabile und flexible MOFs aus unterschiedlichsten Bausteinen zu kreieren. Und weltweit schufen Chemiker Zehntausende verschiedene MOFs. "Einige davon könnten zur Lösung einiger der größten Herausforderungen der Menschheit beitragen, beispielsweise bei der Trennung von PFAS ("Ewigkeitschemikalie, Anm.) aus Wasser, dem Abbau von Arzneimittelrückständen in der Umwelt, der Abscheidung von Kohlendioxid oder der Wassergewinnung aus der Wüstenluft", so das Nobelpreiskomitee.

Auch wenn die neuen Materialien bisher in den meisten Fällen "nur in geringem Umfang" eingesetzt werden, würden viele Unternehmen in ihre Kommerzialisierung investieren, schreibt das Nobelpreiskomitee. So könnte ein MOF beispielsweise in der Elektronikindustrie bei der Herstellung von Halbleitern zur Abscheidung giftiger Gase eingesetzt werden, ein anderes schädliche Gase wie sie auch in chemischen Waffen eingesetzt werden, abbauen. Zahlreiche Unternehmen würden zudem Materialien testen, die Kohlendioxid aus Fabriken und Kraftwerken auffangen, um die Treibhausgasemissionen zu reduzieren.

Wissenschaft als "größte ausgleichende Kraft der Welt"

Susumu Kitagawa zeigte sich überaus glücklich über die Ehre, wie er am Telefon zugeschaltet sagte: "Ich fühle mich zutiefst geehrt und bin begeistert, dass meine langjährige Forschung anerkannt wurde. Vielen Dank!" Er sei nach wie vor fasziniert von den bisweilen sehr überraschenden Eigenschaften der neuen Materialien: "Es ist mein Spaß, hier neue Eigenschaften zu entdecken." Sein Traum sei es, Luft einzufangen und in CO2, Sauerstoff und Wasser aufzuspalten - und dies mithilfe erneuerbarer Energien in nützliche Materialien umzuwandeln.

Yaghi, der in ärmlichen Verhältnissen in Amman (Jordanien) aufgewachsen ist, erklärte gegenüber dem Nobelpreiskomitee: "Meine Eltern konnten kaum lesen oder schreiben. Es war also ein ziemlicher Weg. Wissenschaft ermöglicht es einem, solche Wege zu gehen. Sie ist die größte ausgleichende Kraft der Welt." 2023 erhielt er in Wien die Wilhelm-Exner Medaille des Österreichischen Gewerbevereins.

MOFs für TU-Forscher "wie Lego"

"Etwas überrascht" hat die "verdiente" Zuerkennung des Chemie-Nobelpreises Dominik Eder vom Institut für Materialchemie der Technischen Universität (TU) Wien, gerechnet habe man damit erst in etwa in fünf Jahren. Für Eder sind MOFs "wie Lego, wie eine Spielwiese mit all diesen unterschiedlichen Strukturen." Die verschiedenen metallorganischen Strukturen könne man wie modifizierbare Bausteine betrachten, die ungeheure Möglichkeiten bieten. "Man kann genau die verschiedenen Eigenschaften einstellen, die man haben will", sagte der Forscher zur APA.

Die Auszeichnung ist mit elf Millionen Schwedischen Kronen (rund eine Mio. Euro) dotiert. Übergeben wird der Preis traditionell am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel. Im vergangenen Jahr ging der Chemie-Nobelpreis zur einen Hälfte an den US-Forscher David Baker "für computergestütztes Proteindesign" und zur anderen Hälfte an den Briten Demis Hassabis und seinen US-Kollegen John Jumper "für die Vorhersage von Proteinstrukturen".

(S E R V I C E - https://www.nobelprize.org/)