Für den Report wurden Reinhard Raml, Geschäftsführer des Instituts für empirische Sozialforschung (IFES), zufolge im vergangenen Juli rund 1000 Personen online und telefonisch befragt. Demnach fühlen sich 69 Prozent der Befragten gesundheitlich gut oder sehr gut. Verglichen zu Zeiten vor der Covid-19-Pandemie hat sich dieser Wert verschlechtert. Die Pandemie habe zu einer Eintrübung bei der subjektiven Gesundheit geführt, erklärte Raml.

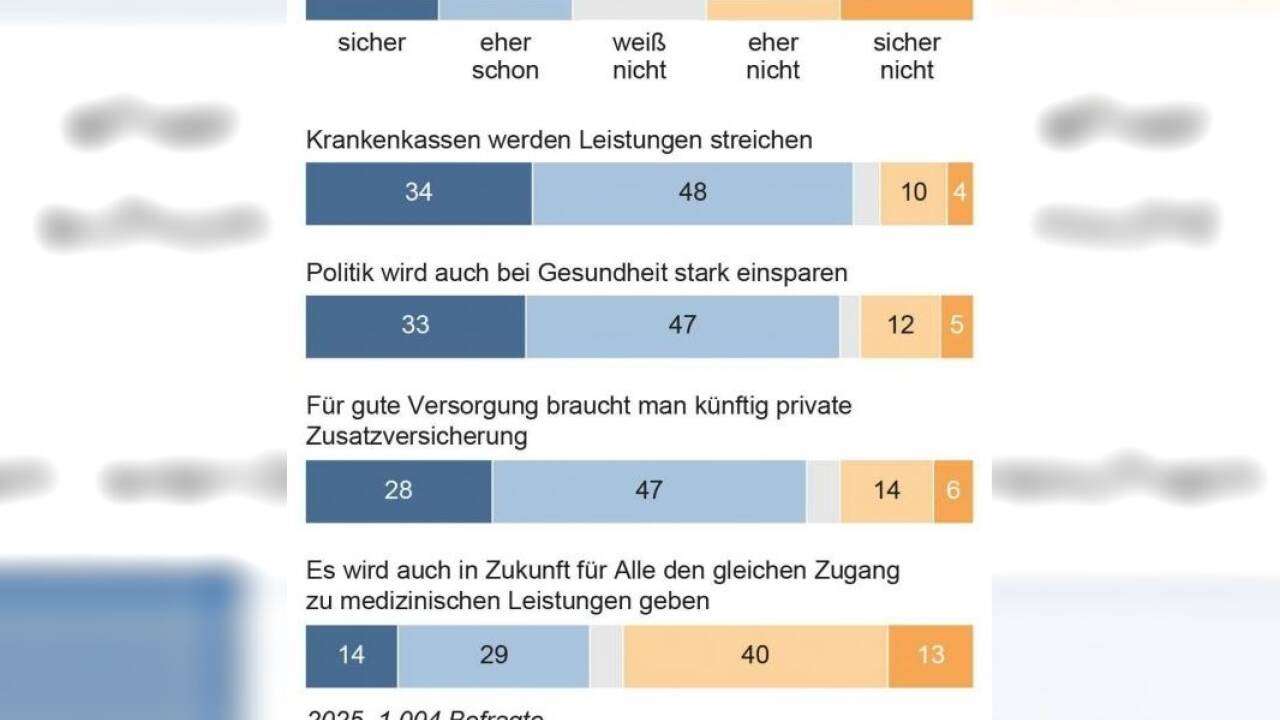

Die Hälfte der Befragten ist dem von Sandoz Österreich in Auftrag gegebenen Report zufolge mit dem heimischen Gesundheitssystem zufrieden. Dieser Wert ist in den vergangenen vier Jahren stabil geblieben. Allerdings blicken viele pessimistisch in die Zukunft: 82 Prozent rechnen mit Leistungskürzungen seitens der Krankenversicherungen, 80 Prozent erwarten politische Sparmaßnahmen. Konfrontiert mit Lieferengpässen für unterschiedliche Güter, fühlen sich 64 Prozent durch einen Versorgungsengpass bei Medikamenten bedroht. Eine Unterbrechung der Versorgung mit Gas, Öl, Lebensmitteln und Wasser wird dem Report zufolge von deutlich weniger Befragten als bedrohlich wahrgenommen. 86 Prozent ist eine Medikamentenproduktion in Österreich ein wichtiges Anliegen, sie halten dies für eher schon oder sehr wichtig. Diese Zustimmung steigt mit zunehmendem Alter. Dabei darf Versorgungssicherheit ihren Preis haben: Selbst in Zeiten erhöhter Inflation unterstützen 48 Prozent eine Inflationsanpassung der Medikamentenpreise.

Medikamentenversorgung als Druckmittel

Der Schwerpunkt der Präsentation des Berichts am Mittwoch lag dann auch auf der Medikamentenversorgung. Der sicherheitspolitische Experte Walter Feichtinger, Präsident des Center for Strategic Analysis in Wien, erklärte dazu die geopolitischen Hintergründe. Er betonte, dass es in der heutigen Zeit darum gehe, bei der Umgestaltung eines Systems politischen "Druck auf einen Kontrahenten auszuüben, damit er das macht, was ich eigentlich will". Das Schlüsselwort sei hybride Kampfführung. "Wir haben gehört, wie wichtig den Leuten die medizinische Versorgung ist und die Zukunft in diesem Bereich." Daher könne man hier auch Druck ausüben, indem man die Versorgung etwa mit Antibiotika oder medizinischen Geräten gezielt als Druckmittel verwende. "Dann brauchen Sie überhaupt nichts weiter zu tun und können Druck auf eine Regierung, vor allem auch auf eine westliche Regierung, mit hoher Abhängigkeit von Lieferanten ausüben." Europa müsse hier handlungsfähiger werden.

Schwerpunkt der Produktion in China

Wie schwierig das ist, erklärte Ulrike Holzgrabe von der Universität Würzburg. Sie ist Expertin für strategische Resilienz in der Arzneimittelproduktion und verwies darauf, dass seit etwa fünf Jahren immer wieder Probleme bei der Belieferung mit Medikamenten bestünden und es zu Lieferengpässen komme. "Das Problem ist, dass der Arzneimittelmarkt ein sehr fragmentierter Markt ist. Beginnen wir mit dem Erdöl, um einen Wirkstoff herzustellen. So gibt es viele verschiedene Firmen in verschiedenen Ländern, die bis zu dem Produkt führen, um dann zum Schluss wenigstens den Rohstoff, den Wirkstoff zu haben. Zudem brauchen wir Hilfsstoffe, um dann Tabletten, Cremes, Kapseln und dergleichen mehr zu produzieren und letztendlich das Arzneimittel zu machen." Dabei liegt die Herstellung dieser Wirkstoffe zu 68 Prozent in China und Indien. Europa stelle lediglich 24 Prozent davon her und in den USA seien es nur fünf Prozent. Zudem stellten viele Firmen nicht die Mengen her, die laut Prognosen benötigt würden. So komme es zu einer Unterversorgung. "Wir haben ein weiteres Problem der Marktverengung in China, in Indien - weltweit, muss man sagen. Ein Beispiel ist vielleicht, dass es vor gut 25 Jahren ein Antibiotikum gegeben hat, da gab es in China immerhin elf verschiedene Hersteller, und wenn wir heute auf die Landkarte schauen, ist es nur noch einer. Und wie ich schon gesagt habe: Viele unserer Arzneimittel werden letztendlich in China hergestellt." Auch werde ein Großteil der Ausgangssubstanzen in China hergestellt. Als Beispiel nennt sie Antibiotika: Hierbei könne es sein, dass mehr als 80 Prozent der dafür benötigten Ausgangssubstanzen in China produziert würden, in Österreich und Mexiko dagegen nur fünf Prozent. Betrachte man das Antibiotikum selbst, gebe es mehr Firmen, die dieses herstellten. Aber "sie alle greifen auf ein chinesisches Ausgangsprodukt zurück. Insofern ist es also nicht so ganz einfach, zu sagen, wir holen die Produktion zurück." Es müsse vielmehr die Produktion in Europa gestärkt werden. Europa müsse mehr investieren, um sicherer zu sein in der Produktion von Arzneistoffen.

Kosten sind gestiegen

Der Österreich-Chef von Sandoz, Marco Pucci, erklärt am Mittwoch zur Sicherheit in der Medikamentenversorgung: "Generika und Biosimilars sind Teil der Lösung: Schon heute machen Generika die Hälfte aller verschriebenen Medikamente in Österreich aus, verursachen aber nur 16 Prozent der Kosten." Vor 30 Jahren habe eine Packung Generika zehn Euro gekostet, heute seien es etwas mehr als sechs Euro. "In den vergangenen 18 Jahren haben sie die Kosten aber massiv erhöht und irgendwann geht sich das nicht mehr aus. Es ist kein Zufall, dass jeden Monat 20 Medikamente vom Markt verschwinden. Das Gute ist, dass fast 50 Prozent der Bevölkerung einverstanden wären mit einer Preisanpassung an die Inflation, was helfen würde." Sandoz produziert in Kundl in Tirol. "Wir haben dort auch den letzten großen vollintegrierten Produktionsstandort von Penicillin in Europa und den USA. Der Rest kommt aus Asien. Wir haben in den vergangenen zwei Jahren 200 Millionen in die Produktion investiert, damit wir die Effizienz und die Kapazität erhöhen. Unsere Strategie ist, aus Europa und für Europa zu produzieren, auch in Zeiten von geopolitischen Spannungen. Es brauche auch einen europäischen Schulterschluss, um die Versorgungssicherheit nachhaltig abzusichern. "Es kann uns nicht egal sein, wo und wie wir Medikamente produzieren. Wir alle tragen Verantwortung dafür, dass Patientinnen und Patienten auch morgen noch verlässlich Zugang zu lebenswichtigen Arzneimitteln haben."