Mehr als die Hälfte der verbrauchten Böden in Österreich - nämlich 55 Prozent - waren im Jahr 2022 auch versiegelt. Das zeigt eine aktuelle WWF-Analyse. In Städten ist dieser Anteil zum Teil deutlich höher; so auch in der Stadt Salzburg, die laut WWF einen der höchsten Versiegelungsgrade Österreichs vorweist. Nur in Linz ist demnach der Versiegelungsgrad im Pro-Kopf-Vergleich noch höher.

Zum Bodenverbrauch zählt jeglicher Verlust biologisch produktiver Böden durch Verbauung. Bei der Bodenversiegelung wird Boden, etwa durch Asphalt oder Beton, zudem mit einer wasserundurchlässigen Schicht überzogen.

Wie hoch der Anteil der verbauten und versiegelten Fläche in den Kommunen ist, kann man auf www.flaechenversiegelung.at nachlesen. Die Homepage listet, basierend auf Daten des Bundesamts für Eich- und Vermessungswesen und des Umweltbundesamts, Zahlen zum Flächenfraß für jede österreichische Stadt und Gemeinde auf. Die Homepage, die seit rund zwei Monaten online ist, soll laut dem Initiator, dem Unternehmensberater und Buchautor Andreas Kreutzer, zur Objektivierung in der mitunter hitzig geführten Debatte zum Flächenverbrauch beitragen.

Insgesamt ist in Österreich mittlerweile eine Fläche fast in der Größe von Vorarlberg bzw. von mehr als 2400 Quadratkilometern versiegelt. Dass das ein Problem ist, ist im öffentlichen Bewusstsein angekommen, und auch bei einigen Politikerinnen und Politikern scheinen die Alarmglocken zu läuten. So sagte etwa der pinke Umweltsprecher Michael Bernhard vor wenigen Tagen: "Das Motto muss lauten: Kein Zaster bei zu viel Pflaster. Wenn sich Länder und Gemeinden nicht an die Vorgaben halten und zu viel Boden versiegeln, fließt über den Finanzausgleich auch spürbar weniger Geld an die jeweiligen Gebietskörperschaften."

Auch die grüne Umweltsprecherin Astrid Rössler kritisiert, die Raumordnung auf Gemeindeebene habe versagt: "Es gibt gigantische Baulandreserven, die zum Teil seit 30 bis 40 Jahren gewidmet, aber nicht bebaut sind."

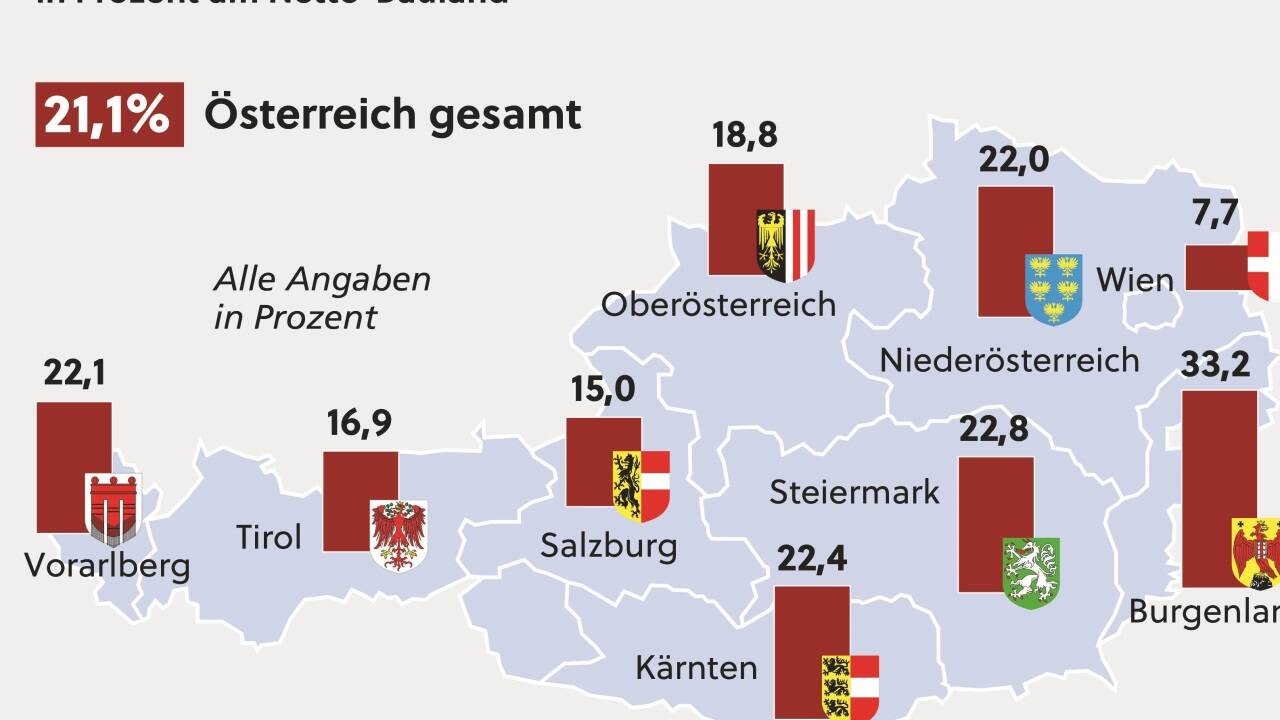

Im Atlas der Österreichischen Raumordnungskonferenz Örok ist nachzulesen: 21,1 Prozent bzw. 671 Quadratkilometer der als Bauland gewidmeten Flächen in Österreich waren im Jahr 2022 nicht bebaut und standen potenziell als Baulandreserve zur Verfügung. Insgesamt betrug das gewidmete Netto-Bauland ohne Straßenflächen im Vorjahr laut Örok 3182 Quadratkilometer, aber nur 2511 Quadratkilometer davon waren bebaut. Das Ausmaß der Baulandreserve variiert laut Örok je nach Bundesland und reicht von 33,2 Prozent im Burgenland bis 15 Prozent in Salzburg und 7,7 Prozent in Wien (siehe Grafik).

Rössler fordert die Offenlegung dieser Baulandreserven und kritisiert: "Es gibt bis heute kein offizielles Verzeichnis." In Salzburg ist die Umwidmung seit 2017 zeitlich befristet, das bedeutet: Wenn nicht innerhalb von zehn Jahren gebaut wird, werden die Flächen automatisch wieder in Grünland rückgewidmet - doch das ist rechtlich schwierig und stellt Gemeinden oftmals vor große finanzielle Hürden.

Weitere Hebel zur Flächennutzung sind Zweitwohnsitze und Leerstand: Verfallene und leer stehende Gebäude beanspruchen laut Umweltbundesamt rund 50.000 Hektar - eine Fläche größer als Wien. Das wichtigste Planungsinstrument auf Gemeindeebene ist laut Rössler jedoch der Bebauungsplan: "Bei der örtlichen Raumplanung sind die Länder in der Pflicht, Vorgaben für Gemeinden zu machen." Der Bodenschutz, das Kernthema der Sommerkampagne der Grünen, hat also das Potenzial zum innenpolitischen Dauerbrenner.