Der Salzburger Pongau und die deutsche Stadt Bielefeld haben nicht viel gemeinsam. Das möchte man zumindest meinen. Doch es gibt etwas, das die Stadt in Nordrhein-Westfalen mit dem Salzburger Bezirk verbindet.

Es ist die Geschichte der Salzburger Protestanten. Eines der dunkelsten Kapitel der Vergangenheit. Sie ist der Grund, warum Margot Bergmann eine Expertin im Bereich Ahnenforschung ist. Bergmann ist Vizepräsidentin des Salzburger Vereins mit Sitz in Bielefeld und hütet eine Bibliothek, die voller Urkunden, Akten und Stammbäume ehemaliger Salzburger Familien ist - die meisten davon aus dem Pongau, viele aber auch aus dem Pinzgau.

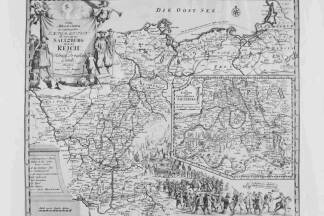

Der Salzburger Verein ist ein Zusammenschluss von Nachfahren vertriebener Evangelischer, die 1731 und 1732 das Erzstift verlassen mussten und Hunderte Kilometer nördlich neu ansiedelten. "Auch ein Teil meiner Familie kommt aus dem Pongau", sagt Bergmann. Sie stammt von den Pilzeckers aus St. Johann ab, weiß sie heute.

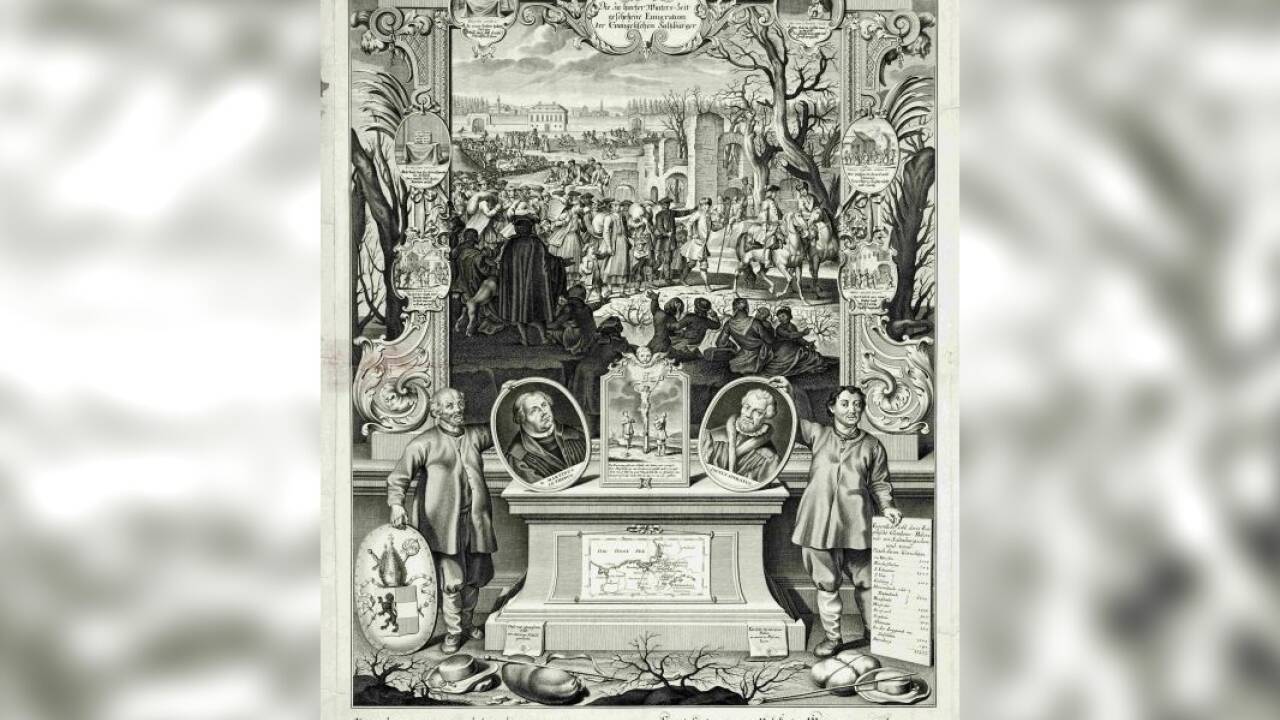

Mehr als 20.000 Salzburger, die meisten davon aus dem Innergebirg, verließen damals ihre Heimat. Nicht freiwillig, wie Tillmann Knopf berichtet. Er ist evangelischer Pfarrer in der Christuskirche in Salzburg und hat sich intensiv mit der Geschichte der Protestanten beschäftigt. "In dieser Zeit kamen zwei Dinge zusammen. Zum einen war das Zeitalter der Aufklärung nicht weit. Die Evangelischen hatten das Gefühl, sie könnten endlich etwas wagen. Zum anderen war Fürsterzbischof Firmian erst kurze Zeit im Amt und wollte sich profilieren."

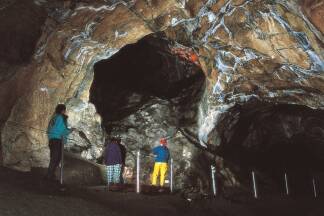

Der Protestantismus war zu dieser Zeit in Salzburg verboten - jedoch gab es gerade im Pinzgau und Pongau zahlreiche Gemeinden, die im Untergrund ihren Glauben auslebten. Martin Luthers Lehre war dort unter den Bergknappen in den Erz- und Salzbergwerken auf fruchtbaren Boden gefallen. "1731 schickten die evangelischen Salzburger Bauern einen Gesandten nach Regensburg, mit der Bitte, man möge ihnen das erlauben, was im Westfälischen Frieden vereinbart war." Das kam bei Firmian nicht gut an, vielmehr wollte er dem ein Ende bereiten. Der Fürsterzbischof entschloss sich, die Salzburger Protestanten des Landes zu verweisen, wenn sie nicht zum Katholizismus konvertieren. "Ich bin überzeugt, dass Firmian die Sache unterschätzt hat", sagt Pfarrer Tillmann Knopf. Was der damalige Fürsterzbischof wohl nicht vorhersah, war, dass ab 1731 über 20.000 Salzburger Protestanten das Land verließen. Im Pongau standen danach über 1500 Höfe leer.

Dieses dunkle Kapitel der Salzburger Geschichte lässt sich noch heute an mehreren Stellen im Bundesland festmachen. Eine davon ist in Schwarzach, wo in einem Wirtshaus 1731 der berühmte Salzbund geschlossen wurde - ein protestantischer Geheimbund. Doch auch im Pinzgau sind die Spuren der Vertreibung noch heute sichtbar. Vor einem dieser Orte steht Hermann Mayrhofer, Gründer des Leoganger Bergbau- und Gotikmuseums. Es ist eine von Schnee bedeckte Kapelle neben der Kollingwaldstraße auf der Höhe des Ritzensees bei Saalfelden. Im Inneren brennen Kerzen, von der Fassade des Kleindenkmals blicken Heilige, die in bunten Farben aufgemalt wurden. Die Kapelle steht dort bereits seit fast 300 Jahren. 1732 ließ sie eine Saalfeldner Bäuerin errichten - zur Erinnerung an ihren Mann. Dieser schloss sich den Protestanten an und zog mit ihnen nach Preußen. Mayrhofer: "Seine Frau, die Haslingbäuerin, blieb mit den Kindern zurück."

Auf ihrem Weg in Richtung Ostpreußen soll die Salzburger Protestanten ein Lied besonders ermutigt haben. Es ist das Auswanderlied mit dem Titel "Ich bin ein armer Exulant" von Joseph Schaitberger. Der evangelische Glaubensführer vom Dürrnberg wurde bereits 1686 des Landes verwiesen - also fast 20 Jahre bevor die meisten Salzburger Protestanten ausgewiesen wurden. Benjamin Huber vom Keltenmuseum schreibt seine Dissertation über die Protestanten vom Dürrnberg. "Schaitberger verschickte von Nürnberg aus, wo er nach seiner Ausweisung lebte, sogenannte Sendbriefe an seine Glaubensbrüder. Das war essenziell, weil er sie daran erinnerte, standhaft zu bleiben", sagt Huber.

Am Predigtstein am Dürrnberg trafen sich die evangelischen Salzburger damals in der Nacht und in den Morgenstunden, um heimlich den Gottesdienst zu feiern. Das ging so lange, bis sie 1732 ihre Heimat verlassen mussten und ins damalige Ostpreußen, nach Holland und in die USA auswanderten.

Neben Bielefeld gibt es deshalb auch im US-Bundesstaat Georgia einen Salzburger Verein. Regelmäßig reisen dessen Mitglieder in den Pongau. Und auch Margot Bergmann kommt heuer mit Vereinsmitgliedern wieder nach Salzburg - nach Filzmoos. Eine Gemeinde, die noch heute manche Bielefelder ihre Heimat nennen.