Die Wohnbaupolitik nimmt eine Kehrtwende in der Salzburger Stadtregierung. SPÖ, KPÖ plus und Bürgerliste erteilten am Freitag eine schriftliche Weisung an die Planungsabteilung, welcher Schlüssel bei Umwidmungen künftig zu gelten hat.

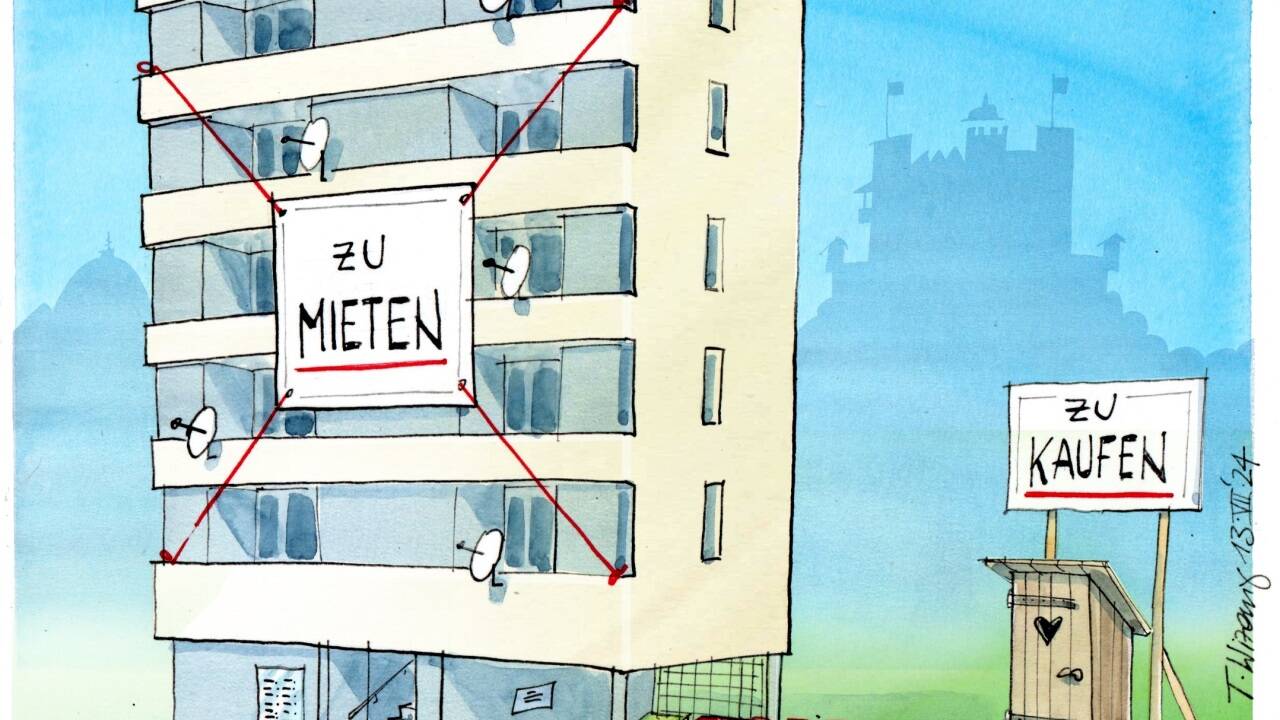

Bei (Neu-)Ausweisungen von Baulandwidmungen oder einer Änderung der Baulandkategorie gelten nunmehr andere bodenpolitische Vorgaben - Flächenwidmungen hätten künftig zu 100 Prozent im öffentlichen Interesse zu erfolgen. Ein Anteil an leistbarem Wohnen müsse sichergestellt werden - und dieser ist so hoch wie noch nie. "Mindestens 80 Prozent geförderter Mietwohnbau (inklusive Mietkauf von maximal 25 Prozent)" sind künftig vorgeschrieben. Bei Neuausweisung von Bauland soll es maximal 20 Prozent förderbare Eigentumswohnungen auf dem Grundstück geben, bei Umstrukturierungen nur noch zehn Prozent. Bei gewerblichen Bauträgern und einer Nichtumsetzbarkeit eines förderbaren Mietwohnbaus ist die Rede von "mindestens 100 Prozent als Mietwohnungen zum Salzburger Richtwertzins".

Auch bei Dichteerhöhungen bzw. Nachverdichtungen oder Aufzonungen um 250 Quadratmeter oder mehr muss die Nutzung zu 80 Prozent im öffentlichen Interesse erfolgen. Das könne Wohnen, Gewerbe oder eine soziale Nutzung sein.

Unterschrieben ist das Papier, das den Titel "Weisung zur Sicherstellung des öffentlichen Interesses und zur Schaffung von leistbarem Wohnraum im Rahmen von Raumordnungsverfahren" trägt, von Bürgermeister Bernhard Auinger, Vizebürgermeister Kay-Michael Dankl und Stadträtin Anna Schiester.

Damit kehrt die rot-rot-grüne Regierung zur Wohnbaupolitik Marke Johann Padutsch zurück. Der Bürgerlisten-Ressortchef hatte ab 2013 schrittweise fixiert, dass bei Umwidmungen von Grünland in Bauland oder von Gewerbe in Wohngebiet 75 Prozent für den geförderten Mietwohnbau (darin enthalten: 25 Prozent Eigentum) errichtet werden müssen. Nur nach Rücksprache mit Bürgermeister und Ressortchef durfte von den 75 Prozent abgewichen werden. Und auch bei der Genehmigung von höheren Dichten musste sozialer Mietwohnbau entstehen.

2019 übernahm die ÖVP das Planungsressort und es kam eine gänzlich anderslautende Weisung. Die ÖVP nahm als Schlüssel halbe-halbe bei Eigentum und Miete an und fixierte erstmals auch preisgedeckeltes Eigentum. 50 Prozent Mietwohnbau und 25 Prozent Eigentum mit einem um 30 Prozent reduzierten Kaufpreis sollten es sein. Die restlichen 25 Prozent sollten flexibel gestaltet werden, je nach Projekt.

Einen Preisdeckel bei Eigentum gibt es nun nicht mehr. Diesen streicht Rot-Rot-Grün ersatzlos. Planungsstadträtin Anna Schiester (Bürgerliste) sagt: "Weil es sich nicht wirklich bewährt hat." Der Preisdeckel habe beim großen Wohnbauprojekt am Dossenweg in Gneis ohnehin nicht gehalten. Man wolle sich dem Eigentum aber nicht verschließen, es werde weiterhin geförderte Eigentumswohnungen geben. Der Fokus aber liege voll auf dem Mietwohnbau. "Dort ist der größte Bedarf, und dort ist auch der größte Druck da. Es sagen uns alle Gemeinnützigen, dass wir hier Aufholbedarf haben. Wir müssen viel aufholen."

Was aber nützt ein neuer Aufteilungsschlüssel, wenn es an Flächen für Wohnbau hapert? Es gebe sehr viel Potenzial bei der Nachverdichtung, aber auch sonst sei einiges in Bewegung, meint Schiester dazu. Für die aktive Bodenpolitik ist KPÖ-Mann Vizebgm. Dankl zuständig. In Sachen "Grundstücksbevorratung" würden Gespräche mit unterschiedlichsten Interessenten laufen - "von halböffentlichen bis privaten Akteuren". Klar sei aber, dass es künftig Vorrang für geförderten Mietwohnbau gebe. Vieles werde sich aber in Sachen Nachverdichtung abspielen, wenn Private oder Bauträger mehr Dichteausnutzung wollen, sagt Dankl.

Wolfgang Amann vom Institut für Immobilien, Bauen und Wohnen befürchtet, dass Intention und Wirkung dieser Weisung der Stadtregierung auseinandergehen. "Es sollen mehr leistbare Wohnungen geschaffen werden, aber es hilft am Ende nichts, wenn dann gar nicht mehr gebaut wird. Das Angebot von leistbaren Mietwohnungen in Salzburg ist knapp, aber ebenso jenes für Eigentum." Er stehe dazu, dass auch für Junge leistbares Eigentum zur Verfügung stehen solle. "Studien belegen, dass sich das wiederum positiv auf die Volkswirtschaft auswirkt."

Amann legt landesweite Zahlen vor: Von den 251.000 Hauptwohnsitzwohnungen in Salzburg entfällt ein Drittel auf Hauseigentum (nur Wien hat hier einen niedrigeren Anteil), 17 Prozent sind Wohnungseigentum. Im privaten Mietsektor ist Salzburg mit einem Anteil von 22 Prozent bundesweit hinter Wien auf Platz zwei. Beim gemeinnützigen Wohnbau liegt Salzburg mit etwa 15 Prozent im Bundesdurchschnitt. Dafür verzeichnet Salzburg mit etwa zwei Prozent nach Oberösterreich den geringsten Anteil an Gemeindewohnungen.