Unselbstständig Beschäftigte in Österreich waren im vergangenen Jahr im Durchschnitt 15,1 Kalendertage im Krankenstand. Mit Ausnahme von 2023 (15,4 Tage) war ein gleich hoher Wert zuletzt 1993 erreicht worden. In der Folge hatte sich das Niveau der Krankenstandstage bei rund 13 Tagen eingependelt. Dann kam die Pandemie. "Covid war eine Zäsur in der Krankenstandsgeschichte", sagt die Hauptautorin des jährlich erscheinenden Fehlzeitenreports, Wifo-Ökonomin Christine Mayrhuber. Vor allem die Erkrankungsquote - der Anteil der Versicherten, die zumindest einmal im Jahr im Krankenstand waren - hat massiv zugenommen. Diese lag 2019 noch bei 57,4 Prozent, im Vorjahr ist sie auf 70,1 Prozent gestiegen.

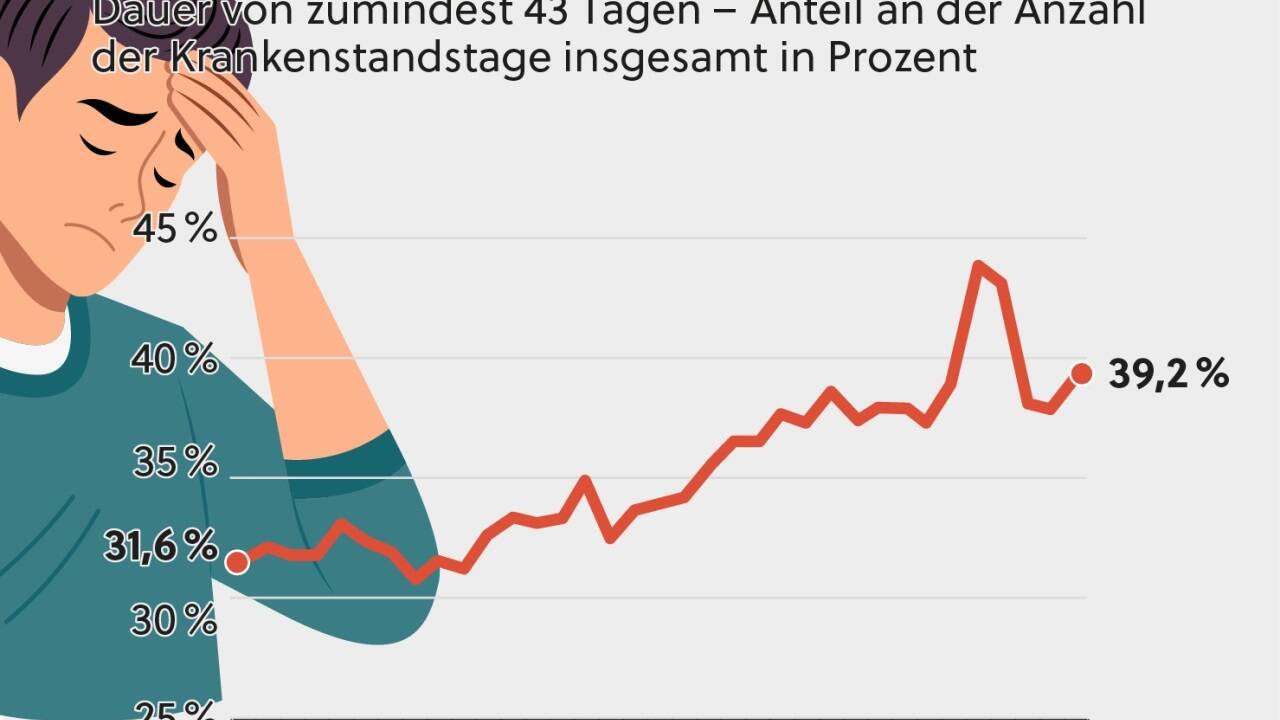

Auffällig sei eine zunehmende Polarisierung. 43,2 Prozent der Krankenstände dauerten weniger als vier Tage, sie verursachten aber nur 9,5 Prozent der Fehlzeiten. Der Großteil der Krankenstandstage entfällt auf eine kleine Gruppe von Langzeitfällen. Die habe man daher im Bericht näher untersucht, der im Auftrag des Dachverbands der Sozialversicherungsträger und der Sozialpartner erstellt wird, sagt Mayrhuber. Krankenstände, die mindestens 43 Tage dauern, machten 2024 zwar nur 3,1 Prozent aller Fälle aus, sind aber für rund 40 Prozent der Krankenstandstage verantwortlich.

Peter McDonald, Vorsitzender der Konferenz der Sozialversicherungsträger, ortet gerade bei langen Krankenständen Handlungsbedarf. Diese seien nicht nur für die Betroffenen, sondern auch für die Betriebe und das Gesundheitssystem eine große Herausforderung. Ziel müsse daher sein, "möglichst frühzeitig zu intervenieren und die Menschen bis zum Pensionsantrittsalter und darüber hinaus möglichst gesund im Erwerbsleben zu halten".

Daher seien Sozialversicherung und Betriebe gefordert, in Prävention zu investieren, es müsse aber auch darauf geachtet werden, mehr Menschen in Vollzeitarbeit zu bringen. Darüber hinaus müsse aber auch das Bewusstsein für die Finanzierbarkeit des Sozialstaats geschärft werden, sagt McDonald, das erfordere auch Eigenverantwortung der Beschäftigten. Im Interesse aller, die das System finanzieren, müsse man den Missbrauch im Blick haben und auffälliges Verhalten kontrollieren, auch wenn das kein Massenphänomen sei.

Handlungsbedarf gibt es vor allem wegen der hohen volkswirtschaftlichen Kosten, die Krankheit und Unfälle verursachen. Die direkten Kosten aus der Entgeltfortzahlung der Betriebe, bei der die AUVA mitzahlt, sowie das von der Versicherung ausbezahlte Krankengeld beliefen sich 2023 auf 5,8 Mrd. Euro. Zählt man Wertschöpfungsverluste und entgangene Sozialversicherungsbeiträge hinzu, ergibt sich eine finanzielle Belastung für die Gesamtwirtschaft von bis zu 14,7 Mrd. Euro. "Wir können es uns daher gar nicht leisten, nicht zu handeln", sagt Mayrhuber.

Sie wies darauf hin, dass seit rund 15 Jahren Frauen öfter im Krankenstand sind als Männer. Das sei dadurch zu erklären, dass sich mehr Frauen auf dem Arbeitsmarkt befinden, daher nähmen auch die Krankenstände zu. Ein weiterer Grund könnte sein, dass viele Frauen im Gesundheits- und Sozialwesen arbeiten, damit in Berufen, in denen sie einem höheren Risiko der Ansteckung ausgesetzt sind, sagt die Volkswirtin. Die häufigsten Ursachen für Krankenstände sind seit der Pandemie Atemwegserkrankungen sowie Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems. Auf diese beiden Gruppen entfielen fast 50 Prozent aller Krankenstandstage. Die sind übrigens regional unterschiedlich verteilt, Salzburg weist mit 12,8 Tagen die geringste Krankenstandsdauer aus, in Niederösterreich ist sie mit 17,5 Tagen am höchsten. Und sie ist abhängig vom Alter. Jugendliche unter 20 Jahren sind überdurchschnittlich oft krankgemeldet. Danach sinkt die Häufigkeit, ab 45 Jahren steigt sie wieder. Die längsten Krankenstände gibt es bei den 60- bis 64-Jährigen. Hier sieht Wolfgang Panhölzl, der in der Arbeiterkammer die Abteilung Sozialversicherung leitet, ein Problem heraufdräuen. Wenn das Ziel der Regierung, bis 2030 hunderttausend 60- bis 64-Jährige in den Arbeitsmarkt zu bringen, erreicht wird, würden die Fehlzeiten massiv steigen. Daher müsse es mehr Geld für die Prävention geben. Personen, die lange krank sind, nehmen allerdings Beratungsangebote kaum in Anspruch.

Rolf Gleissner, Leiter der Sozialpolitik in der Wirtschaftskammer Österreich, verweist darauf, dass Betriebe den Löwenanteil der Kosten der Fehlzeiten zu tragen hätten - ein Krankenstandstag koste inklusive der entgangenen Wertschöpfung rund 250 Euro. Daher sei Prävention im eigenen Interesse der Betriebe, das habe aber Grenzen, sagt Gleissner mit Verweis auf die Unfallstatistik. Von 804.500 Unfällen im Vorjahr seien nur 112.000 auf Arbeit und Schule entfallen.