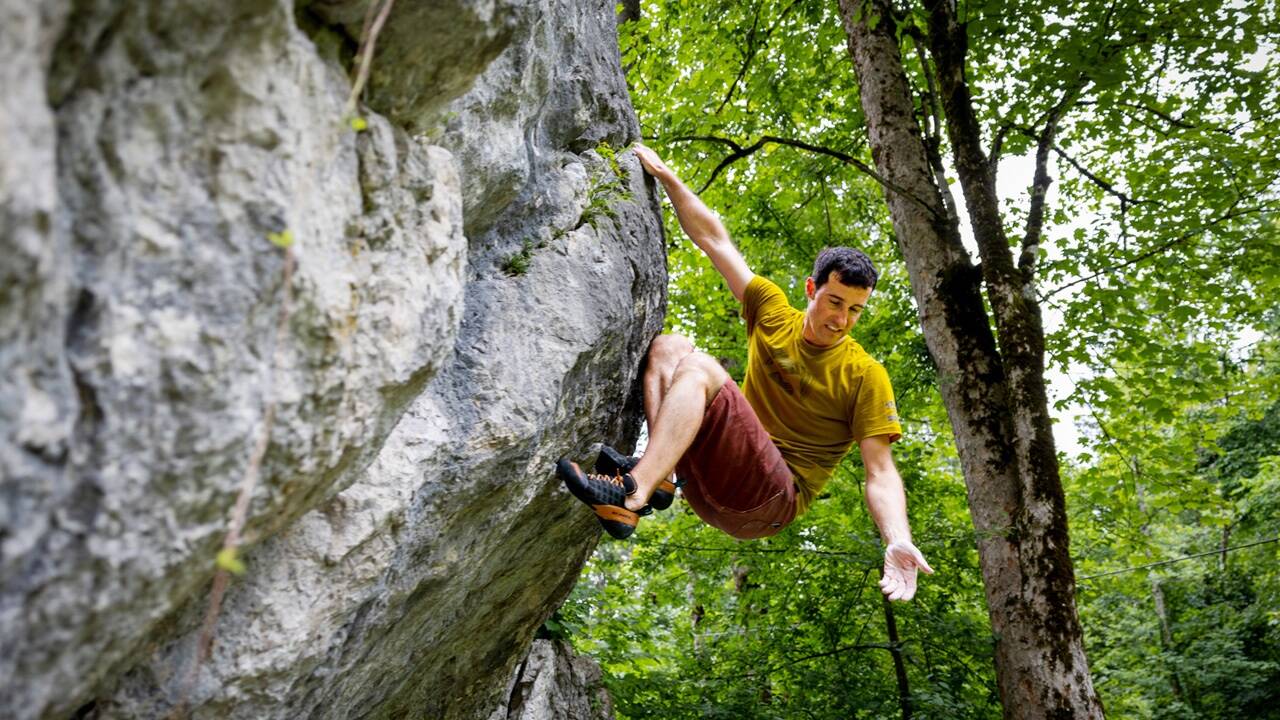

Worin besteht nun aber eigentlich der Unterschied zum Klettersport? "Trotz gleicher Bewegungsabläufe verfolgt das Bouldern eine etwas andere Zielsetzung als das Sportklettern", umreißt Andreas Widauer die Unterschiede zwischen den beiden Disziplinen. Der 38-jährige Grödiger ist selbstständiger Bergführer, begeisterter Boulderer, Kletterer und überhaupt ein Freund der vertikalen Welt. "Während sich die sportliche Ambition beim Klettern hauptsächlich darauf richtet, am Seil gesichert Höhe zu überwinden", sagt er, "geht es beim Bouldern in erster Linie darum, einzelne ,Probleme' - also schwierige Griff- und Trittkombinationen - zu meistern. Die befinden sich immer in Absprunghöhe, sodass auf Gurt und Seil hier ganz verzichtet wird."

Kreativität und Geschick

"Der Sport erfordert nicht nur Kraft, Geschick und Technik", führt Widauer aus, "die Lösung der Boulderprobleme spielt sich auch auf einer kognitiven Ebene ab. Man muss kreativ sein und sich trauen, etwas Neues auszuprobieren, um sich zu verbessern." Oft seien es nur Nuancen der Veränderung, die bei solchen Problemen zu einer Lösung führten, weiß er, so etwa eine geringfügige Verlagerung des Gewichts oder der Körperposition. Nicht selten gestalte sich so eine Lösungsfindung äußerst langwierig, berichtet der ausgebildete Sportlehrer. "Weltbekannte Proponenten wie Chris Sharma oder Adam Ondra haben oft monate- oder jahrelang mit spezifischen Problemen gerungen, bis sie diese schließlich lösen konnten." Den Reiz der Sportart erkennt Widauer in ihren gleichermaßen puristischen wie anspruchsvollen Elementen. "Was die wirklich guten von den mittelmäßigen Boulderern unterscheidet, das ist letztlich das Geschick, kleine Tritte präzise anzutreten, und das Können, die richtigen Bewegungen im passenden Moment auszuführen", sagt er. "Koordination, Bewegungsgefühl und mentale Leistungsbereitschaft bilden am Ende jene Komponenten, die die Weltbesten dieser Disziplin perfekt zusammenführen und verknüpfen könnten."

Mekka des Bouldersports

Fernab aller Hypes und Trends hat sich der Bouldersport seit einem Jahrhundert im französischen Fontainebleau-Gebiet nahe Paris entwickelt. Sogenannte Bleausards (einheimische Kletterer) begannen hier früh damit, die zahlreich vorhandenen Sandsteinblöcke in den Wäldern zu nutzen, um dadurch Kraft und Geschicklichkeit für das Klettern in der Wand zu sammeln. Noch immer wird das Bouldern an den Sandsteinblöcken von Fontainebleau als Breitensport von Jung und Alt betrieben - der Ort gilt bis heute als Mekka dieser Disziplin. In den 1950er-Jahren verschaffte dann der Amerikaner John Gill dem Sport international einen enormen Aufschwung. Er war es, der eine erste Bewertungsskala entwickelte, die jedoch später durch die (heute etablierte) Fontainebleau-Skala abgelöst wurde.

Indoor und outdoor

Ob unter freiem Himmel oder in der Halle - Bouldern ist ein gleichermaßen indoor- wie outdoortauglicher Sport. Erste Versuche werden oft in den Boulderhallen gestartet, wo Anfänger (meistens) farblich gekennzeichnete, vordefinierte Routen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden vorfinden. Später scheiden sich dann oft die Vorlieben: Viele Begeisterte bleiben den Hallen treu, andere wiederum zieht es im Sommer hinaus in die Natur auf echten Fels. Hier geben dann - zumindest in bekannteren Bouldergebieten - sogenannte Topoguides oder Boulderführer Aufschluss darüber, welche Routen in welchen Schwierigkeitsgraden vorzufinden sind. Zuweilen sind einzelne Blöcke auch beschriftet und weisen so zum Beispiel darauf hin, ob ein Boulderproblem in sitzender oder stehender Position begonnen werden muss. "Im Gegensatz zu den gleichbleibenden Bedingungen in der Halle muss man sich in der Natur mit variierenden Gegebenheiten, wie unterschiedlichen Gesteinsarten, arrangieren", erklärt Andreas Widauer. "Einige Gesteine weisen sehr raue Oberflächen auf, wohingegen andere wieder glatte Wände und gerade Risse bilden. Ebenso sind Witterung und Temperatur wichtige Einflussfaktoren, die es draußen zu berücksichtigen gilt", weiß der Bergführer. "Nicht jeder Stein verhält sich bei jeder Witterung gleich, oft sind es nur Temperaturnuancen, die über die Bedingungen respektive über Haftung oder Reibung entscheiden." Das Zubehör ist beim Bouldern indoor wie outdoor ähnlich: Neben Chalk, also dem Magnesium, und einer Bürste zum Abputzen des Steins werden in der freien Natur sogenannte Crashpads anstelle der Hallenmatten verwendet. Zusätzlich dazu sollte dann aber noch zumindest ein Partner "spotten". Das bedeutet, dass der oder die Partner mit erhobenen Armen bereitstehen, um den Sturz eines (potenziell) Fallenden zu kontrollieren.

Krabbeln in der Vertikalen

Abseits des Sport- und Freizeitbereichs kommt das Bouldern aber auch im medizinisch-therapeutischen Umfeld immer häufiger als Heilverfahren zum Einsatz. Agnes Wölfe, Physiotherapeutin aus Faistenau, arbeitet in ihrer Praxis (bewegungsfeld.at) schon seit mehreren Jahren in diesem Bereich. "Das Besondere am therapeutischen Klettern ist, dass es bei einem großen Spektrum verschiedener Krankheitsbilder Wirkung zeigt", erklärt sie. "Es eröffnet Möglichkeiten bei pädiatrischen, geriatrischen, orthopädischen und neurologischen Problemen." So nutze die Neurologie diese Behandlungsmethode beispielsweise in der Schlaganfalltherapie oder bei Patienten mit multipler Sklerose, um Koordinationsfähigkeit und Körperwahrnehmung zu schulen, führt die Therapeutin aus. Der koordinative Anspruch des Kletterns stimuliere außerdem die Leistungsfähigkeit des Gehirns. "Eine der ersten Bewegungen, die wir als Menschen erlernen, ist das Krabbeln." Nichts anderes sei im Prinzip auch das Klettern, so Wölfe. "Es ist praktisch Krabbeln in der Vertikalen und damit ein Grundbewegungsmuster, das wir alle kennen." Leider zeichne sich bei vielen Menschen mit sitzenden Berufen die Bewegungsarmut oft schon deutlich ab - unglücklicherweise auch bei Kindern. "Die Konsequenzen eines Bewegungsmangels zeigen sich dann als Gelenksprobleme, Skoliosen oder schweren Fehlhaltungen", so die Therapeutin. Bouldern und Klettern böten sich hier in mehrerlei Hinsicht als Behandlungsverfahren an, erklärt sie: "Zum einen sind dafür keine körperlichen Grundvoraussetzungen notwendig, unabhängig von Alter oder körperlicher Verfassung kann jeder und jede diese Sportart betreiben." Ein anderer Vorteil des Boulderns sei, dass man in sogenannten geschlossenen Muskelketten arbeite. "Durch das Training wird ganz nebenbei eine optimale Kräftigung der abgeschwächten, kleinen Muskulatur erzielt." Diese wiederum übernehme eine wichtige Stabilisierungsfunktion und sorge - unter anderem - dafür, dass die Wirbel in der richtigen Position bleiben.

Bouldern in der Natur

Das Fazit: Bouldern macht Spaß und ist außerdem gesund! Kein Wunder also, dass allerorts Felsblöcke gestürmt und erobert werden. Dennoch: Die steigende Begeisterung fürs Bouldern bringt auch nachteilige Aspekte mit sich. "Der Freizeitdruck auf die Natur hat in den vergangenen Jahren auch durch Corona noch einmal enorm zugenommen", gibt Andreas Widauer zu bedenken. "Es ist deshalb enorm wichtig, dass Outdoorsportler generell und Boulderer im Speziellen sich Natur und Grundbesitzern gegenüber rücksichtsvoll verhalten. Man sollte sich immer bewusst machen, dass Kletterfelsen keine Sportgeräte sind. Am und um den Fels findet sich oft eine einzigartige und schützenswerte Pflanzen- und Tierwelt." Bei aller Leidenschaft für den Sport sollte die Natur nicht darunter zu leiden haben, appelliert er abschließend. "Wer nur ein paar soziale Spielregeln einhält und sich umsichtig verhält, trägt viel zu einem stressfreien Miteinander bei."

Zur Person:

Andreas Widauer arbeitet als selbstständiger Berg- und Skiführer unter anderem für www.freiluftleben.at und ist Landesbergsteigerreferent-Stellvertreter bei den Naturfreunden Salzburg.

Sie wollen mehr zu dem Thema erfahren? Dann lesen Sie weitere Artikel in der Beilage „Sommer Spezial“ – ab 12. Juni kostenlos in der SN-App.

Download für Tablets/Smartphones

Die App für

iPad/iPhone können Sie über folgenden Link auf Ihrem Gerät installieren:

Die App für

Android Tablets/Smartphones können Sie über folgenden Link auf Ihrem Gerät installieren:

Die App für

Amazon Kindle Fire Tablet können Sie über folgenden Link auf Ihrem Gerät installieren: