Ein Nachmittag in einer Zahnarztordination. Aus dem Behandlungszimmer ist Schrillen des Bohrers zu hören. Gelegentlich wird es durch Musik aus dem Radio unterbrochen. In Momenten wie diesen zucken viele Menschen kurz zusammen. Doch für viele ist es auch ein Grund, diese Situation zu vermeiden. "Dentalphobie ist heute weit verbreitet und betrifft alle Altersgruppen", sagt Johannes Rother von Phobius in Wien, einem psychologischen Zentrum, das sich auf die Therapie von Phobien, Ängsten und Panikattacken spezialisiert hat. Rund 15 Prozent der erwachsenen Bevölkerung sowie 30 Prozent der Kinder sollen laut Schätzungen allgemeine Angst vor dem Zahnarzt haben. Bei rund fünf Prozent der Betroffenen entwickelt sich die Angst zu einer krankhaften Phobie.

Angst vorm Zahnarzt? Das kann man dagegen tun

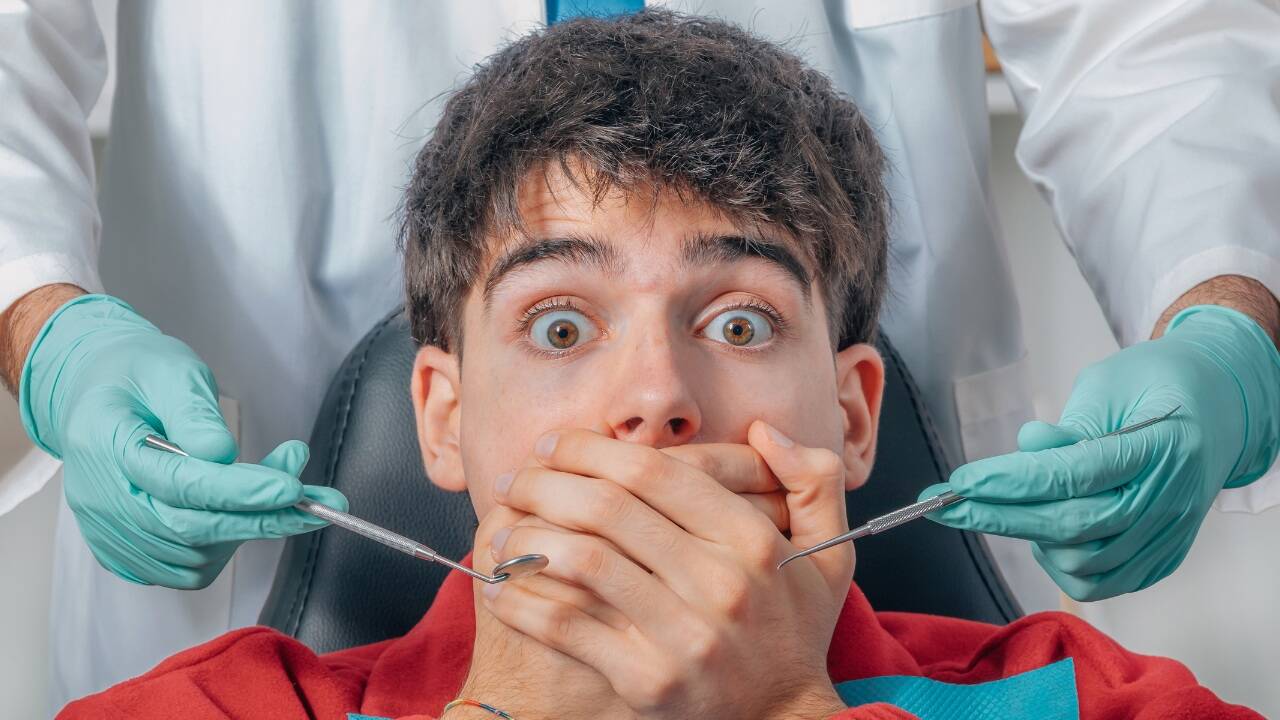

Wer kennt das Gefühl nicht? Ein Zahnarztbesuch steht an. Unsicherheit und Angst davor machen sich breit. Doch was kann man dagegen tun?

"Angst kann sich zu einer Bedrohung entwickeln."

Anzeichen für Zahnarztphobie: Vermeidung

Die Angst vorm Zahnarzt geht oft mit einer Trypanophobie (Angst vor Spritzen) einher. Viele bekommen es erst mit ihr zu tun, wenn sie auf dem Zahnarztstuhl sitzen und Lampe, Bohrer und Zangen erblicken. "Die Angst meint es zu gut mit uns und kann die Kontrolle übernehmen", sagt Johannes Rother, der sich mit der Zahnarztangst auseinandersetzt. Verliert man darüber die Kontrolle, werde es problematisch, da sie sich irrational zu einer Bedrohung weiterentwickle und beschleunige. Ein typisches Erkennungszeichen für eine ausgeprägte Zahnarztphobie ist die Vermeidung. Das heißt, dass viele Betroffene den Zahnarzt meiden oder vereinbarte Termine immer wieder verschieben. Auslöser sind oft negative Erfahrungen wie etwa die der Extraktion des Weisheitszahnes oder Operationen. Dadurch jedoch steigt das Risiko für die Entstehung von Karies oder anderen Krankheiten im Mundbereich, die sich darin rascher ausbreiten können, warnt Johannes Rother.

Doch wie sieht eine Behandlung von Dentalphobikern aus? Aus psychologischer Perspektive sei es wichtig, dass der Zahnarzt aktiv auf sie zugehe, ihre Angst erkenne und anspreche, sagt Johannes Rother. "Bereits vor der Behandlung muss eine Vertrauensbasis zwischen beiden bestehen." Der Facharzt soll sowohl Sorgen als auch Wünsche berücksichtigen, indem er während des Eingriffs immer wieder nachfragt, Pausen einlegt und die weiteren Schritte erklärt. Patienten sollen nicht den Eindruck gewinnen, dass sie dem Zahnarzt ausgeliefert sind. Vor allem Kinder fühlen sich ohnmächtig, weil sie nicht wissen, was mit ihnen geschieht, so der klinische Psychologe.

Ablenkung durch Musik kann helfen

Während das Einbringen einer Füllung bei einem "normalen Patienten" rund eine halbe Stunde dauert, kann es bei Angstpatientinnen und -patienten doppelt so lange sein, erklärt Pierre Winkelmann, Oberarzt am Zentrum für Zahnmedizin Smile Clinic in Salzburg: "Für uns ist es wichtig, den Patienten umfassend und mit all seinen Sorgen, Problemen und Ängsten zu betrachten." Das beginne bereits im Wartebereich, wo die Menschen durch Musik, Zeitungen und Fernsehen abgelenkt und zerstreut werden.

"Schmerzen können ausgeschaltet werden."

Einfache therapeutische Maßnahmen können gut ausgebildete Zahnärztinnen und Zahnärzte anwenden. Dazu gehören etwa Ohrakupunktur, Entspannungsübungen oder eine Lokalanästhesie zur Schmerzausschaltung, erzählt Pierre Winkelmann. Wichtig sei es, den Körper vor dem Eingriff zu beruhigen; die Muskeln zu entspannen und die Atmung zu kontrollieren. Schmerzfreiheit gehöre zur Methodik ebenso dazu, so der Facharzt. Im Falle einer Phobie muss er aber mit anderen Fachbereichen wie Psychotherapeuten und Psychologen zusammenarbeiten.

Entspannungstechniken gegen Angst

Johannes Rother setzt auch Entspannungstechniken ein, die er mit seinen Klientinnen und Klienten im Rahmen der Therapien durchgeht. Um sich ihrer Angst und ihren Gefühlen zu stellen, setzen sie dabei auch eine VR-Brille auf, die die Situation simuliert. Der klinische Psychologe baut mit ihnen außerdem ein Angstmodell auf, um die Gedanken und Gefühle der Betroffenen zu erfahren und auf diese gezielt einzugehen. Herausgefunden werden soll dabei, was die Angst auslöst - etwa der Zahnarztstuhl, der nach hinten geklappt wird, oder der Bohrer, der plötzlich laut heult.

Ein Teil der Therapie widmet sich der Spritzenphobie, die mit der Dentalphobie einhergeht. "Einige unserer Klientinnen und Klienten begleiten wir auch in eine Zahnarztordination", erzählt Johannes Rother, für den die Dentalphobie unter allen Angststörungen am besten zu behandeln sei. In wenigen Therapie-Einheiten könnten erhebliche Fortschritte erzielt werden: "Es ist wie ein Felsen, der nur überwunden werden muss."

In einer Spezialordination wie im Zentrum für Zahnmedizin kann der Zahnarzt Patientinnen und Patienten vor dem Eingriff zusätzlich beruhigen oder ruhigstellen. Mittels einer Vollnarkose können sie eine Zeit lang "ins Reich der Träume" geschickt werden, wie es Pierre Winkelmann erklärt. Schmerzen können auch durch Schmerzmittel ausgeschaltet bzw. gelindert werden. Diese werden vor der Behandlung oral als Tablette unter Aufsicht eingenommen, damit der Zahnarzt ohne Einschränkungen arbeiten kann. Eine große Bedeutung hat auch die Ablenkung durch Videos oder Musik. Auch eine Beruhigungsspritze sei möglich. Geistig und körperlich beeinträchtigte Personen werden häufig mit Lachgas betäubt.

Man soll sich seiner Angst stellen

Johannes Rother ist überzeugt: Angststörungen nehmen in der Gesellschaft zu. Für ihn hängt das mit anderen Ereignissen wie etwa der Covid-Pandemie vor Jahren zusammen. Vor allem Kinder werden bei der Angst vor dem Zahnarzt von ihren Eltern geprägt. Regelmäßige Kontrolltermine können die Scheu vor ihm jedoch nehmen. Ohne Auseinandersetzung mit der Angst werde sie nur verstärkt, sagt der klinische Psychologe mit Nachdruck.

Menschen mit krankhafter Angst vor Zahnbehandlungen können mit stressigen Situationen nur schwer umgehen. Je einfühlsamer man aber auf sie eingehe, umso stressfreier sei die Behandlung - nicht nur für den Patienten, auch für den Zahnarzt, ergänzt Pierre Winkelmann. "Schnell, schnell ist keine Lösung. Es braucht Zeit."