"Ein Großteil des fossilen Umsatzes könnte in Zukunft durch erneuerbare Treibstoffe abgedeckt werden."

Markus Leikermoser

Geschäftsführer LM Energy

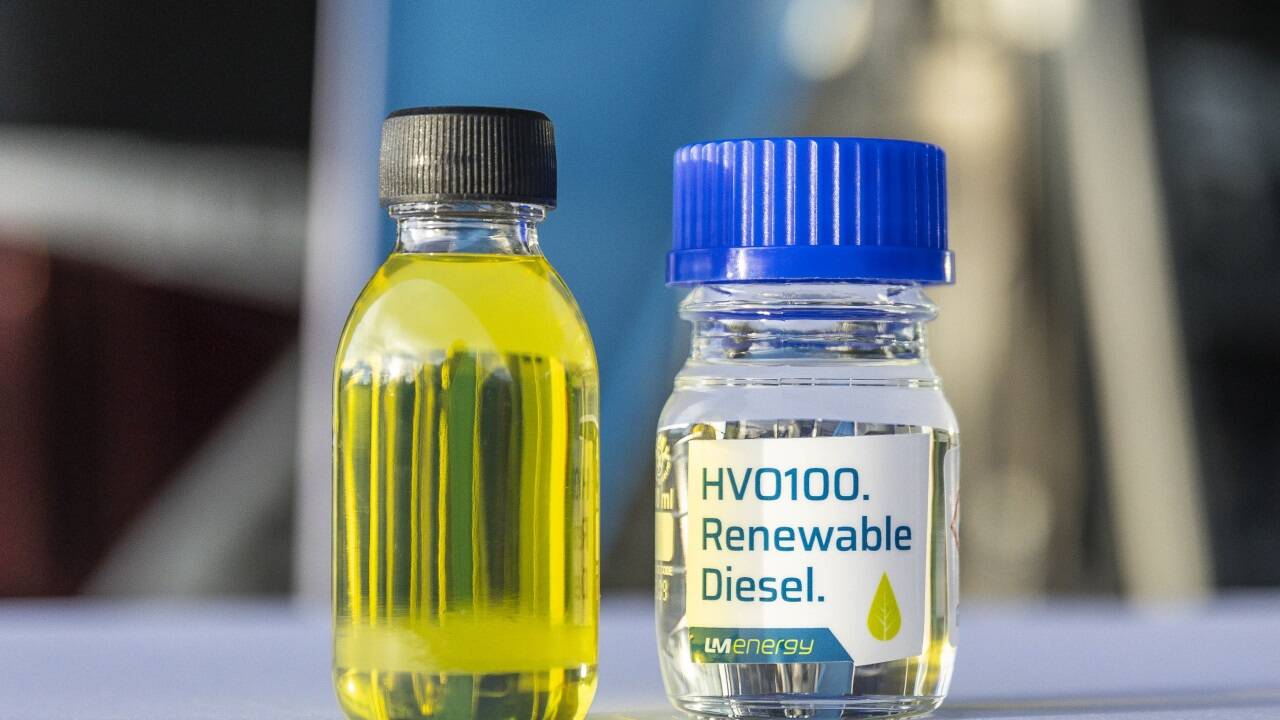

Aufgrund seiner chemischen Zusammensetzung kann HVO herkömmlichen Diesel nicht nur gleichwertig ersetzen, die klare Flüssigkeit bietet zudem auch noch weitaus bessere Zündeigenschaften, wie auch Markus Leikermoser bestätigt. Der Geschäftsführer von LM Energy, einem der größten Energieversorger Westösterreichs mit Sitz in Wals bei Salzburg, kam bereits vor mehr als zehn Jahren erstmals mit HVO in Berührung: "Damals waren die europäischen Produzenten auf der Suche nach einer Alternative zu Biodiesel, der mit sehr vielen negativen Eigenschaften behaftet ist, etwa weniger Leistung, hohen Wartungskosten und schlechten Kaltstarteigenschaften. Man brauchte ein Produkt, das in seiner Molekülstruktur homogener ist."

HVO: Sauberer, leiser, geruchslos und klimaverträglichund hohe Marktreife

Tatsächlich verbrennt HVO aufgrund seiner wesentlich höheren Cetanzahl nicht nur sauberer und leiser, sondern bietet auch optimale Kaltstarteigenschaften bis zu minus 30 Grad, kann längere Zeit ohne Qualitätsverlust gelagert werden und ist in Ermangelung von Schwefel, Sauerstoff und Aromaten zu 100 Prozent geruchslos. Der wichtigste Vorteil des Kraftstoffs aus nachwachsenden Rohstoffen ist aber seine hohe Klimaverträglichkeit.

Wissenschaftliche Studien bescheinigen HVO im Vergleich zu fossilem Diesel einen bis zu 90 Prozent geringeren CO₂-Ausstoß. Dazu kommen bis zu 33 Prozent weniger Feinstaubemissionen, 24 Prozent weniger Kohlenmonoxid (CO) sowie 9 Prozent weniger Stickoxid (NOx).

Der größte Unterschied zu allen anderen synthetischen Treibstoffen besteht aber darin, dass HVO längst kein Nischenprodukt mehr ist. "Vor einigen Jahren gab es noch große regulatorische und steuerrechtliche Hindernisse. Heute hat HVO eine so hohe Marktreife erreicht, die es auch ökonomisch interessant macht", so Markus Leikermoser. "Während fossile Treibstoffe aufgrund der CO₂-Bepreisung in der EU perspektivisch immer teurer werden, haben sich die Fixkosten bei der HVO-Produktion binnen weniger Jahre halbiert. Abhängig vom jeweiligen Markt kann man deshalb schon von einem annähernd gleichen Preisniveau sprechen."

Albus Salzburg fährt mit HVO

Und obwohl man bei dem Salzburger Energielieferanten im Vergleich zu den Vorjahren für 2024 bereits die vielfache Menge an HVO geordert hat, gab es bis dato keinerlei Lieferprobleme. Argumente, die auch die Verantwortlichen bei Albus Salzburg überzeugt haben: Gemeinsam mit dem langjährigen Treibstofflieferanten LM Energy stellte das Verkehrsunternehmen vor wenigen Wochen die insgesamt 102 Linienbusse sowie 25 Reisebusse komplett auf HVO um. Bei 5,4 Millionen Flottenkilometern pro Jahr und einem Verbrauch von rund 1,4 Millionen Litern Dieselkraftstoff jährlich ermöglicht das CO₂-Einsparungen von bis zu 4095 Tonnen pro Jahr. Der Transport von der Raffinerie in Rotterdam nach Salzburg erfolgt überwiegend auf der Schiene, wodurch mehr als 40.000 Lkw-Transportkilometer eingespart werden. Geht es nach Markus Leikermoser, der seit zwei Jahren auch seinen privaten Audi ausschließlich mit HVO 100 betankt, so führt an dem erneuerbaren Diesel auf längere Sicht kein Weg vorbei. "Raffinerien in ganz Europa, darunter die italienische Eni, planen aktuell, ihre fossile Produktion auf eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft umzustellen. Ich bin mir deshalb sicher, dass ein Großteil des Umsatzes in Zukunft durch erneuerbare Treibstoffe wie HVO wird abgedeckt werden können."

Bleibt die Frage: Wie nachhaltig ist der Kraftstoff aus nachwachsenden Rohstoffen tatsächlich?

An dieser Stelle kommt die sogenannte "RED II"-Richtlinie der Europäischen Union zum Zug. Deren Ziel ist es, den Anteil an erneuerbaren Energien in den Sektoren Strom, Wärme und Transport innerhalb der EU bis zum Jahr 2030 auf 32 Prozent zu erhöhen. In Österreich müssen deshalb alle hierzulande verkauften Treibstoffe in die "elNa"-Datenbank (steht für elektronischer Nachhaltigkeitsnachweis) eingetragen werden. Dadurch wird es möglich, jeden Liter Biosprit bis zur Produktion zurückzuverfolgen. Werden dabei mehr Rohstoffe verwendet, die auch als Nahrungsmittel dienen könnten, schlägt sich das unmittelbar auf die CO₂-Bepreisung nieder. Die Produzenten haben demnach einen wirtschaftlichen Anreiz, möglichst nachhaltig und damit steuergünstig zu produzieren. Für Händler wie Markus Leikermoser bleibt die Gewinnspanne pro Liter verkauftem Sprit annähernd gleich. "Für uns hat HVO enormes Potenzial, weil es schon jetzt überall dort eingesetzt werden kann, wo elektrische Antriebe noch keine Alternative sind."