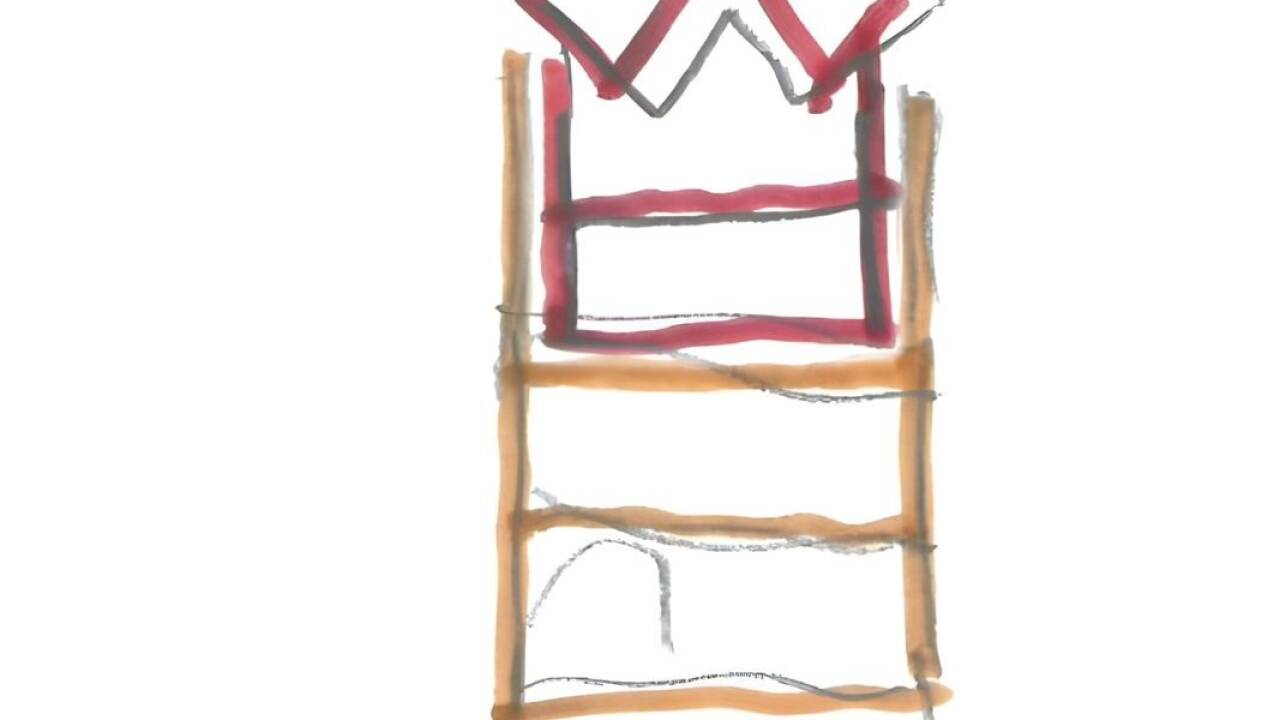

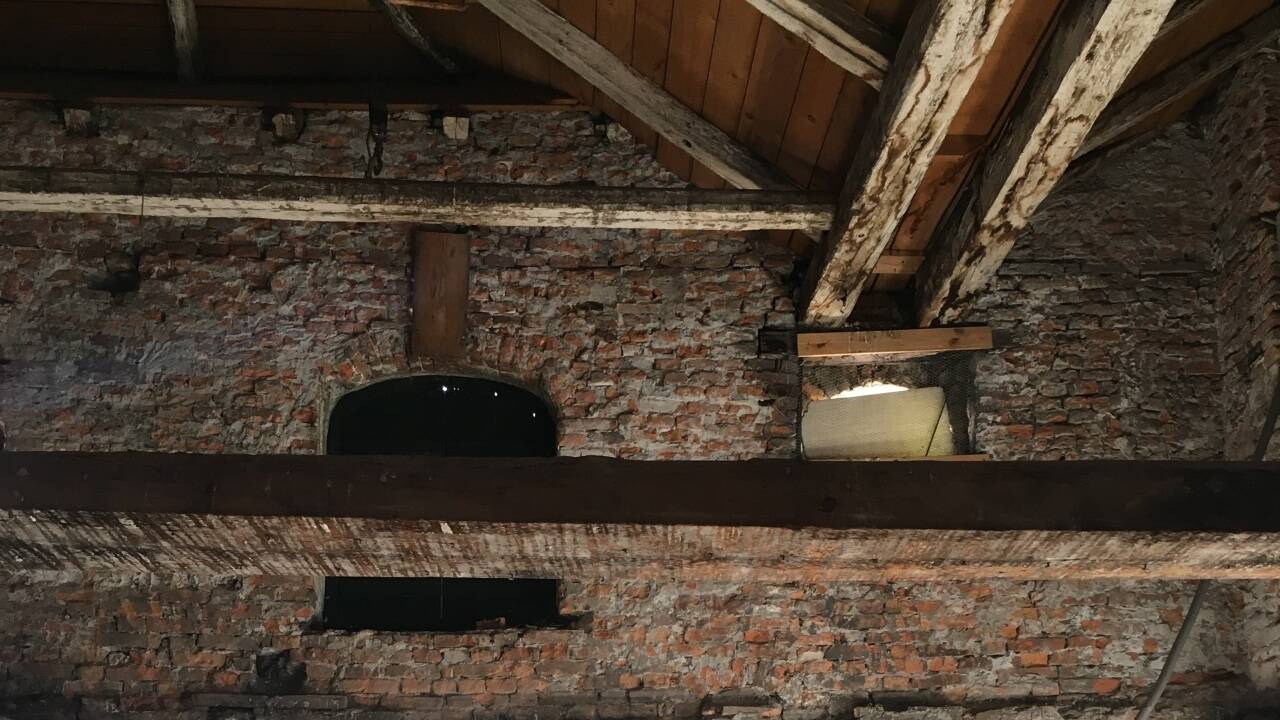

2016 begann der lange Weg der Sanierung durch Bull Bau - und auch die Geschichte mit dem Krönchen: Denn die statische Sicherung des Gebäudes erforderte einiges an Überlegungen. Das Salzburger Architekturbüro Strobl Architekten, das aus einem geladenen Wettbewerb mit drei Teilnehmern als Sieger hervorgegangen war, hatte nämlich die Idee, in den zweigeschoßigen Dachraum einen frei sichtbaren Stahlkäfig einzubauen. An diesem Gerüst sollten die verhältnismäßig dünnen Außenwände verankert und damit das gesamte Gebäude statisch gesichert werden. Wie aber kann das Grabendach miteinbezogen werden?, war die Frage, die die Planer umtrieb. Da die historische Konstruktion aufgrund von Feuchteschäden und Hausschwamm komplett erneuert werden musste, wurde schlussendlich die alte Form gleich durch das Stahlgerüst nachgebildet. Dieses trägt heute die Dachhaut und ist innen sichtbar geblieben. Durch die geringe Breite des Hauses von nur acht Metern besteht diese aus einem kleinen Satteldach mit je einem Pultdach zu den erhöhten Außenwänden. Die Form: ein Krönchen.

Salzburg: Historisches Haus erhält kühne Sanierung und neues Leben

Nach dem Hinfallen aufstehen und das Krönchen richten: Nach 600 Jahren als Wohn- und Geschäftsgebäude stand das kleine Haus in der Nonntaler Hauptstraße 22 lange Zeit leer. Das tut einem Gebäude selten gut und bedeutet manchmal auch das Ende. In diesem Fall blieb es standhaft.

"Die Baustellenlogistik war eine der größten Herausforderungen."

Nicht nur das Haus ist schmal und klein, auch die alte Nonntaler Hauptstraße ist eine enge Straße, die sich entlang des Nonnbergs zieht. So war es eine logistische Herausforderung, das Stahlgerüst über das Dach einzubringen, ohne den anschließenden Gastgartenbetrieb des Nachbarhauses zu stören. Wie überhaupt die Baustellenlogistik eines der schwierigsten Themen bei der Sanierung eines Altstadthauses sei, erzählt Michael Strobl. Ein anderer wichtiger, aber oft nicht einfach zu lösender Punkt ist die Platzierung des Liftes, da durch den Einbau viel Originalsubstanz zerstört werden kann. Doch auch hier fand man nach längerem Tüfteln mit der Sachverständigenkommission eine gute Lösung. Das Gebäude steht zwar nicht unter Denkmalschutz, befindet sich aber in der Schutzzone I der Salzburger Altstadt und es bestand einst aus zwei Häusern. Der rückwärtige Teil ist daher in den unteren Geschoßen teils unbelichtet und wäre für Wohnzwecke nur schwer zu nutzen gewesen. Nun dürfen hier Fahrräder parken, der Müll entsorgt und die Wäsche gewaschen werden. Und auch der Liftschacht als Wirbelsäule des Hauses fand hier schlussendlich einen guten Platz, ohne allzu großen Schaden anzurichten. Aufgrund der Maisonettewohnungen in den beiden oberen Geschoßen fährt er nicht bis in den letzten Stock, sodass der notwendige Überstand für die Lifttechnik im Satteldach untergebracht werden konnte. Und die Außengeräte der Klimaanlage sowie die Ansaugung von Frischluft ebenso.

Das neue Dach bildet das alte Grabendach 1:1 nach. Die Faltwerkkonstruktion, bestehend aus zwischen der Stahlkonstruktion eingelegten Holzbalken, wurde mit Zellulose gedämmt und mit Kupferblech gedeckt. Es galt die Devise, so dünn wie möglich im Aufbau zu bleiben. Über eine dem alten Dach nachempfundene Gaupe kann heute eine kleine, feine Terrasse erreicht werden, geschützt im Dachgraben, mit Blick auf die Festung.

Bei einer Sanierung heißt es heute, viele Normen, vor allem im Brandschutz, einzuhalten. So muss auch das Stiegenhaus extra entlüftet werden, was bedeutet, dass es durch das gesamte Haus mehrere Abfallschächte braucht. Eine dieser Nervenbahnen führt jetzt entlang des Liftes, eine andere entlang des Stiegenhauses, aber auch der inzwischen funktionslose Kaminabzug wird für Leitungen und Abwasserrohre verwendet. Diese Vielfalt an Möglichkeiten sei es auch, die den Umbau von alten Gebäuden so spannend mache, meint Michael Strobl. Nicht jede Fläche ist strikt einer bestimmten Nutzung zugedacht. Es gibt Spielraum für neue Lösungen.

Obwohl das kleine Haus in der Nonntaler Hauptstraße 22 bereits 1380 erstmals urkundlich erwähnt wurde, gehört es zur späteren Besiedlungsphase im Nonntal, das sich unterhalb von Stift Nonnberg entwickelte. Die Wiesen und Felder des Klosters erstreckten sich über die Abhänge bis ins Kaiviertel und nach Morzg und auch die Besiedelung erfolgte von oben nach unten, denn am Fuße des Berges war die Überschwemmungsgefahr am größten. 1437 wechselte das Haus in den Besitz des Klosters, was auch den Einbau einer Kapelle mit Sakristei um 1730/40 erklären dürfte. Die Überraschung war groß, als man bei der Sanierung des Hauses nicht nur wertvolle Rokoko-Stuckdecken in der ehemaligen Kapelle im Erdgeschoß fand, sondern auch in der Sakristei im Halbstock oberhalb des Eingangs. Beide Decken mit Rocaillen und Bandelwerk wurden aufwendig freigelegt, gefestigt und teilweise ergänzt. Der heutige Geschäftsraum und vor allem das Foyer des Hauses zeigen das Ergebnis. Die Zwischendecke des Halbstocks wurde herausgenommen, der Boden abgesenkt und so die nicht mehr zeitgemäße Raumhöhe von 1,70 Metern zu einem beeindruckenden Entree geformt.

Aber die Entdeckungsreise im Inneren ging weiter. Unter 25 weißen Farbschichten fand man im Stiegenhaus auch noch gotische Wandmalerei in Form von Wandpfeilern in Ocker mit schwarz umrahmten Steinquadern. Auch diese wurde mit Mikromeißel Schicht für Schicht freigelegt, anschließend retuschiert und strahlt nun wieder im alten Glanz.

Seit 2024 ist die Generalsanierung des Hauses abgeschlossen. Die Fassaden wurden nur durch zwei Fenster und fünf Ochsenaugen ergänzt, was aber kaum auffällt. Im Erdgeschoß befindet sich heute in den Geschäftsräumen mit kleiner Auslage zur Straße hin ein Büro, im ersten Stock zwei kleine Garçonnièren mit einer Grundfläche von circa. 35 m². Darüber liegen die beiden größeren Maisonettewohnungen von circa 60 bis 100 m². Bis es zu diesem Nutzungskonzept kam, war es ebenfalls ein längerer Weg, denn die Architekten hatten im Wettbewerb zwei Vorschläge abgegeben. Einer davon sah das Haus für Studentenwohnungen vor. Je weiter die Planung voranschritt, umso mehr wurde jedoch klar, dass die vielen Sanitärzellen dem Gefüge des Hauses zu sehr schaden würden. Man beschränkte sich daher auf wenige Wohnungen mit ungewöhnlichen Grundrissen und Raumvolumen. Vor allem bei den Maisonettewohnungen blieb viel Luftraum durch offene Galerien. Zusätzlich ermöglichen Glasböden sowie Glasbrüstungen einen Blick in das Faltwerk des Grabendachs. Der Erfolg gibt recht: Alle Wohnungen sind vermietet, beleben ein Haus, ein Viertel und tragen zur Hebung der Wohnbevölkerung im Welterbe Stadt Salzburg bei.